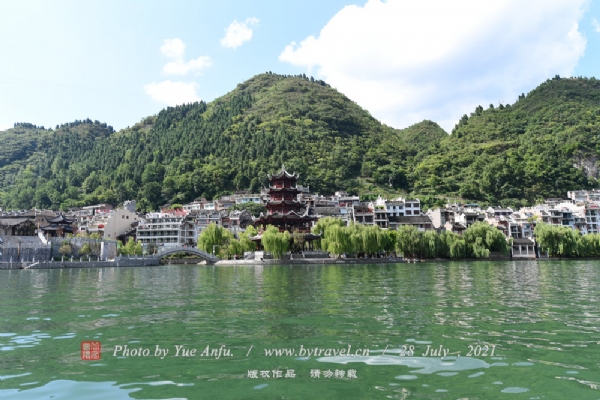

鎮遠古城

鎮遠古城為國家AAAAA級旅游景區。

鎮遠古城是貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮遠縣名鎮,位于舞陽河畔,四周皆山。河水蜿蜒,以“S”形穿城而過,北岸為舊府城,南岸為舊衛城,遠觀頗似太極圖。兩城池皆為明代所建,現尚存部分城墻和城門。城內外古建筑、傳統民居、歷史碼頭數量頗多。鎮遠古鎮交通方便區位優越,湘黔鐵路、株六復線、320國道、滬昆高速公路穿境而過,距銅仁、湖南芷江和貴飛機場分別為90公里、170公里、270公里。縣境東界湖南新晃,南臨三穗、劍河,西毗施秉,北接岑鞏和銅仁地區的石阡,素有"滇楚鎖鑰、黔東門戶"之稱。鎮遠歷史悠久,自秦昭王30年(公元前277年)設縣開始至今已有2281年的歷史,其元代清代為道、府所在地達700多年之久。

史書記載,鎮遠古稱“豎眼大田溪洞”,屬“鬼方”。從夏到商,世居著荊、梁二州的西南,稱“荊蠻”。追本溯源,古代的鎮遠,地處歷史上“五溪蠻”和“百越人”聚居的結合部。宋寶佑六年(公元1258年)十一月筑黃平城,賜名鎮遠州,為鎮遠之名的開始。德祐元年(公元1275年)置鎮遠沿邊溪洞招討使司。元至元二十年(公元1283年)改沿邊溪洞招討司為總管府,至正二年(公元1365年)為府。明洪武四年(公元1371年)改為州,永樂十一年(公元1412年)為鎮遠府,正統三年(1438年)五月革鎮遠州,弘治十一年(公元1446年)置鎮遠縣,隸鎮遠府,萬歷二十九年(公元1601年)改鎮遠衛。清康熙二十二年(公元1683年)將衛并入縣。宣統元年(公元1909年)省縣,以其地為府直轄,1913年恢復置縣。鎮遠素有“滇楚鎖鑰,黔東門戶”之稱,史書云:欲據滇楚,必占鎮遠;欲通云貴,先守鎮遠。因地處交通要道,地勢險要,據之非常重要,故名。據《貴州通志》392頁載:“宋理宗寶祜六年(1258年),十一月。宋詔:新筑黃平,賜名鎮遠州,呂逢年晉一秩。”鎮遠之名始于此。-鎮遠是座歷史悠久的苗鄉古城。西漢時屬武陵郡。漢高祖五年始設沅陽縣。隋、唐置梓姜縣。宋高祖紹興元年置鎮遠州。元世祖至元十八年,置鎮遠沿邊溪洞招討司,后改為軍民總管府。明洪武五年改置鎮遠州,隸屬湖廣。永樂十一年置鎮遠府,隸屬貴州。清襲明制。民國初,置鎮遠道。1949年11月8日鎮遠解放,為鎮遠專員公署駐地。1956年建立黔東南苗族侗族自治州,鎮遠為自治州首府。1958年州府遷往凱里,改鎮遠為縣。1986年被國務院列為國家歷史文化名城。鎮遠自古為由湘楚人夜郎舍舟登陸要沖,也是京城與西南邊陲以及安南、緬甸、暹羅、印度等國禮物獻贈和信使往還的捷徑和必經之地,有“南方絲綢之路”要津之美稱。明太祖朱元璋興師入黔,貴州水西宣慰使奢香夫人靄翠,派人獻牛羊、糧米、氈等物,迎王師于鎮遠。正德三年,理學家王陽明由貴州書院奉詔調任江西廬陵,赴任時取道鎮遠,買舟由舞陽河下沅水出洞庭。清代緬甸大使直也托紀卸任回國時也是途經鎮遠。這里既是黔東政治、經濟、文化中心和交通要沖,也是兵家必爭的軍事重鎮明弘治初年,鎮遠太守周瑛有“欲通云貴,先守鎮遠”之說。《苗疆聞見錄》上也有“欲據滇楚,必占鎮遠”的論述在中國古典名著《儒林外史》中,吳敬梓不惜以三個回目的篇章,較翔實生動地描寫了湯總兵與苗族首領別莊燕在鎮遠的攻進退和當時當地的風土民情。叱咤風云、虎門揚威的晚清愛國名將林則徐,曾三次路經鎮遠,他在《鎮遠道中》一詩對這里雄奇的山川和險要的地勢描述:“兩山夾溪溪水惡,一徑秋煙鑿山腳,行人在山影在溪,此身未墜膽已落”。這座擁有2000多年悠久歷史的古城地處入黔要道,旅游資源極為豐富,人文古跡眾多,自然風光旖旎。僅鎮遠古城就遺存有樓、閣、殿、宇、寺、廟、祠、館等古建筑50余座,古民宅33座,古碼頭12個,古巷道8條,古驛道5條。其中國家級重點文物保護單位1處,省級重點文物保護單位7處。用時參考

3-5小時

交通

1、自助:從貴陽乘火車至鎮遠,每天有約20班火車,車程約4小時,再從鎮遠汽車站或火車站出來坐1路公交縣委、縣政府站,票價2元;

2、自駕:可走三穗至黎平的高速公路,路況很好。

門票

古城免費,擺渡過河0.5元/次/人(18:00后1元)。水上游船大船80元/人,小船60元/人

開放時間

全天

景點位置

貴州黔東南州鎮遠縣鎮遠古城

延伸閱讀: