江蘇省旅游景點(diǎn)介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無錫市 揚(yáng)州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級(jí)景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點(diǎn) 江蘇省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動(dòng)版]

21、興化狀元坊

狀元坊位于市區(qū)昭陽街道文峰社區(qū)東城外大街,東經(jīng)119°50′40.6″、北緯32°56′08.1″。石質(zhì),雙柱,單門,跨街而立,上立重檐。皆為明代建筑。嘉靖二十六年(1547)李春芳廷試鼎甲第一,奉旨于故居(今名狀元巷)巷南跨街建“狀元坊”。石柱高大,上鐫“圣旨”,額題“狀元坊”。李春芳(1511-1585),字子實(shí),一字石鹿,別號(hào)華陽洞天主人,明代興化人。嘉靖二十六年(1547)狀元,四十四年(1565)入閣為次輔,隆慶二年(1568)升任首輔,興化籍“明代三相國”之一,后人為旌表李春芳,制匾“狀元宰相”懸掛在四牌樓上。嘉靖四十四年(1565),李春芳入閣,俗稱“閣老”或“元老”,故在城內(nèi)東大街另建元老府(相府)。其時(shí)府門朝南,懸“元老府”黑底金字匾額,入門為火巷,巷兩側(cè)多為府內(nèi)宅院。庭院……[詳細(xì)]

22、任大椿讀書樓

任大椿讀書樓位于市區(qū)昭陽街道儒學(xué)社區(qū)儒學(xué)街儒學(xué)廣場,東經(jīng)119°50′13.3″、北緯32°56′08.0″。占地面積16平方米,建筑面積28平方米,磚木結(jié)構(gòu)一間二層小樓,明建清修,為任大椿祖父任陳晉和任大椿讀經(jīng)處。現(xiàn)增設(shè)了門樓、天井、圍墻,形成青磚黛瓦古色古香的獨(dú)立院落。任大椿(1738-1789),字子田,又字幼植,清代興化人。乾隆三十四年(1769)登二甲第一名進(jìn)士(傳臚),授禮部主事。36歲主修《四庫全書》,49歲遷郎中,52歲授陜西道監(jiān)察御史。任大椿是清乾隆、嘉慶年間形成的揚(yáng)州學(xué)派的代表人物,著名的經(jīng)學(xué)家。其祖父任陳晉是清代“乾嘉學(xué)派”的先期重要人物。究心注疏,精邃于《易經(jīng)》研究,“六十四以之堂”及讀書樓就是他博覽群書、專心研習(xí)《周易》等經(jīng)籍之所。日夕揣摩《周易》,著成力作《易象大……[詳細(xì)]

23、益民巷古民居群

益民巷古民居群位于沙溝鎮(zhèn)后大街益民巷兩側(cè),東經(jīng)119°43′08.9″、北緯33°09′07.8″周圍。全長約100米,南接鎮(zhèn)區(qū),北臨后河。兩側(cè)青磚黛瓦、小樓聳峙,座座屋脊高翹,門前墻磚浮雕,狹窄幽長、古色古香,多為清代和民國間建筑。益民巷形成于清嘉慶二十年(1780)前后,原名儒學(xué)巷,曾于巷北張仙祠中設(shè)立儒學(xué),為古鎮(zhèn)文人會(huì)文之所。民國初年因設(shè)郵局,又稱“郵局巷”。建國后改名益民巷。益民巷古民居群,共有16戶,百年以上民居有13戶。其中有 5戶房屋布局呈四合樓,中間一方天井,木雕、磚雕精美,集中體現(xiàn)了明末清初的建筑風(fēng)格,具有典型的里下河水鄉(xiāng)建筑風(fēng)貌。且目前大都數(shù)房屋保存基本完好,是研究水鄉(xiāng)建筑史的最佳歷史實(shí)物,非常難得。2007年,興化市人民政府公布益民巷古民居群為第二批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

24、姜雨仁祖宅

姜雨仁祖宅位于沙溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)后大街34號(hào),東經(jīng)119°43′08.9″、北緯33°09′07.8″,清代民居建筑。姜雨仁祖宅坐北朝南,由東西兩組建筑構(gòu)成,兩組建筑均為三進(jìn)兩天井,自成院落,占地面積180平方米。大門兩側(cè)安置石鼓,院內(nèi)建有“福”字照壁,主屋房間天花板吊頂,兩側(cè)廂房門窗鑲不規(guī)則七彩玻璃。姜雨仁祖宅始建于明末,清中期及清末各大修一次。姜雨仁祖宅體現(xiàn)了清代里下河集鎮(zhèn)古民居獨(dú)特的建筑風(fēng)格,對(duì)研究興化尤其是沙溝地區(qū)清代民居建筑具有一定的歷史價(jià)值。2009年,興化市人民政府公布姜雨仁祖宅為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

25、興化張氏宗祠

張氏宗祠位于沙溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)姜家三巷6號(hào)門內(nèi),東經(jīng)119°43′17.0″、北緯33°09′01.8″,是一處清代祠堂建筑。張氏宗祠坐北朝南,四進(jìn)、三天井。由南往北,分別為祠門、議事廳、享堂和正廳,均有雕飾。第二進(jìn)院內(nèi)植有一株古銀杏樹。第三進(jìn)西側(cè)為三間客廳,七檁,穿斗式。第四進(jìn)東側(cè)設(shè)有門樓,正廳內(nèi)曾設(shè)有長條祭臺(tái),供奉張氏列祖列宗牌位。該宗祠是張氏族人祭祀先祖的場所。始建于清道光(1821-1850)年間,由張稟祿創(chuàng)建,民國時(shí)期曾經(jīng)修繕。張氏宗祠為興化地區(qū)保存較好的清代祠堂建筑,對(duì)研究沙溝乃至里下河地區(qū)清代祭祀風(fēng)俗、家族文化、祠堂建筑布局等具有一定的歷史價(jià)值。2009年,興化市人民政府公布張氏宗祠為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

26、石梁古碼頭

石梁古碼頭位于沙溝鎮(zhèn)石梁村冰房巷河畔,東經(jīng)119°43′17.0″、北緯33°09′01.8″,是一處清代古建筑。石梁古碼頭用青條石構(gòu)建,整體呈“八”字形,出水九級(jí)石階,每級(jí)寬50公分、高14公分,條石表面粗糙防滑,完整無缺,碼頭兩側(cè)建有石頭駁岸,用料考究,做工精細(xì),堅(jiān)固耐用,目前仍在使用。石梁古碼頭是里下河水鄉(xiāng)地區(qū)保存較好的清代碼頭,較為罕見,有一定的代表性和獨(dú)特性,具有一定的歷史和科學(xué)價(jià)值。2009年, 興化市人民政府公布石梁古碼頭為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

27、興化虹橋

虹橋位于沙溝鎮(zhèn)虹橋巷北首,大士禪林南側(cè),東經(jīng)119°43′24.9″、北緯33°09′10.0″,南北向,建于明代,原名“三仙”橋。虹橋主體為石結(jié)構(gòu),南北走向,全長15.5米,寬2.66米,正橋長4.5米,兩邊斜坡分別長5.5米。橋的結(jié)構(gòu)為一孔方形,橋面、橋樁、踏坡臺(tái)階及護(hù)欄均為棕色花崗條石,兩邊引橋用青磚砌接。整個(gè)石橋呈梯形,橋下是東西向的市河,東接下官河。清道光十九年(1839),因大士禪林復(fù)修,方丈福安禪師重筑“三仙”橋并改名“虹橋”。因橋下溪水橫流,“虹橋臥波”成沙溝一處勝景。虹橋是沙溝鎮(zhèn)眾多古橋中唯一保存至今的明代古石橋,其建造年代久遠(yuǎn),結(jié)構(gòu)精巧,用料規(guī)整,質(zhì)地堅(jiān)固,風(fēng)格獨(dú)特,至今仍在使用,實(shí)屬罕見。具有較高的歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值2007年,興化市人民政府公布虹橋?yàn)榈诙奈锉Wo(hù)單……[詳細(xì)]

28、魚市口石板街

魚市口石板街位于沙溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)前大街與南大街交匯處新大街104號(hào),東經(jīng)119°43′15.0″、北緯33°09′04.2″,明代建筑。魚市口石板街現(xiàn)存30米,由108塊棕色條石鋪就,每塊條石長1.15米,寬約0.36米,南北走向,呈“T”型。石板街兩側(cè)皆為店鋪,基本保存了明清及民國時(shí)期建筑物。明代中期以后,魚市口及石板街逐漸發(fā)展成沙溝古鎮(zhèn)商貿(mào)最繁華的地段,一度成為里下河地區(qū)淡水產(chǎn)品最大的交易集散地。由于水路交通發(fā)達(dá),沙溝商業(yè)、手工業(yè)發(fā)展迅速,石板街兩側(cè)曾經(jīng)有過周記鞋店、姜記碗店、潘記廣貨店及醬園、燈籠店等老字號(hào)108家。魚市口“石橋春漲”曾被列為“古鹽城八景”,歷代詩人多有吟詠。魚市口石板街是明代中期以后資本主義萌芽、“金沙溝”逐漸形成的實(shí)物見證,具有一定的歷史價(jià)值和文化價(jià)值。2007年,興化市……[詳細(xì)]

29、迎新橋

迎新橋位于沙溝鎮(zhèn)時(shí)堡村,東經(jīng)119°42′42.3″、北緯33°07′06.1″,建于清代。為單拱石拱磚身橋,拱高約2.2米,橋面寬2.6米,長15.8米。拱券頂部到橋面0.6米。石拱由五組橋拱拼接組合而成,每組橋拱又由七塊拱石構(gòu)成。上砌青磚,橋身堅(jiān)固、優(yōu)美,結(jié)構(gòu)科學(xué)。迎新橋是一座保存較為完好的清代橋梁,拱形優(yōu)美,結(jié)構(gòu)科學(xué),橋身堅(jiān)固,用料考究,磚石結(jié)合,較為罕見,造型美觀,見證了時(shí)堡歷史上的繁榮,同時(shí)為研究里下河水鄉(xiāng)地區(qū)橋梁發(fā)展史提供了實(shí)物依據(jù),具有較高的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值。2009年, 興化市人民政府公布迎新橋?yàn)榈谌奈锉Wo(hù)單位。……[詳細(xì)]

30、茅山東岳廟

茅山東岳廟位于茅山鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)東部,東經(jīng)120°00′25.7″、北緯32°44′30.5″,明建清修。茅山東岳廟現(xiàn)存正殿三間,梁架結(jié)構(gòu)及墻體完好,另有部分配套建筑,布局規(guī)整,用料精美。茅山鎮(zhèn)是江蘇省特色文化之鄉(xiāng),民俗文化和宗教文化傳承久遠(yuǎn)。宋以前山丘曾建有三茅真君觀,相傳為“三茅”(茅盈、茅衷、茅固)修道之地。茅盈又為道教故事中東岳大帝的原型,因此元、明之際曾建有天齊廟(東岳廟),并于每年農(nóng)歷三月十八舉辦聲勢(shì)浩大的東岳廟會(huì),傳習(xí)至今。茅山東岳廟不僅為研究里下河地區(qū)明清寺廟建筑提供了實(shí)物依據(jù),具有一定的科學(xué)價(jià)值,同時(shí)對(duì)研究茅山地區(qū)以及我國海岱地區(qū)對(duì)泰山的民間崇拜、茅山地區(qū)宗教文化和民俗文化的發(fā)生、發(fā)展,都具有歷史和文化價(jià)值。2009年,興化市人民政府公布茅山東岳廟為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

31、茅山唐井

茅山唐井位于茅山鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)景德禪寺內(nèi),東經(jīng)120°00′23.9″、北緯32°44′28.1″,原山丘朝南山坡處。茅山唐井系唐代開元年間(713-741)唐玄宗舉道教為國教時(shí)擴(kuò)葺茅山三茅真君道觀時(shí)所鑿,《揚(yáng)州府志》、《東臺(tái)縣志》及《茅山志》皆載為“唐明皇時(shí)所鑿”,亦即唐代開元至天寶年間(713-755),距今約1300年。火燒巖質(zhì)地的石井欄為宋代修浚時(shí)所加,外側(cè)呈八角形,內(nèi)側(cè)圓形,井壁為磚砌。口內(nèi)徑0.3米,外徑0.6米,高0.4米,底外徑0.72米,火山巖質(zhì)地,灰黑色。井下部為磚砌井壁。清代著名學(xué)者、以考據(jù)見長的興化人任大椿曾作《過茅山碑記》。北宋景德四年(1007)改道觀為佛教景德禪寺后,一直保留于原址。根據(jù)記載,井壁原為上小下廣呈胡蘆形,深約7米,井底砂石之上豎戳小瓦,嚴(yán)絲合縫,上鋪耐水木……[詳細(xì)]

32、興化護(hù)國寺

護(hù)國寺全稱“敕封護(hù)國寺”,位于戴南鎮(zhèn)護(hù)國街,東經(jīng)120°07′36.6″、北緯32°43′07.8″。唐代始建,宋代改建,明清重修。清嘉慶《東臺(tái)縣志》載:“護(hù)國寺,在戴家澤,建于宋。”護(hù)國寺前身為唐代所建的道觀“七星廟”,宋代改為佛寺。擴(kuò)建天王殿時(shí),為保護(hù)東側(cè)一棵唐代參天古皂莢樹(今不存),將該殿西移2米左右,形成此殿與大雄寶殿不在同一條中軸線上的布局。目前寺內(nèi)仍保存兩株百年銀杏,為興化市級(jí)古樹名木。上世紀(jì)末和本世紀(jì)初,戴南鎮(zhèn)人民政府兩次撥款重修護(hù)國寺。修繕后的護(hù)國寺氣勢(shì)恢宏,中軸山門、天王殿和大雄寶殿三進(jìn),后面庭院,建有回廊,大殿東側(cè)為佛事堂、齋堂、僧寮。護(hù)國寺天王殿為明代建筑,大雄寶殿為清早期建筑,保存基本完好,具有較高的歷史價(jià)值和科學(xué)價(jià)值。1986年,興化縣人民政府公布護(hù)國寺為第一批文……[詳細(xì)]

33、羅漢寺

羅漢寺位于周莊鎮(zhèn)鄔牛村,東經(jīng)119°56′25.0″、北緯32°43′39.1″,始建于宋。據(jù)明崇禎六年(1633)《泰州志》卷七《方外·寺觀》等相關(guān)史籍記載,羅漢寺最早建于北宋景德年間(1004-1007年),至今已有1000多年歷史。羅漢寺坐落于鄔牛村東北隅一個(gè)三面環(huán)水的垛島上。當(dāng)年碧流縈繞,形如滿月,被稱為“亮月地”。元末張士誠被朱元璋攻滅后,其堂弟張士英在鄔牛羅漢寺出家。明洪武初年,羅漢寺被列為泰州下河地區(qū)“九寺十八堡”的“九寺”之一。明洪武五年(1373),寺院大修。清康熙六十年(1661),寺院由佛教禪宗改為律宗“太平律院”。其后,寺院于清嘉慶四年(1799)和民國十四年,均得到不同程度的修繕。上世紀(jì)40年代,寺院部分建筑被毀。1958年,寺院第18代住持隆祥離開寺院,寺院殘余部……[詳細(xì)]

34、蔣莊西廟

蔣莊西廟位于陳堡鎮(zhèn)蔣莊村,東經(jīng)119°51′07.0″、北緯32°48′06.6″,本名“吉祥庵”,清代佛教寺廟建筑。蔣莊西廟始建于清康熙(1662-1722)年間,光緒(1875-1908)年間重修,由東西向和南北向各三間的兩組建筑對(duì)接組合而成。為佛教禪宗傳承。主殿“玉廟殿”,壁上嵌有清光緒年間石碑。蔣莊西廟布局合理,梁架結(jié)構(gòu)完好,木雕精美,主體風(fēng)貌仍存。為研究清代里下河農(nóng)村宗教文化的發(fā)展提供了實(shí)物資料,具有一定的歷史價(jià)值。2009年,興化市人民政府公布蔣莊西廟為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

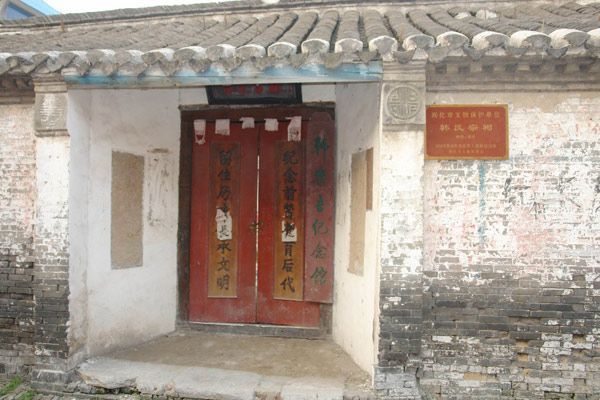

35、韓氏宗祠

韓氏宗祠位于戴窯鎮(zhèn)西側(cè)的韓窯村,東經(jīng)119°50′12.9″、北緯32°56′26.6″,面南三進(jìn),明建清修,享堂供奉明代理學(xué)家韓貞(現(xiàn)為韓樂吾紀(jì)念館),正堂供奉韓氏自明代洪武年間從蘇州遷居興化的歷代先祖。韓貞(1509-1585),號(hào)樂吾,明代興化人,窯工出身,師從泰州學(xué)派創(chuàng)始人王艮、王襞父子。學(xué)成歸里,以教學(xué)化俗為任,嚴(yán)以律己,一生行善。王艮贊其“繼吾道者,韓子一人而已”。歿后建祠立匾,定例春秋二祭,有《韓樂吾先生遺集》傳世。2007年,興化市人民政府公布韓氏宗祠為第二批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

36、張紀(jì)福星橋

福星橋位于張郭鎮(zhèn)張紀(jì)村,東經(jīng)120°12′22.4″、北緯32°47′01.6″,建于清代光緒(1875-1908)年間。福星橋是一座單孔磚橋,已有約一百二十年的歷史,橋欄至水面5.2米。欄桿高1.25米,拱高4.05米,跨度3.7米,拱圈高2.05米,橋面欄高0.6米,橋?qū)?.23米。欄寬0.38米,橋長22.7米。目前仍在使用。橋拱氣勢(shì)雄偉, 造型美觀,結(jié)構(gòu)合理,保存較為完好。福星橋?yàn)檠芯坷锵潞铀l(xiāng)地區(qū)橋梁發(fā)展史提供了實(shí)物依據(jù),具有一定的歷史和科學(xué)價(jià)值。2009年, 興化市人民政府公布福星橋?yàn)榈谌奈锉Wo(hù)單位。……[詳細(xì)]

37、胡公生祠碑

胡公生祠碑位于市區(qū)第一中學(xué)操場南端(原南城內(nèi)大街胡公祠中),東經(jīng)119°50′10.7″、北緯32°56′05.4″,明代石刻。碑高210厘米,寬114厘米,厚23厘米,字跡清晰,保存完好。碑鐫于明代嘉靖三十八年(1559),碑文為明代文學(xué)家、“后七子”之一的興化人宗臣所撰。內(nèi)容記述嘉靖三十六年至三十八年(1557-1559)間,興化知縣胡順華領(lǐng)導(dǎo)軍民抗倭并取得勝利的歷史過程。胡順華,字賓甫,號(hào)龍崗,湖廣潛江(今湖北潛江市)人,嘉靖三十五年(1556)進(jìn)士。任職興化時(shí),倭寇猖獗,通州、泰州、鹽城、高郵、寶應(yīng)一度淪陷,而興化孤懸其中。胡順華下令“積薪谷、精器械,募邑中人幾千,時(shí)時(shí)督練為城守計(jì)”。同時(shí),“自登城,衣戎帶劍,氣肅肅揚(yáng)揚(yáng)”。又趁倭寇暫退之機(jī)搶修城墻,直至取得嘉靖三十八年茆花嶺大捷。此……[詳細(xì)]

38、莫氏民居

莫氏民居位于市區(qū)昭陽街道新義社區(qū)北城外王府巷21號(hào),東經(jīng)119°50′22.9″、北緯32°56′43.5″,占地面積近400平方米,是一處保存完好的古民居建筑群。由東、西兩組前后各兩進(jìn)建筑構(gòu)成,共有房屋12間。花墻、門窗做工精細(xì),雕刻別具匠心。莫氏民居始建于清代。清咸豐三年(1853年),原籍鎮(zhèn)江的莫益三為避太平天國戰(zhàn)亂,遷徙興化,居于此宅。民國初年莫錫蕃對(duì)宅第進(jìn)行了改建。1945年夏秋之交,新四軍某部機(jī)關(guān)曾駐于此。莫氏民居是保存完好的民居建筑,為研究興化清代及民國建筑和銀北門的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了實(shí)物依據(jù)。2009年, 興化市人民政府公布莫氏民居為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

39、徐府

徐府位于市區(qū)城內(nèi)東大街北側(cè)、長安路西側(cè),東經(jīng)119°50′19.5″、北緯32°56′14.2″,是一處典型的民國府第建筑(局部)。徐府主體建筑為磚木結(jié)構(gòu)兩層小樓,門窗梁架結(jié)構(gòu)及墻體保存完好。小樓西側(cè)為兩層廂房,七檁,穿斗式。木頭樓板,東西長約6.8米,南北長約9.5米,有四米見方小天井,東、西兩側(cè)建有圍墻,形成一個(gè)獨(dú)立院落。大門位于東南角,門楣上嵌有石額“逸園”,花窗精致獨(dú)特。徐府建筑雅致,風(fēng)格獨(dú)特,在民國建筑中具有著一定的典型性、代表性。2009年,興化市人民政府公布徐府為第三批文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

40、沙溝后大街老廁

沙溝后大街老廁位于沙溝鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)后大街明清古建筑群中,原商會(huì)巷南首后大街103號(hào)對(duì)面,東經(jīng)119°50′10.2″、北緯32°56′07.0″。沙溝后大街老廁初建于明代,原為陳氏家?guī)G宕臑閷?duì)外開放的公廁,以聚作農(nóng)家肥料出售獲利。民國二十年(1931)洪水退后,廁主陳黑鼻子在原址重建。建筑風(fēng)格上,采用西式工藝,如“洋門”、“洋窗”等;內(nèi)部設(shè)施上,用木料制作成全封閉式坐便臺(tái),在便臺(tái)上設(shè)置木擱幾,以便如廁者抽煙、飲茶、談生意。同時(shí)設(shè)置便后盥洗盆,制作木桶承接雨水沖洗,設(shè)計(jì)理念與現(xiàn)代接近。2008年沙溝鎮(zhèn)人民政府在原址按歷史原貌對(duì)其進(jìn)行了修繕。沙溝后大街老廁建筑風(fēng)格別致,設(shè)計(jì)科學(xué),設(shè)施完備,當(dāng)時(shí)在里下河地區(qū)十分罕見,具有一定的歷史和科學(xué)價(jià)值。2009年, 興化市人民政府公布沙溝后大街老廁為第三批文物……[詳細(xì)]