西藏自治區旅游景點介紹

日喀則市 拉薩市 山南市 林芝市 那曲市 阿里地區 昌都市 西藏自治區文物古跡 西藏自治區紅色旅游 西藏自治區博物館 5A級景區 4A景區 西藏自治區十大景點 全部 西藏自治區特產 西藏自治區美食 西藏自治區地名網 西藏自治區名人 [移動版]

241、丁穹拉康洞窟

位于日土縣烏江村境內,坐落在班公湖的北岸,石窟開鑿在一高約10米左右的砂礫崖面上,頂部已為流沙所覆蓋。石窟口朝西,平面略呈方形,進深3.5米,高3米。窟頂為穹廬頂式,頂部中央繪以蓮花紋。窟內殘存有壁畫痕跡,可惜因現代牧民在洞內燒煮煙熏形成嚴重污染,僅可分辨出大約圖案。除洞口兩側,其余三壁可分為上、下兩層圖案;上層為形制比較簡單的曼荼羅,下層繪有佛教雜寶以及可能是禮佛聽法的場景,一排八個人,皆盤坐于地,面朝一個方向。八人的服飾除服色有異外,完全相同,皆頭戴寬沿帽,身穿三角形大翻領長袍,衣領、袖口、裙邊皆鑲有深色寬邊,長發披肩,雙手藏于袖內,洞口兩側的壁畫可以辨識出的圖案一組為古代歌舞的場面,舞者三人一排,身著袖口、衣邊帶鑲邊的長袍,腳穿長靴,散發披肩,揚臂起舞。另一組圖案繪制在洞口的下方,表現……[詳細]

242、曲嘎爾羌列石

在多瑪鄉境內,位于曲嘎爾羌羊圈東南約200米的沙地上,分由北向南三處石圈和石堆,每座石圈的面積約30平方米。其南濕地邊上由10個石堆組成的石圈,不排除曾在這里發生的戰爭中喪生的將士埋于此地。在戍堡所在巖石咀南側有兩個石框,東西長約7米,南北寬約4米。片石和石塊埋于地表,因遭破壞不仔細辯認,難以發現。列石是指古人豎立的長石、石圈、石堆、石框等遺留的石構遺址。石框一般是指片石或塊石按一定方向排列成行埋于地表,經清理可看到一種石構線條或圖案。石圈一般是指用石塊堆砌的橢圓形或略呈方形的列石遺址。其中規模較大的石圈在上曲龍“鳴鼓沙山”以北溝谷平壩上。……[詳細]

243、上曲龍列石

日土鎮上曲龍西約3公里處的開闊平地上,南北排列成行的大小石堆11個,其最大占地面積約20多平米,小的10平米,其石取自北邊的沙石山上,除了石堆周圍再無其它遺址遺跡,當地人稱門卓(即門杜爾),難以確定其墓葬或防御工事。……[詳細]

244、達貢亞貢地巖畫

達貢亞貢地巖畫該巖畫位于日土縣多瑪鄉行政所在地以南約2公里處,海拔4670米。巖畫發現地為一東西向山溝的盡端,在近山腰處有一天然巖蔭,巖畫繪在巖蔭頂部的巖面上,距地面1.8米。達貢亞貢地點屬巖蔭巖畫,調查發現的6組畫面分布總長度為8米。巖畫的制作方法為涂繪,顏料為紅色礦物質,屬赤鐵礦類,圖像呈深紅色或棕色。繪制方法采用平涂的方式,個別圖像亦用線條勾畫輪廓,筆調粗曠、隨意,具有較強的寫意性。巖畫保存完好,所繪圖像清晰可辨,由于巖面粗糙不平,具有較強的吸水性,部分圖象顯得干澀,局部形成灰白。……[詳細]

245、曲嘎爾羌巖畫

曲嘎爾羌巖畫該巖畫位于日土縣多瑪鄉行政所在地東南方向約4公里處,海拔4560米。巖畫發現地處在一近東西向的寬谷北側山腳下,在洞口朝東南的一個天然洞穴發現三組畫面,洞穴距地面高約20米。曲嘎爾羌地點屬天然洞穴外的露天崖壁巖畫,該洞穴可能曾有人類居住,巖畫分布在洞外高出地面2-20米的巖壁上,巖畫粗糙呈黃灰色,。該地點巖畫保存較好,圖像大多清晰可辨。巖畫的制作方式為涂繪,使用紅色礦物質顏料,少數圖像因年長日久呈深褐色,造型方式為以線條勾畫圖像,所繪線條粗細不一。部分圖象有重疊或顏色深淺不一的現象,為多次涂繪所致。……[詳細]

246、日姆棟巖畫

日姆棟巖畫該地點位于日土縣日松鄉行政所在地東南方向1.5公里處,海拔4380米。巖畫發現地屬麻嘎藏布東岸的山前地帶,新藏公路沿河東岸穿行于河谷之間。在山腳基巖的節理面上發現數十組巖畫,高出地面0.5-9米。……[詳細]

247、過巴臥左巖畫

過巴臥左巖畫該地點位于日土縣熱幫鄉左用湖以西約20公里處,海拔4430米,巖畫分布在距湖面500米的山腳基巖節理面上,距地表4米。巖畫屬曠野露天崖壁巖畫,刻有圖像的巖面朝南,表面較平整,呈黃褐色。巖畫保存完好,但有相對早晚的重疊打破現象。從畫面內容的造型風格、制作方法等方面看,表現放牧場面的一組圖像可能最早,其畫面特征與日土縣境內多處巖畫相同,可能其制作年代屬早期金屬時代;而裝飾有雙渦紋等動物及以線造型的人物,從打破關系看應相對晚于前述的一組圖像;畫面中年代最晚的事上組圖形,即以藏文和宗教符號為主的內容,推測其年代應是吐蕃王朝之后,其中金剛杵等圖案甚至有可能屬近代之作。……[詳細]

248、蘆布湖巖畫

蘆布湖巖畫該地點位于日土縣熱幫鄉龍門卡村以西約8公里處,海拔4360米,巖畫分布在屬盧布湖東北岸的湖濱山前地帶,山腳基巖為硅質巖,巖畫的大小高低不一,高出地面約1-5米。……[詳細]

249、康巴熱久巖畫

康巴熱久巖畫該地點位于日土縣扎普村以東約15公里處的一條山谷中,山谷呈近東西走向,谷寬5公里,巖畫分布在山谷北側崖壁上,距地面高1米左右,海拔高度4620米。屬曠野露天的崖壁巖畫,僅發現一組畫面,刻在高60多米的峭壁底部,壁面朝南,表面有一層黃褐色的鈣質物,巖石為灰色的硅質巖。巖畫保存較好,有少數圖像因巖石表面鈣質層的脫落而殘缺不全。巖畫的制作方法為鑿刻法,使用較尖利的金屬工具在巖石上刻出圖像的輪廓線乃至細部及裝飾紋樣,線條一般較細,刻痕不太深,同樣也使用鑿刻工具鑿出圖像的整體輪廓,構成剪影式造型。……[詳細]

250、布顯巖畫

布顯巖畫該地點位于日土縣扎普村以西約40公里,海拔4420米。巖畫發現地屬湖濱階地,在階地前緣有基巖出露,巖畫刻在巖石的節理面上,距地面高1.5米。屬曠野露天巖畫,僅有一組畫面。刻有圖像的巖石較粗糙,呈灰褐色,保存完好,僅有個別圖像因風化比較模糊。巖畫的制作采用通體敲琢的方法,在巖畫上能夠敲琢出圖像輪廓及其細部,構成剪影式的圖像。制作方法、表現的動物種類都與日土縣境內的下曲龍、魯日朗卡、阿壟溝等地點的巖畫比較接近,推測其年代大致屬早期金屬時代。……[詳細]

251、塔康巴巖畫

塔康巴巖畫該巖畫位于日土縣烏江村境內,在那布龍地點東南方向約1.5公里處,海拔4720米。巖畫發現地為一條近東西向的山谷,谷地南北兩側山體露有硅質巖,巖畫分布在北側的巖石節理面上,高出地面5-10米。塔康巴地點為曠野露天巖壁巖畫,調查發現的十多組畫面分布在高5米,長約20米的巖石面上,刻有巖石的巖面均朝南,表面粗糙,呈褐色。該地點巖畫大部分保存較好,僅有少數圖像模糊。塔康巴地點巖畫的內容十分豐富,畫面圖案的內在聯系相對較強,在造型技法上個表現風格上都頗具特色,從對個體形象的刻畫看,較為注重的是各類人物形象,而對動物的刻畫則顯得簡略。對人物的刻畫除在體型姿態上各有不同,服飾亦有所別,說明巖畫創造者不僅對不同人群的特征有所觀察,還能夠通過主觀認識去予以表現,從而使得塔康巴巖畫具有濃烈的社會生活色……[詳細]

252、那布龍巖畫

那布龍巖畫該巖畫位于日土縣班公湖北岸的一條山谷中,南距烏江村約60公里,海拔4800米。發現巖畫的山谷呈西北-東南走向,山谷兩側的山體基巖為硅質巖,巖畫分布在東北側山腳巖石的節理面上,高出地面1-8米。那布龍地點為曠野露天的崖壁巖畫,共發現7組畫面,保存較好,大部分圖像清晰可辨,個別圖像因風化較為模糊。巖畫的制作方法為敲琢法,用尖利的工具在巖石上敲琢出線條,勾畫圖像的輪廓,有少數圖像采用在輪廓線內通體敲琢,形成剪影式圖像的方法。敲琢的痕跡一般較深,在1-4毫米之間。構成7組畫面的單個形象有近40個,絕大部分為動物,其種類有牦牛、羊、鹿、驢等,以牦牛的出現頻率最高。除動物形象外,還有少數人物及神靈的形象,人物多為狩獵者。巖畫的題材主要是表現狩獵和與狩獵相關的野生的動物群。除了表現狩獵和動物的畫……[詳細]

253、阿壟溝巖畫

阿壟溝巖畫該巖畫位于日土縣日土村南側,海拔4370米。巖畫發現地為古老的溝口洪積扇地貌,巖畫刻在地表較大的石塊上,石塊多呈不規則狀,一般都在巖石朝上的一面鑿刻圖像,畫面面積多在1平方米以上。阿壟溝地點巖畫為曠野露天的地面巖石巖畫,共發現有20余組畫面。巖畫的制作方式與魯日朗卡巖畫基本一致,用尖利的工具在石面上敲琢出形象,其造型方式亦有用線條和通體敲琢的剪影式兩種,以線造型的圖像較少。……[詳細]

254、魯日朗卡巖畫

魯日朗卡巖畫該巖畫于日土縣日土村以西約2公里處,海拔4270米。這一帶屬于班公湖南岸的山前地帶,山體基巖多為硅質巖及超鎂鐵巖,巖畫分布在山腳巖石的節理面上,距地面高度為1-20米。魯日朗卡巖畫屬曠野露天的崖壁巖畫。共計有20組畫面,所有巖畫圖像均用敲琢法完成,造型方式有兩種,其一是用尖利的工具在巖石上敲琢出若干小凹坑,由這些小凹坑構成線條,用線條勾畫圖像的輪廓、形態;其二是敲琢出密布的小凹坑形成剪影式的圖像形態,細部則用線條表現。兩種造型方式構成的圖像中以線條表現的居多,剪影式的圖像略少。……[詳細]

255、下曲龍巖畫

下曲龍巖畫巖畫位于日土縣下曲龍村西南側約0.5公里處,海拔4350米,巖畫分布在地表的巨大巖石上,巖畫發現地屬口溝洪積扇地貌,共有兩組畫面,均用敲琢法刻成,個別形象較模糊,因兩個畫面相距400米,故分作A、B兩點。A點 刻有巖畫的大石略呈長方形,石面長1.7米,寬1.3米,石質堅硬呈深褐色,巖性為硅質巖,表面粗糙。畫面由4個圖案組成,左側有一長方形圖像,其內有垂直相交的對角線,右側為兩個反旋雍仲符號,其上有一較模糊的圖像,似為動物。B點在A點南側約400米處,刻有巖畫的大石呈長條形,石面長1.6米,寬0.9米,畫面共有九歌圖案,表現狩獵場面。中間有騎馬獵人手持弩。其周圍的動物有鹿、牦牛、驢等。A、B兩組畫面的內容不同,但制作方法均為敲琢法。A點以敲琢出的麻點構成線條塑造圖案。B則以小麻點組成……[詳細]

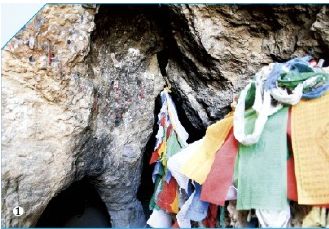

256、扎普瓊倉水晶洞

扎普瓊倉水晶洞即大鵬神山(瓊倉),位于熱幫鄉扎普村境內,神山的形狀像大鵬,山中間表示大棚的頭部,山兩邊則是翅膀,從扎普村內遠遠望去,大鵬神山極為形象。瓊倉水晶洞則是鳥窩似的山洞和洞中自然形成的大鵬水晶巨石,傳說打開此山洞的是蓮花生大師。洞的高度離地面高度約90米,山坡稍顯陡峭,到半山腰必須靠繩索方可爬上,洞口布滿經幡和哈達象征著佛門圣地。進入水晶洞首先看到的是成佛之道和地獄之門,然后在左前方到兩個神似虎狗和豹狗的石像,類似守門的保護神。然后進入主洞正前上方有以自然形成的大鵬石像,極為逼真,頭部現已遭到破壞,隨著還有十一面觀音、七十五化身的護法神、蓮花生大師打坐的地方、岡底斯神山、瑪旁雍錯、無量壽佛等自然行成的石像,除大鵬石像以外主洞左方最里面石臺上面有一小洞,大約一個人趴著可以進去,小洞里面……[詳細]

257、桂倉衰多吉修行洞

桂倉衰多吉的修行洞于日土村西面的7公里處。洞的外邊有一個磕頭的石板,西南方有一個平坦的沙地是姻緣之鏡。此洞據說是桂倉衰布多吉的一生修佛洞,進入此洞中就有自然形成的桂倉大師的形象、上供仙女、護衛將軍等。……[詳細]

258、岡底斯山

岡底斯山又名“喀拉斯”,海拔6800多米,自古以來是中亞和東南亞各地人們仰慕、朝圣和旅游的圣地,沿著以喀拉斯為中心的朝圣線路,布滿了眾多歷史悠久的文化遺跡,點綴了這座世界級神山。……[詳細]

259、瑪嘎爾草場

瑪嘎爾草場是阿里地區著名的草原濕地,位于日土縣城西部,毗鄰219國道,與班公湖接壤,面積約2.2萬畝,平均海拔4260米,屬德汝村和日土村管轄。其鄉規民約規定,只允許飼養馬匹,因此瑪嘎爾草場成為馬兒繁衍生息的天堂。近年來隨著班公湖水位逐年上漲,部分瑪嘎爾草場被班公湖湖水淹沒。豐茂的草場、蔚藍的天空、清澈的湖水、雄偉的山峰、奔馳的駿馬,在班公湖湖水的照耀下成為攝影愛好者眼中一道靚麗的風景線。……[詳細]

260、日土宗遺址

位于西藏阿里地區日土縣日松鄉政府所在地,距離日土縣城10公里。宗山山勢雄偉,整個建筑依山而建,雖已成為斷壁殘垣,但卻十分壯觀,山麓為肥沃的日土高原。據民間傳說,這里原是格薩爾王之大將先巴的駐錫地,后為日土宗政府所在地,宗城堡院內有一層樓高的先巴之靈塔,故又稱“先巴卡”意為先巴城堡。城堡周圍的幾座草場及山名與格薩爾王傳中的霍固喀王宮的布局極為相似,如周圍有6大草場:東面有馬達草場,南面由加康珠夏,西有熱曲雄布擠,西北有沃雄,北面有沃羌雄,東北有藏康夏,被稱為霍爾王“那瑪雄朱”(意為六座草場)。此外,東南的加果雪山原為日土神山,每年要祭祀一次,據說是霍爾王的“婆拉納鐵嘎莫”(霍爾國的魂山)等等。宗山上有城堡和寺院:東面是城堡,西面頂上是拉丈(-居室)、中部是大經堂,山的背后是卡噶寺、東面是扎那夏……[詳細]