上黨區旅游景點

| 振興小鎮景區AAAA 振興小鎮位于山西省長治市上黨區振興新區振興村境內,景區總面積6.6平方公里,是一處集山水風光、休閑娛樂、度假養生、民俗體驗、農藝博覽為一體的鄉村旅游度假勝地。景區自2015年建成開放以來,年平均游客接待量達到60萬人次。2017年,景區投資2675萬元建設了建筑面積11316平方米日接待量可達3萬人高標準游客中心。先后被授予“國家AAAA級旅游景區”、“全國文明村鎮”“中國十大小康村鎮”、“中國美麗休閑鄉村”、“中國全面小康十大示范村鎮”、“中國鄉愁公園”、“中國生態文化村”、“中國避暑小鎮”、“全國一村一品示范村”、“中國最美休閑旅游度假目的地”、“全國鄉村度假示范區”、“全國農業綠色產業示……[詳細] |

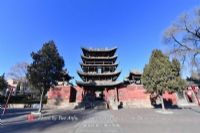

| 長治五鳳樓AA  南宋五鳳樓,位于長治縣東南的老雄山腳下,面對神山、背依仙嶺,山青水秀,環境清幽,建筑精美,雄偉壯觀。乃上黨地區的一大道教大觀,2006年6月被評為全國重點文物保護單位。五鳳樓,始建于宋代,明萬歷42年重建,明崇禎16年金粧神像,清乾隆38年再次補葺,1985年落架重修,整舊如舊。此觀座北朝南,一進三院,中軸線上依次為山門、獻亭、凌霄寶殿,寢宮,左右分別置鐘樓、鼓樓、文昌閣、三世佛殿、配殿、垛殿、廊房。正對山門的是一座樂樓。山門五鳳樓,巨型石柱高撐,木結構五重飛檐,歇山頂,巍巍浩蕩,無上至尊。尤為罕見的是登樓之梯乃單株巨桑而為,兩根橫梁為粗大荊木而做。入山門即是獻亭,密集的斗栱逐層收縮成八卦太極……[詳細] |

| 炎帝廟炎帝廟(第三批省保)時代:元地址:長治縣北呈鄉北和村原名北禾村,傳說為炎帝嘗白谷得嘉禾之地。因北和村位居炎帝建神農城的羊頭山之地,故得名。廟創建代不詳。據廟內現存碑碣記載,明、清兩代曾多次修葺。坐北朝南,四合院布局,現僅存正殿、西耳殿。占地面積700平方米。正殿,亦稱五谷神殿,廣深三間,六架椽屋,硬山頂形制。殿身較短,斗栱為柱高的三分之一。柱頭斗栱五鋪作出雙昂,并出45度斜昂。昂形呈琴面式,斗栱肥碩,用材粗壯。殿內使用減柱造,梁架使用原始材料,元代特征顯著。檐下懸掛著清順治年間立“炎帝真君”牌匾一塊,黑底金字。北和村,原名北禾村,相傳因位于炎帝嘗百谷得嘉禾之地——羊頭山之北得名。炎帝廟四……[詳細] |

| 看點: 自古以來,城隍廟都建在城里,可天下都城隍廟卻建在長治縣城東南25公里處的一座大山——天紫嶺上。此山獨矗山頭,威武壯觀,廟前舉起目,可望數百里之遙。 介 紹: 天下都城隍廟位于長治縣城東南25公里處的一座大山——天紫嶺上,坐北向南。為一座完整的單進四合院,坐北朝南。從山底到廟前108級砂石臺階,十分陡峻。院內自山門起,戲樓、獻亭、正殿等建筑依次建在三層平臺之上。山門、戲樓合為一體,戲樓倒坐,廂房對峙。獻亭寬三間卷棚頂,正殿面闊三間,進深六椽,梁柱之間鏤空雕刻栩栩如生的花鳥蟲魚、武將騎士以及戲劇故事人物。天下都城隍廟現為市級重點文物保護單位。 傳說:據說這天紫嶺上原來只有一座小山神……[詳細] |

| 黎都-羊頭嶺,又叫黎侯嶺,面積約6平方公里,嶺上最高點海拔1047米,清光緒版《長治縣志》記載:“黎侯嶺,縣西南三十里,黎泉出焉,有黎侯亭;諸山皆石,此獨土山。”遠古時期,華夏始祖炎帝率領其部落順河東下,登上太行山,進入現在的長治縣境內。這里河澤縱橫,林茂草豐,動物密集,十分適宜原始人類的穴居漁獵生活。于是在今羊頭嶺設立國都,建立古老的耆國。以此為中心在長治縣境內嘗百草,識五谷,傳農耕,首先完成了人類社會從游牧到定居,從漁獵到農耕的偉大社會變革,開創了農業種植之先河,被人們尊稱為“神農氏”,世世代代受到炎黃子孫的敬仰。幾千年來,當地人為了紀念始祖炎帝,在羊頭嶺及其周圍村莊修建了多座炎帝廟,而羊……[詳細] |

| 百余年來,關于慈禧出生地及童年經歷一直是個謎。1999年5月27日,新華社報道說,“專家認為,慈禧太后生于山西省長治縣”。據部分專家及有關人士考證,慈禧于道光十五年(1835年)生在長治縣西坡村王家,4歲時被賣至本縣上秦村宋家作女兒;七八年后又被賣到潞安府知府作使女,后被收為養女,后以滿人惠征之女的身份入宮,一步步成了皇太后。如今,慈禧出生地遺址及慈禧生母之墓,“慈禧娘娘院”和“慈禧太后書房院”尚存。“慈禧娘娘院”――位于長治縣上秦村,因慈禧曾在此地居住而得名。本院一進兩院,占地面積約800平方米。院內共有房屋33間,前院為平房,后院為二層樓房,均系磚木結構,屬典型的清代建筑,現在基本完好,既……[詳細] |

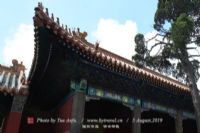

| 正覺寺正覺寺(第五批國保)時代:金至明地址:長治縣城北10公里司馬鄉看寺村始建于唐大和年間(827~835年),金代重建,元、明時期均予重葺。現存建筑后殿為金代遺構,東西配殿為元代重建,過殿為明代建筑。寺坐北朝南,南北長64米,東西寬32米,占地面積2448平方米。二進院落,中軸線上有過殿、兩側為配殿,后院北面為后大殿。過殿面闊五間,進深六椽,單檐懸山頂。殿內梁架為五架梁對雙步梁通檐用三柱。檐下斗栱七踩雙翹頭,麻葉形耍頭。東西配殿均面闊三間,進深四椽,單檐懸山頂。殿內梁架結構為三椽栿對后搭牽通檐用三柱,脊部無叉手。柱頭上設大額枋一道,前檐斗栱五鋪作雙下昂,重栱計心造,里轉重栱偷心造,無補間鋪作……[詳細] |

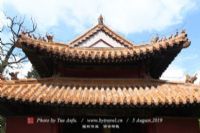

| 長治玉皇觀(第六批國保)時代:元至清地址:長治縣蔭城鎮長春村長春玉皇觀位于蔭城鎮長春村內。坐北朝南,東西長31.4米、南北寬88.15米,占地面積2786.75平方米。創建年代不詳,據觀內碑碣記載,明成化九年(1473)大修,清康熙五十一年(1712),清乾隆三十五年(1770)屢有修繕,現存正殿為元代遺構,大佛殿為明代遺構,其余皆為清代建筑。二進院落布局,中軸線上由南向北依次有戲臺、山門、正殿、大佛殿;兩側僅存鐘、鼓樓,西耳殿。觀內存明、清各代重修碑5通,碣1方。創建年代無考。據大殿正脊大吻、正門門扇題記,明萬歷四十一年(1613年),清乾隆三十八年(1773年)均有修葺,現存建筑五鳳樓和東……[詳細] |

| 丈八寺塔丈八寺塔(第二批省保)時代:唐地址:長治縣蔭城鎮桑梓村寺內大殿有石佛立像,高一丈八尺,故寺稱丈八寺,塔亦稱丈八寺塔。現存建筑有山門、大殿、垛殿及東西配殿,皆為清代所筑,唯寺內西南隅的丈八寺塔,為唐代原物。塔平面方形,九層,高約16米。塔不做基座,只砌一高0.30米的臺基,臺基之上為第一層塔身,為四層石塊砌筑,南向開券門一道,自第二層以上塔身均俱高三磚,每層塔檐疊澀收分出檐,平面逐漸縮小。塔內為一方形空筒,上下直通。塔身一層西側鑲有清康熙四十四年(1705年)四月《丈八寺重修塔記》碣一塊。從碑中所載及塔的形制來看,塔除基部為清人補修外,余皆唐代原物。丈八寺塔,外觀造型及內部結構分析與西安……[詳細] |

| 老雄山森林公園 老雄山,又稱雄山,位于長治縣南部,方圓六、七十里,海拔1419.5米,堪稱上黨群山之王。整個山勢三峰對峙,雄偉疊蟑,象一條巨龍游戈在蔭城、西火、南宋三個鄉鎮之間,據志書記載,其名就來之于“峰高山大,雄厚險峻”之意。雄山以松青柏翠聞名,每到盛夏,漫山青松蒼翠欲滴,成千上萬的蝴蝶在林間草叢上下翻飛。倚松而坐,靜聽習習松風,眼觀蝴蝶起舞,另有一番情趣。如今的雄山,在當代勞動人民的裝點下,豐姿更嬌,已成為本縣境內一個森林公園。山頂四季松青柏翠,山腰金秋五果飄香,山腳盛夏綠波涌動,溝壑常年澗水流淌。自古以來,當地居民就有盛夏攜帶野餐舉家登山避署納涼、消災避邪的習慣。而今游山已成為人民……[詳細] |

| 趙村玉皇廟(第五批省保)時代:金、明、清、民國地址:長治市長治縣南宋鄉趙村玉皇廟,創建年代不詳,據廟內現存碑刻記載,清乾隆四十八年(1783)重修。現存建筑皆為清代遺構。一進院布局,坐北朝南,該廟現存大殿及東西耳殿、山門及東西妝樓、東西配殿,院外西南處有觀音殿一座。大殿為六架椽屋前后劄牽用四柱,單檐懸山頂,柱頭鋪作為裝飾性斗栱,原隔扇裝修不存。觀內現存明萬歷三十九年(1611)的功德碣1方,清乾隆四十八年(1783)重修碑1通。玉皇廟包含觀音殿,觀音殿坐北朝南,創建年代不詳,現存梁架為金代遺構。該殿為四架椽屋劄牽三椽栿用三柱,單檐歇山頂,該殿為研究晉東南地區的早期建筑提供了實物資料。……[詳細] |

| 長春玉皇廟時代:宋、明、清、民國地址:長治市長治縣蔭城鎮長春村該廟院落為二進四合院布局,坐北朝南,中軸線上的建筑有大殿、過殿,戲臺設在廟院外南向約50米處,僅保留基址。廟院兩側分別設置鐘鼓樓、東西廂房。大殿面寬五間,進深二間,梁架結構為六椽栿通達前后檐用三柱,梁栿主要構件比例為3:2,這是早期建筑構件之比,脊檁處施用叉手,蜀柱下采用駝峰,也為早期建筑特點,斗栱后尾形制為㭼頭木,斗栱因包砌于前檐墻內,其形制不詳。金柱施石質方形柱,懸山式屋頂,殿內梁枋上用淺綠色繪制花卉圖案。2019年10月7日,長春玉皇廟入選第八批全國重點文物保護單位名單。……[詳細] |

| 八義窯址八義窯址(第一批省保)時代:宋地址:長治縣八義鎮八義村窯址分布在村北,東西長300米,南北寬200米。瓷窯已毀,地表可見殘存大量白釉褐花瓷片,在一些暴露的遺址斷面上可以看出瓷片、燒料等堆積十分豐富。50年代進行過調查發掘,共發現了18座瓷窯遺址,對采集到的瓷器和瓷片進行考證,確認窯址為宋代瓷窯。從遺址上采集到的瓷片和出土器物來看,窯址燒造以碗、盤、杯等日常生活用品為主,以玩具、傭、尊為輔。瓷器的釉色有紅釉、白釉、黑釉、綠釉等。瓷器的花紋有劃花、印花和剔花。尤其是該窯獨特的釉上紅和綠彩裝飾堪稱一絕。窯址生產的瓷器,品種多,釉色純正,屬北方磁州窯系。……[詳細] |

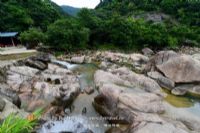

| 黃崖大峽谷 全長近10華里,九曲八彎,幽謐奇幻,里面分布著30多條落差不等的瀑布,最為壯觀的黃巖瀑布, 落差高達70余米,寬20多米,宛如巨大的白色玉帶,從絕壁飛流而下,注入山中碧潭,騰起陣陣白色飛霧,氣勢宏偉,令人嘆為觀止。黃巖峽谷及其周邊地區,生態條件十分優越,不僅有仙人尖、觀音尖、杉山尖等多座海拔1000米以上的山峰,且保存2萬畝茂密的原始天然林,山勢險峻,林木森森,清溪回流,自然景觀十分秀麗。著名風景名勝專家、北京大學世界遺產研究中心主任謝凝高教授和北京大學城市環境學教授楊景春,游覽黃巖峽谷景區后,稱贊這里“環境好、景色美”。 ……[詳細] |

| 炎帝遺址首陽山 首陽山又名羊頭山,位于長治縣西南部的師莊鄉境內,它西延長子,南接高平,臨頂遠眺,三縣景色,盡收眼底,俗有“雞鳴一聲聽三縣”之說。羊頭山高峻挺撥,綿延近百里,山頂松林茂盛,山腰灌木叢生。因主峰上有兩塔如雙錐直刺青天,當地人又稱其為錐錐山。據北魏《風土記》一書中寫道:“神農城在羊頭山,其下有神農泉,山上有古城遺址,北有谷關,即神農得嘉谷處”。《后漢書·王莽傳》中記述說:“羊頭之扼,北當燕趙”。羊頭山從山腰到頂峰,石刻遍布。有石窟石碑,有石塔石樹,有群體集合,有單個造型,大都為北魏時的古物。 ……[詳細] |

| 壁頭遺址壁頭遺址(第一批省保)時代:新石器地址:長治市西北10公里小常鄉壁頭村西漳河東岸遺址地表上散布著大量的陶片,其面積約3萬平方米。1956年調查發現,壁頭村村西斷壁上暴露有灰色泥質夾砂繩紋和藍紋陶片,采集到鬲口沿、鼎足、石斧、石鐮、石刀等人類-用品和石制生產工具。為新石器時代龍山文化類型。1985年夏又在小神村西發現一處遺址,1986年進行試掘,清理出古代房屋居址兩座、漢墓數座,出土了大量的陶片和一些隨葬物。經綜合分析,遺址除龍山文化類型外,還有夏、商、周時期的文化類型。……[詳細] |

| 南宋村秦氏民宅南宋村秦氏民宅(含南宋高樓)(第四批省保)時代:明地址:長治縣南宋鄉南宋村大院建于明代中葉,為當地一商人住宅。現尚存4處院子、六進院落,其中東、西院較為完好。大院平面布局緊湊合理,院與院既分隔又相通,且在建造中刻意注重防火、防盜等功能的設計。大院所有門窗裝修、柱礎、博風、懸魚、惹草等木石磚雕十分精美,別具一格。高樓始建年代不詳,現存為一座明代的防御性高層建筑。高20余米,上下分五層,面闊五間,進深四椽,懸山頂。通體青磚砌筑。……[詳細] |

| 在山西長治縣城南12公里西八義村內。創建于唐,宋、元、明各代均經重修。現存前殿為宋代遺構;后殿明代重修,尚保存元代風格;其余廂房配殿皆為明代重建。前殿臺基高約1米,殿身寬廣各各三間,六架椽,懸山式屋頂,出標甚長,約合次間之半。殿頂坡度平緩,檐頭翼出較大,琉璃脊獸全為明代風格,制作工精。檐下僅施柱頭斗拱。殿內梁架露明,砍削規整,形制手法全屬宋金風格。后殿略大于前殿,通長用一根普拍枋,檐下各施補卷草,梁架露明,但多為圓材構成,沿襲金作法,裝修和殿頂脊飾明代已改制。……[詳細] |

| 東泰山廟東泰山廟(第四批省保)時代:明地址:長治縣蘇店鎮原家莊村始建年代不詳,明嘉靖年間重修,后歷代屢有修葺。廟坐東朝西,三進院落,總占地面積約4000平方米。中軸線上依次建有山門、重樓、戲樓、獻亭、正殿、后殿等七座建筑,兩側建有鐘、鼓樓、廂房、南北0(梳妝樓)、南北垂花門、配殿、廊房、耳殿等建筑,均為明代遺構。正殿面闊三間,進深六椽,單檐懸山頂,檐柱與柱頭額枋用材碩大。屋面正脊上有“嘉慶十九年重修”題記。……[詳細] |