ę╦³S┐h╩«┤¾┬├ė╬Š░³c

ōßų▌╩ą ę╦³S┐h╬─╬’╣┼█E ę╦³S┐h╝t╔½┬├ė╬ ę╦³S┐h╩«┤¾Š░³c ╚½▓┐ ę╦³S┐h╠ž«a ę╦³S┐h├└╩│ ę╦³S┐hĄž├¹ŠW ę╦³S┐h├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

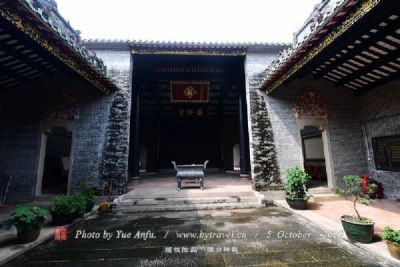

1Īó▓▄╔ĮŠ░ģ^ AAAA

═Ų╦]1

ĪĪĪĪ▓▄╔ĮŠ░ģ^Ż¼╬╗ė┌ę╦³S┐h°Pī∙µéĻÉĘ╗┤ÕŻ¼ŠÓę╦³S┐h│Ū8Ū¦├ūŻ¼ęÄäØ├µĘe×ķ9ŲĮĘĮŪ¦├ūŻ¼ų„ꬊ░³c░³└©▓▄╔ĮīÜĘe╦┬Īó▓▄╔Į▐rČUąĪµéĪó▓▄╔Į╬─äōĮųģ^ĪŻ┬├ė╬▓╝ŠųĘų×ķĪ░ę╗╚Ł╬ÕųĖĪ▒Ż¼╝┤ęį▓▄╔Į╦┬┬├ė╬║╦ą─Š░ģ^×ķŅI║Į╣”─▄Ż¼▓╝Šų▐rČUąĪµéČ╚╝┘ģ^Īó▓▄╔ĮĘīWį║ą▐īWģ^Īó┐Ą»¤B╔·ĮĪ┐Ąģ^Īó╔Ł┴ų╔·æBė╬Ē¼ģ^Īó╝»╔ó▌oų·╣”─▄ģ^╣▓╬Õ┤¾┬├ė╬╣”─▄ģ^Ż╗2018─Ļ1į┬Ż¼ę╦³S▓▄╔ĮŠ░ģ^▒╗ĮŁ╬„╩Ī┬├░l╬»įu×ķĮŁ╬„╩Ī4A╝ē┬├ė╬Š░ģ^ĪŻ▓▄╔ĮīÜĘe╦┬║åĘQ▓▄╔Į╦┬Ż¼×ķęčėą1200─ĻĄ─ĮŁ─Ž╣┼╦┬Ż¼╩Ūųąć°╚²┤¾╣┼Ģ°Ī¬ĪČ▐o║ŻĪĘĪóĪČųąć°┬├ė╬╬─╗»┤¾▐oĄõĪĘĪóĪČū┌Į╠▐oĄõĪĘČ╝ėą╚½├µėø▌dĄ─├¹äx╣┼╦┬ĪŻ╦³ū°┬õį┌ę╦³S│Ū╬„12.5╣½└’Ą─ą╬╚ń╔Å╗©░ĻĄ─▓▄╔Įų«ųąŻ¼š╝Ąž52«ĆŻ¼╔Į┴ų400ČÓ«ĆĪŻ▓▄╔Į╦┬╩╝Į©ė┌╠ŲŽ╠═©Ż©╣½į¬870Ī¬873Ż®─ĻķgŻ¼ė╔ĘĮ╠ČUū┌Īó─Žį└ŪÕį┤Ę©ŽĄĄ▄ūė▒Š╝┼ČUĤ╦∙äōŻ¼╩Ūųąć°ĘĮ╠ČUū┌╬Õ┤¾┼╔ŽĄų«ę╗Ī¬▓▄Č┤ū┌Ą─ūµ═źĪŻ▓▄╔ĮįŁ├¹║╔ė±╔ĮŻ¼╦─ų▄Ą─╔ĮŠ═Ž±ę╗ČõČõĄ─╔Å╗©░ĻŻ¼▓▄╔Į╦┬▒Ńū°┬õį┌╔Å╗©░Ļ«öųąŻ¼¬q╚ńę╗Ņw╔Åą─ĪŻš²ī”ų°╦┬ÅRĄ─╔ĮĮą╣®B╔ĮŻ¼╦³Ą─ą╬ĀŅŠ═Ž±ę╗═ļ╩óØMĄ─²S’łŻ¼╣®ĘŅų°Ųą╦_Ż¼┼c╣®B╔ĮŽÓī”Ą─╩Ū╗ó╔ĮŻ¼╗ó╔ĮĄ─ėę▀ģ╩Ū²ł╔ĮŻ¼╦³┼c╗ó╔Įą╬ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

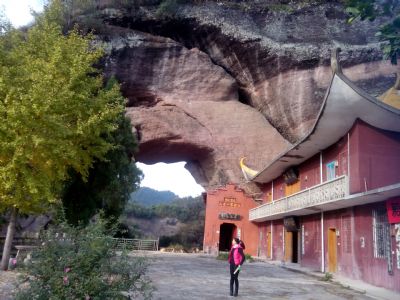

2Īóū┐═¹╔Į╔Ł┴ų╣½ł@ AAA

═Ų╦]2

ĪĪĪĪū┐═¹╔Į╔Ł┴ų╣½ł@╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Īōßų▌╩ąę╦³S┐h│Ū─Ž▓┐ą┬▄暊┼įŻ¼┼c┐hąąš■ųąą─▀bŽÓ║¶æ¬Ż¼║Ż░╬158├ūŻ¼┴óŲõ╔ŽŻ¼ė^┐h│Ū¬q╚ń┐ū╚Ėķ_Ų┴ĪŻę╦╦«Īó³S╦«Į╗Ģ■ė┌ĘÕŽ┬Ż¼╦Ų░ūŠÜ’hę▌¢|╚źĪŻ╔ĮĪó╦«Īó│ŪŽÓ▌xė│Ż¼╠ņĪóĄžĪó╚╦ŽÓ╚┌║ŽŻ¼ūį╚╗’L╣Ō├└▓╗ä┘╩šŻ¼«öĘQę╦³SĮ^Š░ĪŻū┐═¹╔Į╔Ł┴ų╣½ł@š╝Ąž├µĘe4000«ĆŻ¼Ęų╚²Ų┌Į©įOŻ¼ę╗Ų┌×ķū┐═¹╦■Į©įOŻ¼ŅAėŗ┐é═Č┘Y600╚fį¬Ż╗Č■Ų┌×ķČ■³SķwĪó╔ĮķTĪóė╬▓ĮĄ└ĪóÅVł÷Īó═Ż▄ćł÷ĪóĮ╦«ś“Ą╚ĒŚ─┐.ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

3ĪóĘ©╦«╦┬

═Ų╦]3

ĪĪĪĪĘ©╦«╦┬ė┌ŪÕė║š²╣’│¾Ż©1733─ĻŻ®ō±Ąž±RÄXĪŻ┤╦╔Įę╦║ėų┴┤╦▒▒š█¢|┴„Ż¼Č°±RÄX¬Üō§ĪŻ╚ĪĘ©ķ_ĮńŻ¼įó╦«Į©╦┬Ż¼╣╩├¹Ī░Ę©╦«╦┬Ī▒ĪŻė║š²ęę├«Ż©1735─ĻŻ®╦┬ÅRķ_╗∙┼dĮ©ĪŻŪ¼┬Ī╚╔ąńŻ©1743─ĻŻ®┐ó╣żŻ¼Į©ėąĘ╠├ĪóąĪÅdĪóĢ°²SŻ¼Ū¼┬Īęę├«Ż©1750─ĻŻ®╠ĒĮ©╔ĮķTŻ¼╩»Ņ~Ī░Ę©╦«ČU┴ųĪ▒ĪŻ┤╦╔ĮÖMĮŁ▒┌┴óŻ¼ęĢę░ķ_ķ¤Ż¼ÄX╔Ž╣┼śõģó╠ņŻ¼║ėųąų█ķ«ŅlĘ▒ĪŻĖ®Ņ½┤¾┤©Ż¼╠ņ╣ŌįŲė░Ż¼▀b═¹║ė░ČŻ¼╣┼Č╔ÖMą▒Ż¼čÓ┬ėķLĮŁŻ¼·tĖĪ▀hŲųĪŻ╔ĮŽ┬╔ŅįŲõ÷£uØiõ¶Ż¼¶~╬r²ö„Mė╬╝»╦Ų╦ÆĪŻ╦┬ÄXĻ¢┤║¤¤Š░Ż¼°BšZ╚Ė궯¼╣┼śõ╩a╔ŁŻ¼čū╩Ņø÷╦¼Ż¼Ū’üĒ╦¬╚ŠŚ„┐┬Ż¼Č¼ų┴č®ĘŌŪ¦ßųŻ¼╦─╝ŠŠ░╔½ę╦╚╦ĪŻŽ╠žSą┴ėŽŻ©1861─ĻŻ®Ü¦ė┌Ŗõ▒°Ę╦×─Ż¼═¼ų╬╚╔ąńŻ©1862─ĻŻ®ųžĮ©Ż¼═¼ų╬ąń│ĮŻ©1868─ĻŻ®Į©ŲĘĄŅĪóĢ°╩ęĪó╗žÅdĪóĹ╣∙Ż¼Ė³ėąę╗ķw’wķ▄┴ߣćĖ▀┬¢╦┬═ŌŻ¼ęÄ─Ż╠├╗╩ĪŻ╣ŌŠw╩«┴∙─ĻŻ©1890─ĻŻ®╦┬ÅRėųܦŻ¼║¾ėąöĄ╚╦×ķ╩ūŻ¼╗I┘Yį┘Į©Ż¼╣ŌŠw▒¹╬ńŻ©1906─ĻŻ®°F╣żØÖ╔½ęÄ─Żę╗ą┬ĪŻ╦┬ÅR╦┬į║│÷▀^╬─īWąŃ▓┼ÓŹ║▓ŪõĪóĻÉ║Ų═źĪó╝oū╬ķĪó├Ę°ÖČ„ųT╚╦ĪŻÄ¤╔·į┌┤╦šnśIķgŻ¼┬äķįĖĶ─┴│¬Ż¼┬Ā─║╣─│┐ńŖŻ¼ķeĀ¢▓Į│÷╦┬═ŌŻ¼ų▄ė╬╔ĮÅĮŻ¼ęŖ«É▓▌Ųµ╗©õüąŃŻ¼┬ĀŪ▌ę¶ų”Ņ^Ė▀ĖĶŻ╗ĢrČ°╦╔زöÓ└mŻ¼Ė®┼RĪŁĪŁ[įö╝Ü]

4ĪóūTŠ]─╣

═Ų╦]4

ĪĪĪĪūTŠ]─╣╬╗ė┌ę╦³S┐hČ■Č╝Ól║¤Ū░┤Õ┬╣╠┴ęį▒▒╔Į╔ŽŻ¼╩╝Į©ė┌├„╚fÜvŲ▀─ĻŻ¼├µĘe╝s1000ŲĮĘĮ├ūŻ¼įO╔±Ą└Īó┼ŲĘ╗Īó─╣ČčŻ¼╝└┼_ŠßŲ┬Ąž╔ŽĪŻ─╣ųĘįŁ├▓ōpܦć└ųžŻ¼ŽĒ╠├Īó╬─╣┘╩»┘ĖĄ╚įń─ĻܦŚēŻ¼║¾Įø«öĄžš■Ė«╗I┘Yą▐Į©Ż¼ūTŠ]─╣╗∙▒ŠĄ├ęį▒Ż┤µ║═╗ųÅ═Ż¼¼Fęč│╔×ķ«öĄžųžę¬Ą─┬├ė╬Š░³cĪŻ×ķōßų▌╩ą╩ą╝ē╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪóĮŁ╬„╩Ī╩Ī╝ē╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻ─╣ĄžĮM│╔ūTŠ]─╣ū°▒▒│»─ŽŻ¼ė╔╝└Ą└Īó╔±Ą└Īó─╣¾w╚²▓┐ĘųĮM│╔ĪŻ╝└Ą└Ż║─ŽČ╦╚ļ┐┌╠Ä╩Ūę╗ī”╩»¬{╩žūoĄ─ļpīėą¬ĒöĄ─ķTśŪŻ¼┤u╩»ĶéŪČĄ─╝└Ą└╝s300├ūķLĪŻķTśŪš²Ņ~Æņėąė∙ųŲĄ─Ī░╬─╬õųęąóĪ▒ÖMžęŻ¼ķTśŪā╚įO║Ó╠├Ż¼║Ó╠├└’ö[Ę┼ūTŠ]╦▄Ž±ĪŻ╔±Ą└Ż║╝s100├ūķLŻ¼╩»┼ŲĘ╗╩Ū╦─ų∙╚²ķT×ķę╗ĮMŻ¼╣▓╚²ĮMŻ¼ųąķg┼ŲĘ╗▒╚ā╔▀ģĄ─Ė³Ė▀Ė³┤¾ą®ĪŻ├┐éĆ╩»ų∙ĒöČ╦Š∙ėą╩»Ą±Ą─¬{Īó±RĪó┬╣ĪóŽ¾Ęųäeī”æ¬ē║ū∙Ż¼ųąķg┼ŲĘ╗Ķé┐╠Ī░ļĘįß╠½ūė╠½▒Ż▒°▓┐╔ąĢ°ųuŽÕ├¶ūT╣½ų«─╣Ī▒Š▐žęĪŻę╗Śl┬č╩»Ų┤╗©╩»░Õ┬Ęčžū¾╔Įą▒Ų┬Č°╔ŽŻ¼Įėų°▒Ń╩Ū╬Õīė╩»░Õ┼_ļAĪŻĄ┌ę╗īėįO╩»╗óę╗ī”Ż¼ęŌ╩ŠūTŠ]Ą─╔·ążŻ╗Ą┌Č■īėįO╩»č“ę╗ī”Ż¼ųĖūTŠ]║ó╠ßĢr┤·Ż╗Ą┌╚²īėįO╩»±Rę╗ī”Ż¼įó×ķūTŠ]╚ų±R╔·č─Ż╗Ą┌╦─īė×ķā╔ū╬õīóŻ¼Ė▀2├ūČÓŻ¼┼¹µz╝ūŻ¼Ž¾š„ūTŠ]īó▄Ŗ─Žš„▒▒æŻ╗Ą┌╬Õīė×ķā╔ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

═Ų╦]5

ĪĪĪĪę╦³SĖ’├³┴ę╩┐╝o─Ņ▒«│÷ę╦³S┐h│Ū═∙─Žū▀300├ū╠ÄŻ¼ėąę╗╦╔░ž┤žōĒŻ¼╦─╝Š»B┤õĄ─ąĪ╔Įī∙Ż¼ą█éźŪfć└Ą─Ė’├³┴ę╩┐╝o─Ņ▒«Š═╬Ī╬Ī┬¢┴óį┌╔Įī∙╔ŽĪŻ▒«╦■š²├µ8éĆš²┐¼÷╠Į┤¾ūų║š╚╗ąč─┐Ż║Ė’├³┴ę╩┐ė└┤╣▓╗ąÓŻĪįō┐h╩Ū╝t╔½╠Kģ^Ż¼1926─Ļ┤║ųąć°╣▓«a³hį┌ę╦³S╠ČĘ╗Į©┴ó┴╦▒Š┐hĄ┌ę╗éĆ╗∙īė³hų¦▓┐Ż¼├½Ø╔¢|ĪóųņĄ┬Īóų▄Č„üĒĪóäó▓«│ąĪóĻÉęŃĪó┴_śs╗ĖĪó┬ÖśsšķĄ╚└Žę╗▌ģĖ’├³╝ęį┌ę╦³S┴¶Ž┬┴╦▌x╗═Ą─ūŃ█EĪŻ1933─Ļ2į┬Ż¼╩YĮķ╩»š{╝»50╚f▒°┴”ī”ųąčļ╠Kģ^╝t▄Ŗ▀MąąĄ┌╦─┤╬Ī░ć·Į╦Ī▒Ż¼įō┐h╩ŪĘ┤Ī░ć·Į╦Ī▒Ą─ų„æģ^Ż¼Ž╚║¾į┌³S┌ķĄ─“į║■Īó╗¶į┤║═¢|┌ķĄ─³S░žÄXĪó▓▌ą¼ī∙Ž¹£ń┴╦ć°├±³h52ĤĪó59Ĥ║═11ĤŻ¼╗ŅūĮö│ĤķL└Ņ├„ĪóĻÉĢr¾KŻ¼╩ĘĘQĪ░³S┌ķ┤¾Į▌Ī▒Ī░¢|┌ķ┤¾Į▌Ī▒Ż¼Å─Č°ÅžĄūĘ█╦ķ┴╦ć°├±³hĄ┌╦─┤╬Ī░ć·Į╦Ī▒ĪŻĖ„┤╬æę█ųąėóė┬Ā▐╔³Ą─╚╦öĄ╣▓▀_5000ėÓ╚╦Ż¼Ųõųąėó├¹ėøõøį┌āįĄ─ėą3280╚╦ĪŻ×ķ╝o─ŅĖ’├³ėó┴ęŻ¼ę╦³S┐h╬»Īó┐hš■Ė«ė┌1964─Ļ10į┬Į©│╔┴╦▀@ū∙Ė’├³┴ę╩┐╝o─Ņ▒«ĪŻ┤╦▒«╦■╗∙ķL44├ūŻ¼īÆ24├ūŻ¼╔ĮŽ┬╚ļ┐┌╠ÄĮ©ėąķL10.5├ūĪóĖ▀5├ūĄ─õōĮŅ╗ņ─²═┴┼ŲĘ╗ĪŻ▀MķTõüėąīÆ4.2├ūĄ─╦─īė░┘╝ē╦«─Ó╩»ļA═©Ą└Ż¼ā╔┼įų▓ėąš¹²RĄ─░žśõŻ¼▒MŅ^ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

6Īóę╦³S╚A─Ž╗óūį╚╗▒Żūoģ^

═Ų╦]6

ĪĪĪĪ ę╦³S┐h╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Ī¢|▓┐Ż¼Ąž╠Ä╬õę─╔Į╔Į├}┼c÷¦╔Į╔Į├}Ž“ōß║ėŲĮįŁ▀^Č╔ĄžÄ¦ĪŻ╚½┐h═┴Ąž┐é├µĘe19.44╚f╣½ĒŚŻ¼Ųõųą┴ųśIė├Ąž├µĘe15.09╚f╣½ĒŚŻ¼š╝═┴Ąž┐é├µĘeĄ─77.6ŻźĪŻŠ│ā╚ėą3Śl─Ž▒▒ū▀Ž“Ą─╔Į├}Ż¼¢|ų¦ų„ĘÕ▄ŖĘÕ╔ĮŻ¼║Ż░╬1760.9├ūŻ¼ųąų¦ų„ĘÕ¶~č└ßųŻ¼║Ż░╬1467.9├ūŻ¼╬„ų¦ų„ĘÕ┤¾═§╔ĮŻ¼║Ż░╬1136.6├ūŻ¼ą╬│╔┴╦¢|Īó─ŽĪó╬„╚²├µ╚║╔ĮŁh▒¦Ż¼─ŽĖ▀▒▒Ą═Ą─Ąžä▌ĪŻŠ│ā╚ī┘ųąüå¤ßĦرØÖ╝Š’Lģ^Ż¼╦─╝ŠĘų├„Ż¼ÜŌ║“£ž║═Ż¼ėĻ┴┐žSĖ╗Ż¼╣Ōšš│õūŃĪŻ┐hā╚▒ķ▓╝ŅÉą═ČÓśėŻ¼Ę▒╩ó├»├▄Ą─╔Ł┴ų▒╗╚║┬õŻ¼Ųõķg╔·ķLų°╦«┬╣Īó╠KķT┴ńĪóę░žiĪó³S„õĪó╚A─Ž═├Ą╚ČÓĘNę░╔·äė╬’Ż¼╩Ū╚A─Ž╗ó└ĒŽļĄ─╔·┤µĘ▒č▄ĄžÄ¦Ż¼Üv╩Ę╔Ž╩Ū╬ę╩Ī╚A─Ž╗óĄ─ų„ę¬Ęų▓╝ģ^ų«ę╗ĪŻĪĪĪĪō■┐hųŠėø▌dŻ¼ĮŌĘ┼Ū░ę╦³S┐hŠ│ā╚╗óĪó▒¬▒╚▌^│ŻęŖĪŻ╬ÕĪó┴∙╩«─Ļ┤·Ż¼ė╔ė┌╚╦éāšJūR╔Ž░l╔·┴╦Ų½▓ŅŻ¼īó╗óęĢ×ķĪ░║”½FĪ▒Č°╝ėęį┤¾╦┴▓ČÜóĪŻō■┐h═┴«aĪó═Ō┘QĪó╣®õNĄ╚▓┐ķT╩š┘Å╚A─Ž╗ó╗óŲżöĄĮyėŗŻ¼ę╦³S┐hį┌╬Õ╩«─Ļ┤·½C▓Č╚A─Ž╗ó55ų╗Ż¼┴∙╩«─Ļ┤·½C▓Č╚A─Ž╗ó25ų╗Ż¼Ų▀╩«─Ļ┤·½C▓Č╚A─Ž╗ó10ų╗Ż¼š╝═¼Ų┌ĮŁ╬„╩Ī½C▓Č╚A─Ž╗óöĄ┴┐264ų╗Ą─34ŻźĪŻĪĪĪĪ░╦╩«─Ļ┤·ęį║¾Ż¼ļSų°╔ńĢ■ĮøØ·Ą─░lĪŁĪŁ[įö╝Ü]

7ĪóĪ░░╦Ė«Š²Ī▒ņ¶

═Ų╦]7

ĪĪĪĪĪ░░╦Ė«Š²Ī▒ņ¶Ż║╩Ū╠─ĻÄģŪąš(ģŪąš×ķ╠─ĻÄ┤¾ąšŻ¼╚╦öĄūŅČÓ)Ą─┤¾ū┌ņ¶Ż¼¼F×ķ╠─ĻÄąĪīW╦∙į┌ĄžĪŻÅ─Į©ų■┐é¾w╔Ž┐┤Ż¼Ū░░ļ▓┐▒Ż┤µ▌^║├Ż¼║¾░ļ▓┐░³└©╠ņŠ«ĪóīŗīmęčܦŻ¼Ū░į║ķTśŪęč▓│²Ż¼Ė─Į©│╔┴╦ąĪīWąŻ╔ßĪŻō■ĪČģŪ╩ŽūÕūVĪż░╦Ė«Š²é„ĪĘėø▌dŻ║░╦Ė«Š²×ķ╠─ĻÄģŪ╩Žķ_╗∙╩╝ūµŻ¼╝┤ĘNĖ╩╠─š▀ę▓ĪŻŲõąšģŪŻ¼├¹±ĄŻ¼ūųŠ┤╬─Ż¼┼┼ąąĄ┌░╦Ż¼╣╩ėą░╦Ė«Š²ų«ĘQĪŻ┤╦ņ¶┼dĮ©ė┌├„╔±ū┌╚fÜv░╦─Ļ(1580)Ė²│ĮÜqŲ▀į┬Ż¼įŁėąųąÅd╚²ķTĪó¢|╬„Č■└╚ĪóČ■╩«░╦ų∙ĪóĘ┐═Ōū¾ėęśŪĄĻĪóņ¶╬„ÅNĘ┐ĪŻ░╦Ė«Š²ņ¶š¼╗∙├µĘe▀_4000ŲĮĘĮ├ūŻ¼ųą╠├×ķ╚²ķ_ķgŻ¼▓Į╚ļųą╠├ėą╚²Ą└┼_ļAŻ¼ųą╠├Ū░╩Ūę╗į║┬õŻ¼ā╔┼įįOėąÄ¹Ę┐Ż¼ŽÓé„├┐┤╬ÓlįćŻ¼Įįį┌┤╦┼eąąĪŻš¹ū∙Į©ų■║Ļė^▓®┤¾Ż¼ŲõūŅŠ▀╠ž╔½Ą─ųąÅd×ķå╬╬”æę╔ĮĒöŻ¼├µķ¤3ķgŻ¼▀M╔Ņ5ķgŻ¼ėą╩»ĄA─Šų∙30Ė∙Ż¼ų∙ĮįŠ▐┤¾Ż¼4Ė∙ųą╠├┴óų∙ų▄ķLĖ„×ķ2.46├ūŻ¼īŻ╝ę┐╝ūC×ķĮŁ─Ž├±ŠėĄ┌ę╗ų∙ĪŻ╩»ĄAų▄ķL▀_2.90├ūŻ¼ėąńU┐šīÜŽÓč÷╔ÅłD’ŚĪŻ╠¦┴║╩Įśŗ╝▄Ż¼ČĘ╣░Į╗»BŻ¼╚Ė╠µŠ∙ėąŠ½ų┬Ą─╗©╝yĪŻŪ░┴║Ą±ėą╚ĖĪó┬╣ĪóĘõĪó║’łD░ĖŻ¼įóė„Ī░Š¶ĄōĘŌ║ŅĪ▒ų«ęŌĪŻųąÅdā╔┼į×ķę┤ķTŻ¼ę┤ķT═ŌĖ„ėąąĪ╠ņŠ«╝░╔ŽŽ┬ā╔ĄŅŻ¼×ķĘ┼ų├╔±ų„┼Ų╬╗ų«╠ÄĪŻųąÅdŪ░×ķę╗┤¾╠ņŠ«Ż¼ķL19.ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

═Ų╦]8

ĪĪĪĪĪ░╚šūų╠┴Ī▒└ŽŠėŻ║╩Ūū∙╬Õķ_ķgūĪš¼Ż¼ū°┬õį┌╠─ĻĵéŽ┬Įų╬„Ž’Ż¼ę“╠ņŠ«Ū░░ļ▓┐×ķę╗ķLĘĮą═│ž╠┴Ż¼ųąĖ¶ķLŚl┬ķ╩»Ż¼ą╬╚ńĪ░╚šĪ▒ūųČ°Ą├├¹Ż¼¼F×ķ┴_ąšŠė╬▌ĪŻĪ░╚šĪ▒ūų╠┴ęįĖ▀┤¾Ą─═Ōē”ĘŌķ]Ż¼ā╚╬▌ĘųŪ░║¾ā╔ÅdŻ¼Ū░ÅdįOėąķTÅdŻ¼Ū░Åd║═ķTÅdĄ─Ąž├µęį╩»░ÕõüŠ═Ż¼ĄAų∙─Š┘|Ż¼ėą║åå╬╝y’ŚĪŻ║¾ÅdĄAų∙╩»ĪŻŪ░Åd║═║¾Ådęį╠ņŠ«Ęųķ_Ż¼čž╠ņŠ«ā╔é╚×ķ└╚Ż¼╣┤═©Ī░╚šĪ▒ūų╠┴Ū░║¾ā╔▓┐ĘųĪŻ╠ņŠ«ųąčļįOėą╦«│žŻ¼│ž▀ģ╬┤įOÖ┌ŚUĪŻĪ░╚šĪ▒│žĄ─Ąžą╬Ż¼Ū░ÅdĖ▀ė┌║¾ÅdŻ¼╠├═ŌėųĖ▀ė┌╠├ā╚Ż¼▀@ĘNĘ┤│ŻĄ─ū÷Ę©Ż¼ō■«öĄž└Ž░┘ąššf╩Ū┼e▓Į│÷Ģ°╠├Ż¼įóĪ░│÷ķT▓Į▓ĮĖ▀╔²Ī▒ų«ęŌĪŻĪ░╚šĪ▒ūų╠┴Ą─ĮYśŗš¹²RŻ¼ŲĮ├µ▓╝ų├Šo£ÉŻ¼╣”─▄Ęųģ^├„┤_Ż¼Ųõśŗ╝▄Ą─ė├▓─▌^┤¾Ż¼ų∙┼cÖ_┴║Ą─▀BĮėŠ∙ę└┐┐ČĘ╣░ĪŻį┬┴║ÅØ▓┐Ą─═╣Ū·┬╩▌^┤¾Ż¼Ä¦ėą├„┤·’LĖ±Ż¼Ū░Åd▓╔ė├Ą─ČĘ╣░ČÓįOų├ė┌└╚ķ▄╔ŽŻ¼Č°║¾ÅdĄ─ČĘ╣░įOų├▌^ČÓŻ¼ū÷╣żę▓║▄Š½╝ÜĪŻŪ░ÅdĄ─┴óų∙┤ųė┌║¾ÅdŻ¼╠ņŠ«ā╔é╚ĹĘ┐į°ą▐š¹Ż¼ŲõėÓ▒Ż┤µ═Ļ║├Ż¼╩Ūę╗Ąõą═Ą─├„┤·ųąįńŲ┌Į©ų■ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

9Īó╩»ņ¢╦┬

═Ų╦]9

ĪĪĪĪ╩»䂬╦┬╬╗ė┌ĮŁ╬„╩Īę╦³S┐h╬„─ŽČ■╩«└’╠ÄĄ─╩»䂬ÄrŽ┬Ż¼╦┬ų▄ėąĄżŽ╝Ąž├▓Č■Ū¦ėÓ«ĆŻ¼╩╝Į©ė┌─Ž▒▒│»Ż¼╦∙ų^╩»ņ¢Ż¼Š═╩Ū╠ņ╚╗╩»╣░Ż¼╚ń║ńś“╝▄┐šŻ¼╚¶╔±²ł▒PŠßŻ¼ā░╚╗ę╗┤¾Ųµė^ĪŻĪČąņŽ╝┐═ė╬ėøĪĘų^ŲõĪ░¢|╬„ÖM┐ńŻ¼╚¶’w┴║░ļ╠ņŻ¼▌^┘FŽ¬╩»ś“Ż¼Ė▀┼c┤¾ŠŃ▒Čų«ĪŻĪ▒ņ¢╩»Ęų╚²»BŻ¼ņ¢Č┤ū°▒▒│»─ŽŻ¼┐ńÅĮ40ėÓ├ūŻ¼¢|▒┌Ė▀╝s15├ūŻ¼ėą┐▀Ż¼Č¼┼»Ž─ø÷Ż¼┐╔ęįę└ŠėŻ¼╬„▒┌ų▒Ž┬╔Į─_Ż¼Ė▀30ČÓ├ūŻ¼ÄXŽ┬ėąŽ¬Ż¼ŪÕ┴„╚ńńRŻ¼╦─ų▄╚║╔ĮŁh└@Ż¼Ū═▒┌žŻ┴óŻ¼╣┼─Šė─╔nŻ¼ŽķįŲņ\╚ĪŻ╩»ņ¢╦┬╩╝Į©ė┌╠Ų┤·├Cū┌─ĻķgŻ©╣½į¬760─ĻŻ®Ż¼ĘĮ╠ČUū┌╔«±RūµĄ└ę╗ĮY╦┬ņ¢Ž┬Ż¼╩ūĮ©±RūµĄ┌ę╗Ą└ł÷ĪŻĪ░╩»ņ¢Ī▒╝┤Ī░╩»╣░Ī▒Ż¼╚ńś“ÖM┐šŻ¼ņ¢╩»┴č×ķ╚²»BŻ¼╩ŪĄżŽ╝Ąž├▓Ą─ūŅĄõą═┤·▒ĒŻ¼ĀŅ╚ń╠½śOłDŻ¼┐ńĮø40ėÓ├ūŻ¼ņ¢ų«╦─ų▄ėą╩«░╦╩»ĘÕŻ¼Ė„Š▀╔±æBŻ¼╩└ėąĪ░╣┼░╦┴_Øh╣░╚ńüĒĪ▒ų«šfĪŻŠ░³c╬╗ų├ĮŁ╬„╩Īę╦³S┐hČ■Č╝ÓlČ■Č╝┤ÕĪŁĪŁ[įö╝Ü]

10Īó│ąČ„Ę╗

═Ų╦]10

ĪĪĪĪ│ąČ„Ę╗Ż║ėųĘQ╣”├¹┼ŲĘ╗Ż¼ū°┬õį┌╠─ĻĵéĄ─Ž┬Įų┐┌╔ŽŻ¼╩╝Į©ė┌├„ą¹Ą┬╬Õ─Ļ(1430)Ż¼╩Ūų¬╩┬ūTš■×ķ╗╩Ą█Č„┘nśsÜw╝└ūµĄ─ģŪėÓæcČ°Į©Ż¼╣╩Ę╗├¹│ąČ„ĪŻ├„┬Īæcą┴╬┤(1570)ųžĮ©Ż¼1985─Ļųžą▐ĪŻ│ąČ„Ę╗×ķ╚½─Š┘|ĮYśŗŻ¼Ę╗Ė▀8.35├ūŻ¼īÆ5.1├ūŻ¼╦─ų∙╚²ķT╚²śŪ╩ĮĪŻĘ╗Ęų3īėŻ¼Ąūīė×ķā╔Ė∙1.12├ūķLĄ─Ķ·─ŠłAų∙Ż¼┴óė┌╗∙╩»╔ŽŻ¼├┐ų∙ėąā╔ēK┐╠╗©ūoų∙╩»ĪŻųąķTĖ▀3.13├ūŻ¼īÆ3.1├ūĪŻķT╔ŽÖMŅ~ńU┐╠ėąĪ░ųąæŚ┤¾Ę“═©š■╦Šėę═©š■ģŪėÓæcĪ▒13éĆš²┐¼ūųŻ¼ūųŽ┬ŪČėą4éĆ─Š┘|┐¹╗©ł@ų∙ĪŻūųŅ~╔ŽČ╦×ķĄ┌Č■īėŻ¼ČĘ╣░ų▒═ąÖ_┤¬Ż¼░╦ūųķ▄Ž“ū¾ėęčė╔ņČ°│÷Ż¼ųąčļŽ┬ŪČķLĘĮą╬Ņ~žęŻ¼║┌▀ģ╝tĄūŻ¼ÖMĢ°Ī░│ąČ„Ī▒Č■ūųŻ¼Õ┘ä┼┐Īę▌Ż¼ō■é„╩ŪģŪėÓæcĄ─╩ų█EĪŻūŅ╔Žīė×ķ═┴═▀ą¬╔Į╩ĮĶ╩ĒöŻ¼ČĘ╣░╩Ķ├▄Ą├¾wŻ¼Õe┬õėąų┬Ż¼ęĒĮŪ’w┬NŻ¼ČĘ╣░Å═ļsĪóČĘ╣░ķg▀ĆėąįSČÓŽ┬░║Ż¼ĒöČ╦ėą§Ä¶~╠°²łķTĄ─įņą═įOėŗŻ¼Ę┤ė│┴╦«öĢr├±ķg╣żĮ│Š½š┐Ą─╣ż╦ćĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü]

![ūTŠ]─╣](http://h.usatour.com.cn/tour/59/head/59221.gif)