江蘇省省級文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區 4A景區 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產 江蘇省美食 江蘇省地名網 江蘇省名人 [移動版]

81、榮巷近代建筑群

榮巷位于無錫市濱湖區北部東至青山西路、蠡溪路與河埒街道交界,南至梁溪河與蠡園街道相鄰,西至青龍山與蠡園、惠山區錢橋街道毗鄰,北以惠山為界與北塘區山北街道、惠山區錢橋街道相連。面積22.3平方公里,人口約6萬。在這條老巷里,深烙著中國民族工業先驅留下的足跡。明代初年,無錫榮氏始祖榮清遷來無錫,定居于梁溪河下游北岸,督率子孫辟草荒、筑河壩、建家宅,逐漸使之成為田地平疇,屋舍儼然,阡陌交通,有糧田、魚池、桑竹等的安身立命之所,初步建立了上榮、中榮、下榮三個自然村落。清代康熙二十四年(1685),梁溪榮氏始建榮氏宗祠,修了第一部宗譜,這表明家族人口已經有了很大的增加。隨著外出經商者日漸增多,賺錢歸來建房者自然也就愈來愈多。這樣,3個自然村落就逐漸聯成一片,榮巷的名稱也由此而來,并在本邑西鄉小有名氣。……[詳細]

82、齊明帝蕭鸞興安陵石刻

齊明帝蕭鸞興安陵石刻,是南朝齊明帝蕭鸞與敬皇后合葬陵。在丹陽市云陽鎮荊林三城巷東北0.5公里,北距梁文帝建陵約60米。齊明帝蕭鸞是蕭道生的兒子,齊高祖蕭道成的侄子。建武五年(498年)7月卒,葬于興安陵。陵東向,已平。陵前存有石獸一對,南為麒麟,北為天祿。兩獸間,隔有一道小河溝。天祿殘存部分前驅。麒麟四足全失,獨角已殘,身長3.02米,殘高2.70米,頸高1.35米,腰圍2.78米;獸身雄健,頸項短肥,頭上昂,頜下有垂胸長須,大翼由4小翼組成,其形與胸前長毛渾然一體,由頭至尾調飾為連珠,口角有齒狀茸毛,1957年南獸麒麟扶正入座。1982年冬將天祿殘軀部分從深埋的地下發掘出來,向東北方向平行移動12.5米,安放在混凝土基座上。……[詳細]

83、清名橋及沿河建筑

清名橋及沿河建筑位于南門外古運河與伯瀆港交匯處,原名清寧橋,始建于16世紀明萬歷年間(1573-1620)。到了道光年間,改名“清名橋”。后又幾經損毀重建,到上世紀的五十年代,因拓寬南長街,將西堍臺階內縮,改建為南北分堍臺階。清名橋為單孔石拱橋,橋體用花崗巖石構筑,橋欄由塊石鑲嵌組成,用榫卯而不用灰漿連接,橋頂及西堍夾有方形望柱,拱券為縱聯分節并列式結構,共11道。清名橋在海內外已聞名遐邇,它是無錫古運河上最具特色環境的橋梁,“水弄堂”兩邊枕河人家,聽擼聲咿呀,看市肆街坊,是活生生的江南民情風俗的藝術畫廊。歷史上,康熙、乾隆二帝多次經過清名橋南巡;民間藝術家瞎子阿炳(華彥鈞)常在橋堍演奏圓熟大二胡。1986年日本著名作曲家和青年歌唱家共同演繹了歌曲《無錫旅情》、《清名橋》兩首歌,很快風靡東瀛……[詳細]

84、甘泉東漢廣陵王墓

甘泉漢墓位于揚州市西北郊18公里的甘泉山及周圍,地屬邗江縣甘泉鄉。南京博物院為配合甘泉磚瓦廠取土,于1975年和1980年發掘山北雙山兩墓(西山為一號墓,東山為二號墓)。兩墓為高12米、直徑60米的兩個大土堆,發掘前磚瓦廠將上部5米封土挖去,將碎磚雜土堆置墓南側。發掘表明,兩墓系座北朝南的磚室墓,早年即遭盜掘,一號墓在墓室前部東側有直徑1米的盜洞,二號墓在墓室中部偏東處有直徑4米的大盜洞,清理出一些殘留的隨葬品。一號墓有銅雁足燈、釉陶五支燈、雙魚盤、罐等20件,雁足燈底盤寬沿上鑄有陰刻篆體銘文“山陽邸銅雁足短燈建武二十八年造比二十”共18字。二號墓規模較大,有兩個棺室,為主要墓葬,出土殘留隨葬品90件,陶器有鼎、盒、壺、盆、爐、杵臼等。尤為重要的是出土了一批有工藝價值的珍貴器物,銅器有雁足燈……[詳細]

85、周恩來少年讀書處

揚州周恩來少年讀書處1997年,周恩來少年讀書處被命名為首批揚州市愛國主義教育基地。1998年3月5日,在周總理百年誕辰之際正式對外開放。2002年底,被江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。周恩來少年讀書處位于寶應縣城水巷口3號,原為周恩來外祖父陳沅的身世宅第。整個建筑為明清風格,占地700平方米,建筑面積500平方米,共有房屋十八間。讀書處大門朝北,北樓古樸莊重,門楣上方是原全國人大常委會副委員長-親筆題寫的“周恩來少年讀書處”橫匾。從正門向前是一和要青磚鋪就的甬道,甬道的盡頭是照壁,左右兩側是兩個四合院。東院為當年生活起居區,有磚木結構房屋七間,一道回廊將上下堂屋和南邊小院連為一體。庭院中間一株臘梅和一盆碧荷清香撲鼻,生機盎然,讓人清晰地感受當年主人的高潔品行和情操。面南上堂屋三間。正……[詳細]

86、日本神社舊址

日本神社舊址,位于中國南京市鼓樓區五臺山1號,五臺山體育中心東側,原為侵華日軍仿照日本東京--而建的南京神社,設計者為高見一郎,為同類建筑中規模最大的一處。1942年(民國三十一年)春興工建筑,1944年(民國三十三年)年竣工。神社坐北面南,為磚木結構建筑,柱跗式臺基、方形外廊柱、寬而矮的歇山頂、黑色瓦、杏黃色的墻壁、褐色的窗戶,屬于典型的日式和風風格建筑。正門及側門兩側均有兩只石獅子,保留完好。抗戰勝利后,神社改為中國抗戰陣亡將士紀念堂;解放后歸江蘇省體育局(原江蘇省體委)使用;神社附屬建筑也逐漸被拆除,只剩下正殿和側殿,現以列為江蘇省文物保護單位。分別被冠以“五臺山一號建筑-1”和“五臺山一號建筑-2”的名稱。“五臺山1號建筑-1號”是它現在的名字,目前是由江蘇省建工集團第七建筑公司作為……[詳細]

87、錫澄運河南北新橋

錫澄運河南北新橋位于江陰市。年代為明。南新橋位于青陽鎮南街梢,原萬源布廠旁,跨老錫澄運河,又名三元橋。南新橋、中新橋(青陽橋)、北新橋同在青陽鎮,連同原來的天主堂,成為青陽鎮一景,也是古青陽鎮的標志性建筑。南新橋建于明嘉靖六年(1527),江陰知縣張集籌資建。同時建造的迎秀橋(北新橋)與南新橋同規格,同橋型。南新橋全長34.5米,凈跨11.0米,拱頂高程10.8米,橋頂面寬3.5米,底階寬4.5米。東坡36級至一平臺階,分向南向北各8階落坡。西坡石階39級。南新橋于明萬歷四十七年(1619)改名為三元橋。據清道光《江陰縣志》記載:“康熙年間(1662~1722)馬子虬、陶禹賢捐修。”乾隆二十三年(1758)和咸豐元年(1851)又兩次重修。民國八年(1919)青陽名坤葛鳳池等出資重建。與北新……[詳細]

88、興化楊家大院

楊家大院位于市區東城外大尖,東經119°50′46.1″、北緯32°56′04.5″。始建于明中期,是一處具有明、清和民國不同風格的古建筑群。東至復順和巷,西至魚市口,南至大尖南河,北至龍津河邊,占地面積5280.9平方米,建筑面積4516.5平方米。楊家大院原有門樓、花廳、客廳、板廳、穿廳、花園、藏書樓和假山、吊橋、亭閣、水榭以及大量店鋪和貨棧等,規模宏大。今存院門、后樓、板廳及萬(復)順和南貨棧等主體建筑。明萬歷年間,祖籍江南句容縣戴家邊(今屬句容市郭村鎮)商人楊彥秀、楊達斯父子遷居興化,因經營有方,資產增多,遂在東城外購置店鋪及住房加以改建、擴建,創立了“萬順”號南貨行,逐漸形成具有徽派特色的建筑樓群,即今天的楊家大院,又稱“楊家大樓”、“楊大房”、“楊萬順”、“楊公記”等。第5代楊啟……[詳細]

89、萬北遺址

萬北遺址位于沭陽縣城北15公里,東距老沭河約2公里,現屬淮陰市沭陽縣萬匹鄉萬北村。1987年春南京博物院和淮陰市博物館在沭陽考古普查中發現。遺址范圍高出四周地表約2米,總面積達10萬平方米。1987年至1988年南京博物院、淮陰市博物館曾對該遺址進行過試掘和兩期正式發掘,揭露面積500平方米。遺址文化堆積較厚,一般達3.5米左右,遺址包括有墓葬和灰坑。按時間階段的變化,該遺址文化堆積自下而上為新石器早期文化遺存、青蓮崗文化、大汶口文化和岳石文化遺存,還有商代晚期墓葬。新石器時代早期文化遺存,放射性碳素斷代并經校正的年代,為距今6540年左右。陶系以桔紅色的泥質陶為主,夾砂陶次之,主要出土器物為泥質陶缽和夾砂陶罐,以釜、罐為主要炊器,以手制為主,生產工具中石器少見,而漁獵用的骨器特別豐富,并有……[詳細]

90、蘇州玉涵堂(吳一鵬故居)

玉涵堂位于蘇州閶門外的廣濟路上。它為明代吏部尚書吳一鵬的故居,歷史悠久,是蘇州最大的古建筑群。該古建筑分為三路五進,匯集了中國的各種房間的形態,廳、堂、樓、閣、齋等等。玉涵堂為吳一鵬故居的主廳。玉涵堂的建筑特色明顯,它的雕梁畫棟,無一不顯示出了明代的文化和藝術特色。1982年被列為蘇州市文物保護單位。2011年12月,玉涵堂被公布為江蘇省文物保護單位。該古建歷經數百年后,一直處于無人管理的清冷狀態。部分危險構架曾被拆除,在古宅的茶廳倒閉后,整座建筑群更是傷痕累累,危機四伏。蘇州市把修復玉涵堂作為政府2003年的實事工程,在修復與部分重建的規模工程量來說,是解放后蘇州歷史上少見的。修葺后的吳一鵬故居建筑群落為四路五進。除主廳玉涵堂為明代遺構,其余都是清代及民國年間的建筑。東路建筑為桃花塢木刻年……[詳細]

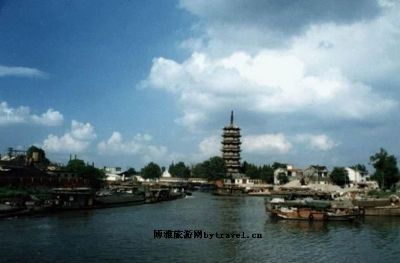

91、揚州文峰塔

揚州文峰塔 文峰塔是水陸交通進出揚州的標志。“寶塔有灣灣有塔,瓊花無觀觀無花”,這寶塔即為文峰寶塔,唐代揚州地圖中,長江與揚州近在咫尺,為了減少長江對揚州的直接沖激,前人將長江和揚州相連處的運河故意鑿成“之”字形,洶涌澎的江流斗折蛇行,自然得到緩沖,進揚州城時便如被訓服的野馬,增加了溫柔敦厚之氣。就在運河的轉彎處的東岸,塔高聳而立,成為進出揚州所見的標塔,高塔“送夕陽,迎素月”,夜幕降臨時,高處點燃燈火,為南來北往船只導航,“送客迎賓總是情”。 文峰塔位于揚州城南古運河東岸寶塔旁文峰寺內。建于明朝萬歷10年,相傳是為鎮住揚州之文風,使學子在科舉場上出頭而得名。登上塔頂眺望,可盡覽古運河及揚州市區風光。 文峰塔系磚木結構,七層八面,塔基為石徹須彌庭,塔身磚建,每層有木構塔檐和平座欄桿,塔……[詳細]

92、準提寺

準提寺位于揚州市廣陵區鹽阜東路10號,準提寺原為明代的疏理道公廨,是管理鹽務的衙門。明代末年改建為準提寺,供奉的準提觀音為佛教諸佛之母,心性純凈,皎如明月。清康熙十二年(1673)重修,有施舍田畝碑兩塊和禁除營衛、地租碑一塊。清兵攻占揚州屠城十日時,準提寺部分建筑被焚。雍正年間,由于御史陳伯聞和他的老師孫仲彝的鼎力主持和募化,重建了山門和大殿,并邀用中禪師駐于寺中,使準提寺成為揚州的一大名剎。石塔寺僧又贈廟田385畝給準提庵。清嘉慶十一年(1806),著名學者阮元在二郎廟菜園得宋三公石,移置寺東廊,后嵌在西樓壁上。道光八年(1828)又對準提寺進行了整修。咸豐三年(1853)除大殿外余皆毀于兵火,同治、光緒年間復建。現存山門殿、天王殿、大殿、藏經樓,總建筑面積為1419平方米。準提寺寺門朝南……[詳細]

93、草鞋山遺址

草鞋山遺址,位于蘇州城東15公里吳縣唯亭鎮東北2公里陵南村北、陽澄湖南岸650米處。地面有兩座緊鄰的土墩,一名草鞋山,高10.5米,一名夷陵山,高15.23米。1973年鉆探初步查明,遺址中心區域東西長260米,南北寬170米,面積4.4萬平方米,相當于兩個土墩面積的3倍。遺址為1956年的江蘇省文物管理委員會在文物普查時發現,1972~1973年南京博物院兩次發掘,總共發掘面積1050平方米。清理了新石器時代的居住遺跡,11個灰坑(窖穴)和206座墓葬,出土陶、石、骨、玉等質料的生產工具、生活用具、裝飾品等共1100多件。遺址的文化堆積最厚處達11米,可分為10個文化層,從地層迭壓關系可以看出文化層的先后次序是:馬家浜文化、崧澤文化,良渚文化,直到進入春秋時代的吳越文化。這一地層關系,對于……[詳細]

94、襟江書院及石刻

王勃《滕王閣序》有言道“襟三江而帶五湖”,襟江書院由此而得名。以《滕王閣序》作為名字的出處,也是希望在書院里讀書的莘莘學子們能夠擁有廣闊的胸襟,老當益壯,窮且益堅,永遠不要失去雄心壯志。襟江書院始建于清咸豐十年至十一年間,1987年重修。現存建筑坐北朝南,由大門、重門、廂房、講堂組成,占地面積1500平方米,建筑面積680平方米。大門面闊三間9.15米,明間辟將軍門,門楣懸“襟江書院”字匾。1987年重修時將大門兩側廂房拆掉兩間,大門北移13米,東西耳房為后期加建。重門,亦稱“儀門”或“二門”,面闊三間9.15米,兩側有剁頭墻。講堂為書院的主體建筑,位于三進院落北端,面闊三間12.35米,進深七架9.7米,硬山頂,哺龍脊,前為鶴脛軒,園堂作,抬梁式梁架,用料碩大,做法古樸。堂前有青石月臺,面……[詳細]

95、東山紹德堂

蘇州東山新義村紹德堂,是葉姓購置的宅第。宅主軸上尚有院門,大廳,住樓三進建筑物。原還有門屋、茶廳、花園等建筑。各進都用院墻封圍,中置院門貫通。院內兩側置有廂房(耳房),邊側另有備弄,為日常進出的交通道,惜今已廢圮,僅留存殘址。但僅從現存三座建筑也足以說明其規模。第宅布局嚴整,屋面坡度緩和,結構古樸,為明構無疑。1982年被列為江蘇省文物保護單位。院門(即二門)位于大廳正南,磚木門坊,闊4.27米,進深3米,柱間下置高門臼。柱前有門枕石,刻花版抱鼓形,中雕兩獅,刀法剛勁,造型生動。柱頂擱木枋承重拱,柱前后用縷雕木斜撐,支托兩坡屋頂成牌坊形式。中楹為一幅雙獅嬉球,雕得鏤空剔透,反面施連楹,并列四幅花鳥圖案,中間刻“福”字,即所謂“出門有福”,人稱此為“福壽墻門”。上方匾額一塊,左右伴以木景兩方,……[詳細]

96、程先甲故居

程先甲故居程先甲故居坐落于中華門西大百花巷11號,該故居房屋縱深七進,其中軸線與街巷呈垂直狀,一眼望去,展現出一道古樸雅致的晚清民居建筑的風景線。此屋原系光緒年間一個名門黃姓大宅。宣統年間,由程先甲購置為私人邸宅。當年第一進為門廳,兩側為大轎停放和轎夫休息處。第二進為大廳,窗格下鐫以“二十四孝圖”,至今仍能依稀可辨。西側置有一小書房兼作會客之用。第三進為程先甲居住的正房。現為其幼子程德謨老夫婦及其后裔居住。第四進是藏書樓,即他生平所酷愛的書齋——“千一齋”。蘊涵“智者千慮,必有一失;愚者千慮,必有一得”之意。第五進也是樓屋,為程氏家人住房。第六進為廚房,院落中掘有一口水井,至今還在。第七進為仆人居住之地。如今,七進房屋雖已住滿了城南居民,但從房屋的框架結構,庭院中殘存、散落的石鼓、條石,居民……[詳細]

97、印莊巡檢司衙署舊址

印莊巡檢司衙門是清朝建筑,坐北朝南,南北長42.9米,東西寬12.6米。房屋為前后5進,每進3間,現存12間,是季市鎮乃至整個靖江地區保存較為完好的舊官府機構遺址。曾經的季市,交通便捷,商貿發達,是當年如、泰、靖地區有名的商業街,街內店肆林立,三百六十行無其不有,有蘇北小上海之稱。不僅商業發達,季市又為關隘要地,故清代的泰興縣衙將巡檢司公署從印莊(今泰興曲霞區)遷移到季市,以維護季市鎮及周邊地區的社會治安。在季市古鎮研究工作者的報告中,這樣描述清代巡檢司:舊時巡檢司公署的官員也是官府公派的。按科舉考試制度,凡考取武舉人,皇上就可委派到各地擔任巡檢職務,地方再選拔一至二人作為巡檢的助手。一般縣級巡檢司有弓兵(又稱弓箭手)80名左右,由巡檢領導。每名弓兵除由地方財政供給伙食、服裝外,還另外發給年……[詳細]

98、崇賢里王氏宗祠

崇賢里王氏宗祠位于鎮江市新區大路鎮,是當地王氏族人建造家族祠堂,抗日戰爭時期曾作為新四軍山北縣圌山區文工團駐地。王氏宗祠始建于南宋建炎元年,明崇禎三年移建今址,整體結構保存較好。宗祠門東向,中路分前、中、后三進,每進五開間,共占地面積1490平方米。第一進為門廳,進深七檁6.5米,斗拱木雕梁柱保存完好。第二進前有儀門,正反面都有磚雕。入內為二進庭院,享堂前有青石月臺,享堂進深十檁6.5米,梁柱、屋面、木雕保存完好。三進為寢堂,進深八檁6米,由大堂后墻兩側便門可進入三進庭院,寢堂有檐廊。另有北路三進,南路一、三進輔房。王氏宗祠是鎮江地區年代古老和規格較高的祠堂之一,現存建筑格局完整,是研究鎮江地區明清宗祠建筑、磚木雕刻藝術和民俗文化、人口遷移的重要實物,具有重要的歷史價值。昔日大門前分放有石鼓……[詳細]

渡江戰役總前委舊址,位于漢王鎮北望村,該址由三座古民居組成,又稱“郝家大院”。總占地面積九百多平方米,共有清代建筑一百余間,房屋現存60多間,舊址主體建筑保存完好,被古建筑學家確認為徐州地區鄉間現存面積最大的古建筑群。1949年2、3月間,-、-、陳毅、粟裕、譚震林、曾山等老一輩無產階級革命家,在這里運籌帷幄,研究和制定渡江戰役方案,并留下珍貴的合影照片。北望渡江戰役總前委舊址是徐州市重要的紅色旅游資源。1949年1月10日,淮海戰役勝利結束,華東野戰軍總部由肖縣南蔡洼村移駐銅山北望村,按照-1949年1月12日“關于華野、中野休整兩個半月并要完成渡江戰役準備工作”的命令,華野于2月9日改編為第三野戰軍,之后成立了華東軍區,調整了0中央華東局。0中央華東局及華東軍區于2月12日到達北望,2月……[詳細]

100、梁始興忠武王蕭憺墓石刻

梁始興忠武王蕭憺墓石刻江蘇省省級文物保護單位第一、二批1982年3月調整公布梁始興忠武王蕭憺墓石刻南朝(522年)南京市甘家巷1988年作為“南京南朝陵墓石刻”部分公布為第三批全國重點文物保護單位在東北郊甘家巷西花林村。西南距堯化門4公里。梁始興忠武王蕭憺(479—522),字僧達,梁文帝蕭順之第十子。天監元年(502)為荊州刺史,封始興郡王,十八年(519)升為侍中中撫將軍開府儀同三司領軍將軍。普通三年(522)十一月卒,贈侍中司徒驃騎將軍,謚“忠武”。蕭憺墓南向偏東,墓前現存石辟邪2,石碑1,龜跌2。東石辟邪,長3.75米、高2.92米、寬1.60米,雄獸,頭部缺,腰部中斷,腿斷缺。辟邪昂首挺胸,翼前部雕飾浪花,后為長翎,額下須毛作八縷下垂,身刻卷云紋,脊部隆起,線條雄渾,其體量與造型極……[詳細]