福建省省級文物保護單位介紹

福州市 南平市 三明市 廈門市 泉州市 莆田市 漳州市 龍巖市 寧德市 福建省文物古跡 福建省紅色旅游 福建省名人故居 福建省博物館 福建省十大祠堂 福建省十大古村 5A級景區 4A景區 福建省十大景點 福建省十大免費景點 全部 福建省特產 福建省美食 福建省地名網 福建省名人 [移動版]

| 闇亭寺AA  暗亭寺又名闇亭寺,乃一方之古跡,亦百代之名區,往古有一觀音殿在焉,不知創于何時何代。這里群山環抱,層巒疊嶂,山深林茂,寺藏其中。清順治十二年(1655年),嵩口鄉盧厝寨盧爾誠32歲削發為僧,云游四方,后在暗然亭(即觀音亭)修道6年,辟谷不食。康熙二年九月(41歲)圓寂。火化后,鄉人將其骨塑于座像中,稱盧公佛像,并集資興建暗亭寺供奉。暗亭寺整體為重檐懸山頂式木構建筑,布局嚴謹,莊嚴古樸。神龕全部雕刻精湛的屏風裝飾,古色古香,精美絕侖。全寺總面積1000多平方米。現有大廳佛殿、觀音樓、念經堂、藏經樓、菜堂等建筑物,主體為清建筑風格,土木結構,布局嚴謹,古樸風雅。供盧公祖師和觀世音菩薩像。主殿按原貌……[詳細] |

| 龍紀寺AA  龍紀寺位于蓋尾鎮后山村院里自然村,始建于唐,清光緒二十五年(1899)由瑞義祖師重建六角亭(包括玉帝殿、鐘鼓樓等)和佛祖殿。當代陸續新建岳帝廟、觀音亭、仁孝堂、哪吒廟和老人活動中心。坐北向南,通面闊40.1米,通進深32.5米,總面積1303平方米。六角亭重檐歇山頂,抬梁穿斗木構架。為六面坡頂式,面闊五間,進深四間,明間正中為八卦藻井,刻工精巧,獨具一格。殿外側六角壁上設有羅漢龕,供奉祀清末德化瓷雕五百羅漢。(形象生動,工藝精美,為十分寶貴的文物)佛祖殿中奉釋迦牟尼佛像,殿前立一對浮雕龍柱和一個浮雕盤龍石臺。六角亭、佛祖殿面積共1303平方米。該寺院規模較大,保存完整,是當地清代寺院的代表,是……[詳細] |

| 福清南少林寺南少林寺風景區座落在福清東張鎮西部戴云山脈九山環繞,狀似蓮花的山坳盆地之中,規劃面積約13平方公里,景區以海拔668.3米的嵩山為主,景區屬亞熱帶季風氣候區,臘冬溫暖,炎夏清涼。景區內山高谷深,雨量充沛,大部分覆蓋著原始次森林。植被覆蓋率為98%,林相整齊,群落完整,這里層巒疊嶂,有險峻的天柱峰、逶迤的五老峰等峰巒22座,此外還有寺廟、蹬道、古橋、古墓、古窯、磨崖石刻、溪邊水礁,與變幻莫測的日出、云海、松濤、佛光等組成一幅瑰麗奇特的立體畫卷。少林寺遺址北山面溪,朝東偏南。寺東面的五老峰與河南嵩山的五乳峰惟妙惟肖,少林溪的流向亦與北少林寺旁的少陽溪相同。從寺址地形上看,從少林尾經少林……[詳細] |

| 方廣巖在永泰葛嶺鎮,方廣山腰方廣巖,方廣巖下方廣洞,方廣洞中方廣寺。方廣巖的奇就在“一片瓦”下別有洞天,外觀仰角高180多米,寬約百米,深50多米。核心景點可容納上千人。洞中建五座樓閣如大雄寶殿、脫凡樓、觀音樓、天泉閣、生活廚房等;尚有許多客廳、樓道、臺階等通行空間。方廣寺始建宋建隆二年,寺以佛經第十部類“方廣”名之。既體現方廣洞天福地的自然面貌,又符合佛教圣地命名規則,歷經千百年被保存下來。方廣洞中建寺錯落其中,巧妙實現立體空間構圖布局。又因借助洞頂廣大巖壁俗稱“一片瓦”避風雨,無需再添蓋寺頂瓦片,既省工,又輕巧。洞口為西南方向,懸寺木構干燥不腐。現存寺閣凌空架構,巨木頂托,天泉閣幾乎懸空,……[詳細] |

| 藍氏宗祠年代:明、清漳浦縣赤嶺畬族鄉石椅村簡介:明嘉靖二年(1523)始建,清康熙三十四年(1695)重修。西南朝向,建筑面積540.96平方米,由門廳、正堂及兩邊耳房組成;堂前有大埕,埕下排列七星潭,祠后為小石山及狀同日月的二口水潭。附屬文物主要有門廳左側墻中康熙三十四年(1695)“重修祖廟碑記”,記述了藍理重修種玉堂的事跡,以及民國丁卯年“勒緣石碑”等。種玉堂位于漳浦縣赤嶺鄉(原萇坑)石椅村,始建于明嘉靖二年,清康熙年間由福建陸路提督藍理重建。種玉堂門聯“由鎮海而分支,木本水源思先德;卜萇溪以衍派,文經武緯振后昆”,表明“鎮海”是明代鎮海衛,為漳州海防重地,文臣武將從這里興起。種玉堂是閩……[詳細] |

| 浦口宮位于莆田市黃石鎮江東村,是紀念梅妃春秋二祭修建的宮宇。占地面積1500平方米,建筑面積999平方米,宮內殿堂高大,威嚴雄偉,金碧輝煌,門樓兩邊抬梁精刻“皇圖鞏固,帝道遐昌”八個大字楷書,是閩東南僅有的皇宮建筑。據《莆田縣志·大事記》載稱,浦口宮創建于唐至德元年(公元756)。后經宋翰林院學士吳孟慈等人重修,明萬歷四年,清康熙二十八年,乾隆二十一年等多次擴建修葺,至今完整地保持明清宮宇重雕風格,一切按帝王后妃的禮節建造。建筑構造編輯浦口宮建筑結構科學。其采用宮殿式建筑,由照墻、門樓、廓房組成,建筑古樸大方,富有皇家氣派。拜亭、大門額以的斗拱層迭鋪作,疏密有致,布局科學,獨具一格;拜亭四周屋……[詳細] |

| 馬欄山遺址位于福建省寧德福鼎市店下鎮洋中村北,相對高度15米,遺址范圍12.5萬平方米,1987年4月調查,發現文化堆積層,距地表深1.6米,厚0.7—1.2米,遺物中石器居多,夾有部分陶片,采集有肩石錛、石鏃、石斧、打制石片。陶片有網紋、素面、回紋、籃紋等紋飾,另有夾砂黑陶片及泥質黃陶片。初步判斷為新石器時代石器作坊遺址。馬欄山是座饅頭狀的小山丘,一片郁郁蔥蔥,明媚的藍天、翠綠的山頭、幽幽的茶香,清澈見底的溪流緩緩地流淌著,不寬卻很透徹。傳說1000多年前,村里有黃姓、林姓兩大惡霸,他們在村里無惡不作,特別是住在馬欄山下的黃姓人家,占著地域優勢將整座馬欄山及一條通往福鼎秦嶼的道路占為己有,不……[詳細] |

| 紅軍第207團舊址位于莆田市涵江區白沙鎮澳東村橋頭自然村。紅軍第207團舊址由澳柄宮(駐地)、澳柄橋(哨卡)、陳列館(新建)組成,占地4000平方米。澳柄宮位于澳東村澳柄橋北端,建于南宋紹興二十九年(1159年),是奉祀建澳柄橋“祖師”的宮廟,清代重建,20世紀80年代重修。坐北朝南,單進合院式,土木結構,懸山頂。中軸線上依次分布前殿、天井、大殿,兩側為宮房。大殿面闊三間,進深四柱,抬梁式木構架。左宮房面闊二間,右宮房面闊三間。左山墻存有紅軍標語:“活捉匪首蔣介石”。澳柄宮當時是莆田城區通往廣業(白沙、莊邊、新縣、大洋4個鄉鎮轄區總稱)山區的必經之路。澳柄宮作為中共領導莆田革命據點,1926年……[詳細] |

| 海云家廟,亦稱烏石大廳,坐落于漳浦縣浯江村,前對丹山印石峰,近處梅嶺為筆架山;巍峨的海云山屹立在西北方;左傍紫薇山(龍山);右列天馬山、伏虎山、塔山;后靠御屏紫帽石,透過倒亭隙,遙倚平和縣礬山;浯江自西北而來,沿龜林山、紫薇山繞到正東,從東南方向直奔浮頭灣,匯入東海。海云家廟為漳浦林姓的主要祠堂之一。漳浦林姓主要有二個來源,一支稱路下林,為南宋林昌的后代。另一支稱烏石林,其始祖林安于南宋間由長樂遷居漳浦,后代聚居于海云山麓,浯江溪畔形成了以舊鎮,深土、赤土、霞美為中心,四十多個村莊,總稱烏石的社區。明代嘉靖到清嘉慶之間,烏石林姓極為興旺,先后出現了11名進士,25名舉人,40多名貢生,科舉仕宦……[詳細] |

| 閩江輪船公司黨支部舊址位于福州市臺江區中平路151號(原79號)。1945年夏,中共福建省委決定成立閩江工委,派莊征到福州開展城市工作。當時擔任交通員的張章淦曾利用其叔父張依鈾在閩輪修造廠當工人之便,在工人中積極開展活動。蘇華等鑒于閩江航線在溝通福州與閩北的南平、古田、建甌根據地等方面的重要性,十分重視在閩江輪船公司內部發展組織,并要求梁寶通注意發展船上的黨員。根據上級指示,梁寶通先后在“開封”“西藏”“蘭州”號客貨輪上當助機,將伊立惠、陳梅惠、姚連香3人吸收為中共黨員。-1946年經批準成立黨支部,梁寶通為支部書記。閩江輪船公司黨支部成立后,在團結帶領群眾反對國民黨-派的斗爭中,不斷得到發展……[詳細] |

| 泉州真武廟位于泉州豐澤東海(泛稱“法石”)石頭街萬歲山南坡,萬歲山與與紫帽、羅裳雙峰遙峙,就如真武廟主殿大門楹聯所言“脫紫帽于殿前,不整冠而正南面;拋羅裳于海角,亦跣足以蒞北朝”。從萬歲山向西北可眺山丘連綿直至與清源山相接,西南可望晉江下游北岸的金波如練,百舸竟發,通達后渚出海口,可見法石在海外貿易、捍城抗倭上有著極端重要的作用,如《澤被海濱碑記》所志:“法石為要蓋通南關外,外接大墜,實商漁出人必由之所亦遠近輻揍咸至之區,故部館、文館、武館俱設其處,所以稽查透越,盤察漏稅,誠重其地也。”玄武大帝鎮守于此,威懾妖邪,平息洪濤,護佑眾生。泉州真武廟占地8600多平方米,主殿建筑面積360平方米。依……[詳細] |

| 新四軍駐福州辦事處舊址位于福州市鼓樓區安民巷南側53號(原27號)。1937年,抗日戰爭全面爆發,國共合作,共同抗日。10月,經與國民黨談判達成協議,將南方8個省10多個地區的紅軍游擊隊,改編為國民革命軍陸軍新編第四軍。為了便于福建的--工作,中共東南分局委派新四軍參謀長張云逸、黨代表葉飛等從南昌來到福州,就福建紅軍和地方游擊隊改編問題與國民黨福建省政府主席陳儀進行談判,并提出在福州設立新四軍辦事處。1938年2月,新四軍駐福州辦事處正式成立。中共閩東特委宣傳部長兼--部長王助以新四軍參議的身份任辦事處主任(后由閩東特委書記范式人以新四軍軍部上校身份任負責人)。2月23日,張云逸、王助、孫克驥……[詳細] |

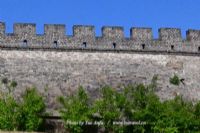

| 廈門城遺址位于福建省廈門市思明區新華路43號東側,成為省級文物保護單位后稱廈門所城。古城墻始建于明洪武二十七年(1394年),明政府為了加強海防,防倭寇侵擾令夏侯周得興在東南沿海筑建所城。清朝康熙年間,施瑯收復臺灣后,在明代古城內成立水師提督衙門(廈門市公安局附近)。康熙二十四年,舊的城墻被拆除重新擴建,城墻周圍長約2000米。清乾隆十七年(公元1752年),第二次重修,進行擴建。廈門城遺址是廈門城遺留的重要遺跡,也是廈門城市發展歷史的重要見證,截止2003年考古發現的只有約120米。廈門城始建于明洪武27年(1394年),廈門城原周長1360米、高6米,基廣約2.9米,設4個城門、22個窩鋪……[詳細] |

| 古田會議附屬舊址群位于上杭縣古田鎮八甲村、溪背村、上洋村、五龍村、蘇家坡村,年代為1929年。簡介:包括紅軍士兵委員會舊址(毓公祠),紅軍軍醫處(吉興堂),紅四軍后勤工作部門舊址(篤厚堂),紅四軍哨所舊址(文光閣、紅軍橋),閩西特委機關干部培訓班舊址(鴻玉堂)及蘇家坡圳背巖洞等7處,與古田會議密切相關,是古田會議內涵的補充和延伸,為古田會議的0-召開提供了重要的后勤保障和安全保障。保護范圍:毓公祠、篤厚堂、吉興堂:建筑四周各向外延10米。文光閣:閣四周各向外延20米。紅軍橋:橋四周各向外延20米。鴻玉堂:東至發電站圍墻,西至西山墻外10米,南至圍墻外10米,北至后檐墻外10米。蘇家坡圳背巖洞:……[詳細] |

| 長泰楊氏宗祠,俗稱楊海紀念堂,位于長泰縣武安鎮城關村后庵,始建于唐代,原為楊海居住的一所簡陋平房。明代,楊海的后裔楊復一在原址擴建為楊海紀念堂。楊海系唐文德元年(888年),朝廷誥封的武勝場大使。至南唐保大十四年(955年),“場”升為“縣”,取名長泰,屬泉州府管轄。宋太平興國五年(980年),邑原任武勝場大使楊海等,以長泰距泉州三百余里,期會征輸不便,請求舍遠就近改隸漳州,泉州太守林金吾奏準朝廷,于是長泰縣始屬于漳州,一直延續至今。楊海為開縣元勛,他關心百姓疾苦,為長泰人民的幸福做出應有的貢獻,故民尊稱其為“武勝公”。楊海紀念堂,座西朝東,建筑面積570平方米,石、磚、木結構,單檐硬山式屋頂……[詳細] |

| 四落大厝位于中華路23、25號,建于19世紀初,與大夫第是鼓浪嶼現存最早的民居。這建筑群極具閩南特色。屋檐一為燕尾式,一為馬鞍式,墻體立面為紅磚。房內雕梁畫棟,細膩樸實。充滿著閩南風情的紅磚雕花,短屋矮墻,無處不透著古樸精致,絕美奢華。大夫第燕尾式的屋頂如同連綿起伏的海浪,大氣、顯赫;天井的過道上紅磚鋪砌,直通到里面的院子;屋檐下的青石浮雕題材多樣,栩栩如生,有的還配以色彩濃烈的彩繪或漆金。四落大厝是鼓浪嶼現有最古老的民居,鼓島最早的傳奇就始于這里。始建于清嘉慶年間(1796-1820)的大夫第民居群,在眾多西洋別墅中鶴立雞群,堪稱傳統民居奇葩,被列入重點歷史風貌建筑。經過兩年多修舊如舊,拂去……[詳細] |

| 原稱陳將軍廟,位于云霄縣云陵鎮享堂村。坐西北朝東南,始建于唐嗣圣元年(684年),宋徽宗政和三年(1113年)始稱威惠廟。現存建筑系明成化年間(1465年-1487年)里人吳永綏重建,歷代屢有重修。主祀“開漳圣王”陳元光,被海內外尊為威惠祖廟,有宋代漳浦縣令(時云霄屬漳浦縣)呂王壽的《謁威惠廟》詩“唐史無人修列傳,漳江有廟祀將軍”名句為證。1985年元月15日被公布為云霄縣首批縣級文物保護單位。陳元光是海內外開漳將士后裔所尊奉的陳圣王,祖籍河南光州固始縣。早在唐高宗總章二年(669年),年僅13歲的陳元光就隨父“歸德將軍”陳政奉詔率中原府兵南征入閩,安定閩粵邊陲,實施綏靖開發,維護唐王朝實現國……[詳細] |

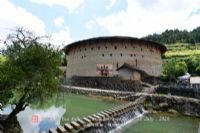

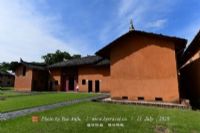

| 裕昌樓是南靖縣現存最古老的土樓,建于元末明初(約1368年),為劉、羅、張、唐、范五姓族人共同建造,故把整座樓分為間數不等的五大卦,每卦設一部樓梯,每個家族各居一卦。整座樓東倒西歪,其傾斜設計屹立了幾百年,即使在地震中也不倒,令現代建筑設計師百思不得其解,其建筑設計之謎至今沒有徹底揭開。裕昌樓為5層結構,每層有54間大小相同的斧狀房間,底層為廚房,家家廚房有一口深1米、寬0.5米的水井,井水清凈甘甜,拿起瓢子伸手即可打水。樓內天井中心建有單層圓形祖堂,祖堂前面天井用卵石鋪成大圓圈,等分五格,代表“金、木、水、火、土”五行。這座土樓建成后不久,樓內回廊木柱便開始從左向右傾斜,最大傾斜度為15度,……[詳細] |

| 中共閩南地委機關舊址位于漳州市云霄縣和平鄉通貝村烏山共頭里。1946年11月,根據中共中央指示精神,撤銷閩粵邊臨委,成立閩粵邊工作委員會,同時宣布撤銷閩南特委,成立閩南地區委員會(簡稱閩南地委),隸屬閩粵邊工委,陳文平任書記。1947年5月,閩南地委改隸屬閩粵贛邊區工作委員會,地委領導班子也相應進行調整,盧叨正式從邊工委調回,任閩南地委書記,陳文平任副書記。1948年8月,成立中共閩粵贛邊區委員會,書記魏金水,閩南地委書記盧叨、副書記陳文平等15人為委員。至1949年9月19日漳州解放前,閩南地區黨組織得到空前發展,閩南地委下轄中共平和縣委、中共詔安縣委(原云和詔縣委)、中共靖和浦縣工委、中共……[詳細] |

| 中國式的比薩斜塔——上杭中都云霄閣始建于1522—1566年間(明嘉靖年間),屬于外斜內正的建筑結構。-游客無論從哪一個角度觀察該樓,樓均向相反的方向傾斜,400多年來無人能解其中之奧秘。該樓位于福建中都鎮田背村口一河道邊,周邊巨樹相擁,碧水環繞,石橋虹臥,古宅比鄰,環境清幽,是上杭縣境內目前保存最好的、年代最久遠的古建筑之一。二十世紀八十年代初即列為上杭縣文物保護單位。建筑特點云霄閣于1582年(明萬歷十年)重修,距今己有400多年歷史,系土木結構,呈迭式塔形,共七層,高20多米。底層分前后兩座:前堂為夫人宮,門前有聯云:“黃鶴歸來帶得松花香丈室,白云飛去放開明月照禪心”。后堂為仙師殿,供奉……[詳細] |