山東省省級文物保護單位介紹

青島市 濟寧市 濟南市 淄博市 臨沂市 煙臺市 濰坊市 聊城市 泰安市 威海市 德州市 棗莊市 菏澤市 濱州市 東營市 日照市 山東省文物古跡 山東省紅色旅游 山東省名人故居 山東省博物館 山東省十大祠堂 山東省十大古村 5A級景區 4A景區 山東省十大景點 山東省十大免費景點 全部 山東省特產 山東省美食 山東省地名網 山東省名人 [移動版]

| 萬印樓在陳介祺故居內。陳介祺故居位于濰城區城關街道增福堂街東首以北、芙蓉街北首西側,是典型的清代建筑。清代著名金石學家陳介祺居濰時舊宅規模占地約1萬平方米,現僅存東樓及南北兩座大廳。東樓即聞名海內外的萬印樓,是陳介祺收藏文物和研讀著錄之用房,因藏有夏、商、周三代及秦漢古印7000余方,故其樓被命名為“萬印樓”。因藏有商、周古鐘11件,故取其整數將其書齋命名為“十鐘山房”。萬印樓為兩層,始建于清道光三十年(1850年),磚木結構,上下各5楹,坐東朝西,底層明間辟門,上層洞開圓窗。萬印樓內儲藏過商周青銅器248件,秦漢銅器98件,以及秦漢刻石、各種古錢、陶、瓷、磚瓦、碑碣、造像、古籍、書畫等精品達……[詳細] |

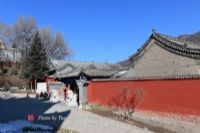

| 法海寺位于石門山西麓夏莊鎮源頭村東,是青島地區最古老的佛教寺院之一,因紀念創建該寺的第一代方丈法海大師而得名。法海寺,創建時的規模及供佛殿堂已無可稽考。其大體格局是:“首創法堂五間,前后六楹七柱,既塑釋迦如來,兼飾觀音一堂,金碧燦然,功勛備矣。然后創建云堂、耳室、僧寮四十間,為當代之宏觀。”清康熙五十二年重修后,建有八蠟殿祀三皇玉帝,娘娘殿祀0女,后殿祀釋迦牟尼。現在的法海寺,是1934年重修后的規模,重修時拆除八蠟殿、娘娘殿,并將該寺分為前后兩院。前院建大雄寶殿5間,殿前兩側各有高大銀杏一株,有碑亭兩座,西為元泰定三年(1326年)重修碑,東為清康熙五十二年(1713年)重修碑。大雄寶殿建在……[詳細] |

| 商代晚期大型墓地,間有少量漢代墓葬。位于青州市東夏鎮蘇埠屯東埠嶺上。墓群東西約1000米,南北約2000米,總面積約200萬平方米,中心部分高出周圍地面約5米。由于長年取土,嶺中部偏南處形成一片東西方向、寬150米的低洼地,把土嶺分割為南嶺和北嶺。洼地兩側斷崖上可看到暴露的墓葬。1920年前后,該村村民陳俊曾在南嶺挖出一件造型奇特的青銅器。1926年前后,村民楊明喜于北嶺挖出銅器3至4件,其中有一件大銅鼎底部帶銘。這些銅器全部被古董商人購去,下落不明。1931年4月,村民陳秀芝在南嶺中部西側斷崖上掘得青銅器8件,被益都縣長郭序三購得后交縣民眾教育館。1936年,前中央研究院歷史語言研究所祁延霈……[詳細] |

| 南大寺原址在濟南歷山頂烏滿喇巷,始建年代不詳。元代元貞元年(公元1295年)遷到現在的地址,當時只有“楹殿數間”。明宣德年間,當時的南大寺掌教整頓教務,濟南教門為之一振。(公元1436年),開拓地基,修建院墻,增建禮殿,南大寺始具規模。明弘治七年(公元1492年)陳璽任南大寺掌教,領導濟南穆斯林大拓寺基,擴建大殿,立南北講堂、僻靜所、沐浴室等,并將寺門朝向由南改東,南大寺自此始有中國伊斯蘭教建筑特色,成為較大規模的古建筑群。此后,南大寺又經明嘉靖、萬歷清嘉慶、道光、同治和民國初年的多次修葺擴建逐漸臻于完美。 清真南大寺在建筑功能設置、朝向、內殿的裝飾等方面都嚴格遵循伊斯蘭教的一些基本原則,而……[詳細] |

| 范公祠位于聊城市東昌府區梁水鎮內梁水鎮村,現為省級文物保護單位,是愛國主義和革命傳統教育的基地。范公祠是1941年4月聊城軍民紀念為抗戰捐軀的范筑先及抗戰將士而建,原建筑面積為4899平方米,有正門、大殿、二殿、東西廂房、紀念塔等建筑,現僅存正門及紀念塔。正門寬2.24米,高2.95米,左側門墻內鑲有聊城縣革命委員會立的范公祠保護標志碑,門前左側立有東昌府區人民政府保護標志碑。紀念塔高15米,聳立于山門后,莊嚴肅穆,為四重檐六棱形磚塔,正面刻有“山東省第六區抗戰先烈紀念塔”字樣,塔身有蔣介石題寫的“精神不死”、林森題寫的“忠烈光榮”、李樹春題寫的“光前裕后”、齊子修題寫的“殺身成仁”、王金祥題……[詳細] |

| 自曲阜沿327國道東行50公里既到泗水縣泉林泉群省級風景名勝區。山東省旅游發展規劃將之列為一級區三號“山水圣人區”,同濟南、泰安、曲阜處于同一旅游線上,旅游規劃專家譽為“中國泉鄉”,陳毅夫人、著名營養學家于若木女士題詞“天下奇觀泉林”。泉林,為泗河源頭,因名泉薈萃,泉多如林而得名,亦因此而名揚天下。據清光緒《泗水縣志》載:泉群有名泉七十二,大泉數十,小泉多如牛毛。現陪尾山側,黑虎、趵突、珍珠、紅石、雙晴、淘米等諸多的泉珠聯星列,噴雪涌玉,或出于石竇間,或隱見于沙土內,或為淺地,或成深潭;泉大如虎口,泉小如豆粒。波濤瀠洄,如流煙之作陣;涌騰怒吼,如翻云之成堆。五步成溪、百步成河。窮古至今,滔滔不……[詳細] |

| 抗戰時期,著名的陸房突圍戰曾發生在這里。為紀念陸房突圍勝利,肥城縣于1972年在安臨站鎮東陸房村鳳凰山南麓的陸房戰斗遺址上建立了肥城烈士陵園。肥城烈士陵園先后被評為山東省級文物保護單位、愛國主義教育基地、省級烈士紀念設施,2015年8月份被命名為“國家級抗戰紀念設施”。肥城市委、市政府高度重視發揮烈士陵園的愛國主義教育基地作用。1990年設立了肥城縣烈士陵園管理所(1992年肥城撤縣建市后稱肥城市烈士陵園管理所),為股級事業單位,由財政列支專項工作經費。肥城市委、市政府十分重視發揮烈士陵園的愛國主義教育基地作用。在每年清明節、建軍節、國慶節、烈士紀念日等節日和重要紀念日期間,我市大班子領導都要……[詳細] |

| 廣智院在全國博物館建筑史上占有非常重要的地位,我國著名歷史學家翦伯贊主編的《中外歷史年表》中特地將廣智院作為博物館建筑的代表收入。它還是外國教會在中國建立的最早的博物館之一,也是中國近代史上最早的博物館之一。在解放戰爭中,華東野戰軍根據周恩來同志的指示,將廣智院列入重點保護目標,使得廣智院在戰火中幸免于難,并一直保存至今。廣智院是一片中西結合、氣勢連貫、空間互相連接的平房建筑群。其最大的特點是將中國傳統的建筑藝術與西方博物館建筑的功能融為一體,是“中學為體,西學為用”的中國博物館建筑的典范之一。廣智院的門樓坐南朝北,是中西結合的拱形大門樓。門樓頂是中國傳統山字形卷棚小瓦頂,大門則是半圓形拱門,……[詳細] |

| 即墨城的古建筑,論“古”當數即墨古縣衙。它坐落在即墨市博物館內,確切地說,是博物館建在縣衙建筑群的遺址上。即墨古城位于淮河、北大河與遠西河等幾條河流環繞而成的“鰲蓋”狀地形上,即墨縣衙就建在“鰲蓋”的最高處,人稱之“鰲頭”上。由此可見,在隋開皇十六年(即公元596年)建城時,古人是很講究風水的,而且勘察地也很到位,以至使縣衙這處古建筑延存到今天。同時,也使即墨的政治中心由平度朱毛古城南移后,又演繹了1400余年的歷史。縣衙起始于秦代設立郡縣制,稱“縣治”,到明代稱“公署”,清代稱“衙署”,是分布于全國的地方行政管理機構。星轉斗移,滄海桑田,到現今能見到的比較完整的縣衙建筑群,除了河南的內鄉、葉……[詳細] |

| 圣水巖位于乳山市馮家鎮孔家村西北1000米的尼姑頂東坡。這里山水幽深,林木茂美,巖壁下有一天然石洞,洞內流水常年不斷,水質清純,因名圣水巖。據現存于該處的“玉虛觀碑”記載,金大定年間(1161~1189),全真道七真人之一的王玉陽在這里搭建茅屋-道行,承安二年(1197),牒敕賜額曰“玉虛觀”易庵為觀,陸續修了一些道院建筑。崇慶二年(1213),牒敕賜額曰“玉真觀”(即萬壽宮)。貞祐二年(1214),立玉虛觀碑。舊時玉虛觀殿閣一片,前有石坊,門有石獅。有老祖殿、三官殿、三清殿、玉皇閣、萬壽宮、三義殿、靈官殿,大門過道兩側還有巨大的把門將軍塑像,大小碑碣不知其數。1942年開始,圣水巖玉虛觀遭到……[詳細] |

| 李家疃明清建筑群AAA  李家疃村位于淄博市周村區王村鎮東南3公里處,與濟南市的章丘市接壤。村莊地勢平坦,309國道從村北穿過。十九世紀初葉,李家疃村有很多人到南方做綢緞、布匹生意,買賣興隆,財源享通,所賺銀兩大多用于買土地、建房屋。當時最豪華的建筑是9座不同形式的庭院,建在村莊的中軸線上,南北貫通,九門相沖,房屋寬敞高大,造型美觀。建筑所用木料考究,房頂用精致瓦和獸形瓦裝飾。其中還建造了5座兩層樓房(現存3座),挺拔高聳,巍峨壯觀。此外,還有民用建筑土制青板瓦房約200多間。村南村北各建造花園一處,南花園名“南寺”,北花園名“懷隱園”。花園布局合理,別具匠心。園內有假山池沼、奇花異石,所用材料大多由江南購運。村莊初興……[詳細] |

| 據考證,目前分布在全國已知的文廟中,除山東曲阜孔廟、江西萍鄉文廟、南京六合文廟、蘇州文廟外,始建年代都晚于濟南府學文廟,加之其巨大的規模和影響力,可見濟南府學文廟在全國地位之重要。自2005年9月10日正式開工,歷經5年精心維修的濟南府學文廟已于2010年09月28日全面竣工。濟南府學文廟坐落于濟南市歷下區明湖路248號,北臨大明湖,臨近芙蓉街等老城街巷。濟南府學文廟創建于宋熙寧(公元1068-1077年)年間,元末傾塌,明洪武二年(公元1369年)重建。到了清代,也多次對文廟進行修整,但基本保持了明朝文廟的規模和建筑布局。據史料記載,濟南府學文廟原為一組龐大的建筑群,總長247米,寬64~6……[詳細] |

| 琉璃寺烈士陵園位于高唐縣琉璃寺鎮徐廟村東部。因建在徐廟村,也稱徐廟烈士陵園。1939年3月初,中共魯西區黨委和八路軍129師先遣縱隊根據中共中央北方局和129師關于開辟泰西山區抗日根據地的指示,決定以黃河南岸的大峰山為依托,南向平原,開辟運河以東平原抗日根據地。1939年3月4日,先遣縱隊司令部機關和中共魯西區黨委機關,由冠縣東南莊出發,經堂邑北部,到高唐縣琉璃寺、許樓(時均屬茌平縣)等地與津浦支隊、青年縱隊第3團會合。5日黎明,先遣縱隊和魯西區黨委機關準時到達指定地點。魯西區黨委、先縱機關、先縱第2團一部及青縱3團第1營駐琉璃寺村,津浦支隊駐距琉璃寺東北5公里的陳營和吳營,先縱2團一部駐琉璃……[詳細] |

| 在微山湖北部的東岸,綠樹掩映的仲淺村中聳立著一座巋然古樸的廟宇,這就是為孔子的得意門生仲子路修建的仲子廟。仲子,名由,字子路(公元前542—480年),春秋末年魯國卞(山東泗水縣泉林)人。仲子有兼人之資,尚剛好勇,聞過則喜。微山仲廟,始建于唐開元七年(公元719年)。據《仲里志》記載:當時賀知章為任城(今山東濟寧市中區)令①。見到仲子的第三十六代主鬯孫仲文,詢其家世,知其為先賢后裔,然流落鄉野,下同編氓,深表慨嘆,于是在當時的橫坊村(今仲家淺)為之建廟,并撥給一定數量的祭田,令仲文主祀事,此即為微山仲廟之始。該廟坐落于今微山縣魯橋鎮仲淺村,京杭運河西岸,占地20畝,座西向東,前后五進院落。有牌……[詳細] |

| 在姜山鎮前保駕山村,坐落著一幢青磚小瓦、古樸典雅的傳統民居建筑,這就是膠東農村第一個黨支部——中共前保駕山村支部委員會舊址所在地。1927年,蔣介石、汪精衛相繼背叛革命后,黨的組織和活動被迫轉入地下。在這種形勢下,中共中央召開了八七會議,確定了土地革命和武裝反抗國民黨-統治的總方針,會后派出許多干部到各地指導工作和傳達八七會議決議。根據黨中央指示,在上海暨南大學上學的萊陽籍共產黨員李伯顏于1927年11月30日啟程返回山東。李伯顏,原名李樹信,山東萊陽(現萊西)東雙山村人,1905年出生,1925年考入上海暨南大學,攻讀政治經濟學。當時的上海工人運動非常活躍,李伯顏受到革命氣氛影響,參加了進步……[詳細] |

| 常道觀位于章丘區埠村街道辦事處東鵝莊村內,保護范圍:自道觀四面墻基為起點,向東、西、南、北各至10米處。建設控制地帶:以保護范圍為界,四周各向外擴張4米。正殿為院內現存唯一的建筑,坐北向南。平面呈長方形,面闊3間,通面闊12.46米,進深3間,通進深7.28米,建筑面積90.78平方米,建筑檐高4.01米,總高8.90米。廡殿頂,布瓦筒板瓦屋面,沿檐口和屋脊安置綠色琉璃堿邊,前坡屋面中心為綠琉璃聚錦作法,菱形圖案。各屋脊均為黃綠琉璃浮雕雕花脊,正脊表面雕行龍與寶相花紋飾,行龍頭小、上唇外翻、身軀長、細腿、細爪、細尾、鱗片紋,體態輕盈,初具“明龍”的形態,兩端施正吻,尾部有向上向外卷曲的趨勢,處……[詳細] |

| 普照寺是古嶧縣佛教名剎,也是山東省棗莊市至今尚存的為數不多的宗教古建筑之一。位于棗莊市區西北約20公里,屬于西集鎮。據《嶧縣志·祠祀》卷載:“(嶧縣)城西六十里有普照寺,舊名普照禪院。”寺廟位于山亭區西集鎮西集村西,在古龍河(即今西集龍河)之陽,背負遠山,左右為西集、姜莊村翼護,堪為形勝之地。普照寺建于隋代,金大定年間擴建重修,至明萬歷年間達到最大規模,占地百余畝。寺院坐北朝南,龍河繞寺而過。寺門建在南邊近河沿處,門外龍河碧波蕩漾,兩岸芳草萋萋,風景頗美。普照寺當年有檐門三間,四大天王守護兩側,院內五間大殿雄渾壯觀,檐廊下四根雕刻著盤龍的石柱非常精美。殿內觀世音佛像泰然安坐,十八羅漢姿態各異。……[詳細] |

| 千佛塔位于平原城北2公里、三唐鄉崔家廟村東,毗鄰京滬鐵路與101省道,俗稱崔家塔。始建于清康熙八年(公元1669年),距今已有300多年的歷史。2005年被德州市人民政府定為“市級文物保護單位”。千佛塔青磚結構,四面有窗,塔門朝南,門額鑲嵌石刻“千佛塔”,塔高七層、26米,據說取佛教七級浮屠之意,塔身自下而上層層收縮,塔內逐層均有階梯,游人可拾階而上,觀賞田園景色。在建塔同時,重修了彌勒庵(俗稱崔家廟)。舊縣志有《新建彌勒庵并千佛塔碑記》。民國十年(公元1921年)至建國初,廟宇改為村立小學。現廟宇已無存,千佛塔仍在。千佛塔雖歷經幾百年風雨蒼桑,但結構依然堅固,雋秀挺拔。……[詳細] |

| 滕州張氏祠堂位于滕州市大塢鎮大塢村。年代為。2006年12月7日,滕州張氏祠堂被山東省人民政府公布為山東省第三批省級文物保護單位。據《古滕張氏族譜》記載,張氏祠堂始建于清朝康熙年間,乾隆十三年(1748年)竣工。坐北朝南,總占地面積1440平方米。張氏堂祠建筑規模宏大,結構嚴謹,內外院落,既珠聯璧合,又獨立成章,是北方典型的四合院封閉式建筑風格。以正門、正廳為中心的南北軸線上,前后為兩進院落。大門外兩側為大方磚砌八字墻,一對石獅拱衛。內院由方磚鋪地,東西兩廳各三間,為卷棚屋蓋,后有高大雄偉的堂廳,廳堂房屋均為硬山起脊,灰色小瓦覆頂。堂廳是主廳,張氏祖先的牌位按支系和輩分分別擺放在堂廳和東西廳內……[詳細] |

| 魯南革命烈士陵園始建于1944年,占地面積約1000余畝,建筑面積約3000平方米,悼念廣場約2600平方米,綠化面積約66萬平方米,陵園內建有紀念碑、紀念亭、烈士碑廊、悼念廣場、烈士墓和魯南革命歷史紀念館等紀念設施。魯南革命烈士陵園分山上、山下兩個部分,山上建有趙镈烈士墓、趙镈烈士紀念碑、“蒼山暴-動”烈士紀念碑、“銀廠慘案”紀念碑、蒼山暴-動司令郭云舫烈士墓、山東軍區八師政治部主任曾明桃烈士墓、北海艦隊政委丁秋生骨灰安放處等,山下陵園內安葬著蘇北、魯南、淮海等歷次戰役中犧牲的3791位烈士的遺骨。魯南革命烈士陵園現為省級重點烈士紀念建筑物保護單位、全省保密教育基地、山東省國防教育基地、臨沂……[詳細] |