潮州市省級文物保護單位介紹

廣東省 潮安區 湘橋區 饒平縣 潮州市文物古跡 潮州市紅色旅游 潮州市名人故居 潮州市十大祠堂 4A景區 潮州市十大景點 潮州市十大免費景點 全部 潮州市特產 潮州市美食 潮州市地名網 潮州市名人 [移動版]

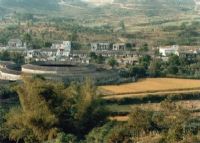

| 饒平土樓道韻樓位于饒平縣三饒鎮南聯村,始建于明萬歷15年(1587年),該樓呈八卦形,三進三環圍共構成“八卦”的爻畫,座南朝北,面積1萬平方米,-周長328米,直徑101米、墻高11.6米,三層半,皆以黃泥土夯成,中間設有廣場,全樓有正房56間,角房16間,水井32口,樓外周設有槍眼、炮眼,樓門頂還沒有注水暗涵,很有特色。該樓雖在公社化時期小部分受到破壞,但目前保存較為完好,是饒平縣境內655幢土樓寨中年代久遠、規模宏大,風格獨特的一處。潤豐樓饒平縣境內土樓寨總數達655幢之多,潤豐樓是其中較具……[詳細] |

| 潮州古城現存的東城墻上的一座具有600多年歷史的城樓,宮殿式三層歇山頂。可登城樓頂觀韓江水、湘子橋。廣濟門城樓座落在湘子橋西端,是潮州城的主要標志。廣濟門城樓修繕按照宮殿式三層歇山頂設計,恢復明代石木結構,保留東門樓原有防守、防洪和觀景的功能。建筑總高度為24.43米,比原城樓約高出2.4米。二樓的原水泥承重柱恢復為石柱,三、四樓仍用木柱,取消原水泥結構;梁架、門窗、欄桿、瓦脊等均恢復明代形式,拆卸構件經甄別后盡量利用,以保存更多歷史痕跡;瓦面、墻體、地面、石質、臺階等表露部分不直接使用水泥;修……[詳細] |

| 海陽縣儒學宮,俗稱學宮,在潮州城昌黎路西端。據清乾隆《潮州府志》載:縣儒學宮“舊在府治西偏附郡學右”。至宋紹興年間(1100年)縣令陳坦遷到錦坊(即今址)。此后歷代屢有增修,使海陽縣學宮成為一座規模宏大、保存較完整的古建筑群。但由于歷史的變遷,學宮現有面積僅存4000平方米,主要建筑物為欞星門、伴池、兩廡廂房、大成門及大成殿。大成殿是海陽縣學宮主要的建筑,至今仍較好地保留了明代的建筑風俗,重檐歇山頂,西闊五間,進深四間,金箱斗底槽柱網布置。潮州市博物館現設在縣儒學宮內,游覽學宮除欣賞別具一格的建……[詳細] |

| 劉嵩家族墓包括劉嵩墓、劉允墓、劉昉墓、劉景墓,具有較高的歷史價值。2015年12月公布為廣東省文物保護單位。劉嵩墓位于潮州市湘橋區橋東街道下津村桃坑向西祠后,坐東朝西,面寬10米,占地面積78平方米。始建于唐,歷經重修。現墓面形態為弧形靠背三折擺手,矩形抹角墓碑,碑文為“唐大理寺卿清海軍節度使劉公墓康熙辛亥年重修”。劉嵩,原籍山西大梁河東,潮州桃坑劉氏開基祖劉穎之父,唐昭宗時任大理寺卿、清海軍節度使。因后梁貞明三年(917年)南海王“劉䶮之變”而遇害。劉允墓、劉昉墓位于潮州市湘橋區……[詳細] |

| 潮州八景之龍湫寶塔龍湫寶塔是潮州八景之一。原指潮州城北面韓江河面的小洲上,建于宋代的石塔。塔下有蔥郁繁茂的樹林,有雅致幽靜的寺院,與四周的景物相輝映,構成一幅美妙綺麗的風景。初時名為“塔院維舟”,以游艇常喜系纜于此命名。又因塔邊有“龍求湫泉”,因之又名“龍湫寶塔”。可惜寶塔于清代已經倒塌,寺院也荒蕪,殘存的塔基后來也被洪水沖走去。現在,代替此景是韓江東岸邊一座古色古香的“鳳凰塔”的風光。鳳凰塔位于潮州市區東南約2公里的涸溪村,臨韓江東溪、北溪分叉之東南岸上,聳立著一座七層八面磚石結構的古塔,此塔……[詳細] |

| 龍湖寨建筑群(含許氏宗祠、林氏宗祠、婆祠、是荷公祠、儒林第、院巷許厝、福茂內、方伯第)龍湖古寨地處韓江中下游西岸,就在公路邊,至今已有1000多年歷史,現在仍保存著100多座古建筑,寨內庭院深深,千年老榕樹盤龍錯節隨處可見。走進龍湖寨門,街巷井然有序,祠第無數,庭院深深,而千年老榕樹盤龍錯節隨處可見。古寨內巷陌縱橫名宅巨祠無數......古寨的結構很講究,是先人按照九宮八卦修建的,寨中央直街由于形似“龍脊”,加上該寨四周韓江水、池塘湖水環繞,因而稱“龍湖”,直街東面有三條街,西門有六條巷,形成了……[詳細] |

| 北宋—現代潮州葫蘆山摩崖石刻位于潮州市葫蘆山。葫蘆山舊稱艮山,因山下有西湖,故又稱湖山或西湖山,葫蘆山既是風景秀麗的旅游勝地,又是摩崖石刻薈萃之所。山多巉巖怪石,或拔地而起,或崢嶸突兀,或懸崖削壁,或傍水臨波,為墨客騷人留題勒石的好去處。可謂逢巖必刻,無石不銘。自宋以來,歷朝累積,蔚為大觀,雖歷經劫難,至今仍保存138題,其中宋刻16題,元刻1題,明刻24題,清刻28題,近現代18題,年代不詳48題。這些石刻的內容,有贊美湖山的、有抒-懷的、有記述游蹤的,還有重要記事、科舉題名以及官衙文告等。……[詳細] |

| 三饒城隍廟位于三饒鎮中華路,是饒平最大的城隍廟。城隍作為中國民族宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一,大多由有功于地方民眾的名臣英雄充當,是中國民間和道教信奉守護城池之神。三饒城隍廟規模之大,可以用俗語“饒平城隍大過府”來形容。朱元璋為了加強神權的統治,各級官員赴任時都要向城隍宣誓就職。城隍廟規模不小于府縣衙門。城隍廟宇之大、品級和某些建筑規格之高,都為潮汕地區古建筑所罕見的。反映了中國古代勞動人民的聰明智慧和高超的建筑技藝。饒平縣城明成化十三年(1477),兩廣都御史朱英奉朝廷之命,析海陽縣之元歌……[詳細] |

| 紫來樓位于樟溪鎮烏溪村,始建于明末,擴建于清初。明嘉靖年間,鐘氏祖先從福建丁洋搬遷至此,創鄉定居。至明末,為保族人安居樂業,以免受兵亂、盜賊之苦,建造了“紫來樓”。后來隨著宗族的不斷壯大,便在清初擴建外圍,名曰“拱賜”,形成二圍土樓。紫來樓是二環圍土樓,樓二層,高6.8米,土樓大門向東,面積2348平方米,直徑57.4米。共有房屋五十四間(內圍十八間,外圍三十六間,首層為居室,二層為儲備糧草之用),二圍二大門,樓內中心處辟有廣場,場中心有一直徑2米的八卦圖,水井三口(內圍一口,外圍二口),樓內外……[詳細] |

| 大城所是一座明朝洪武年間建成用于抵御倭寇的古城,已有607年歷史,至今東西南北四個城門保存完好,城內現有居民7000多人,仍保留著純樸的民風。所城號稱粵東第一城,是廣東境內四個明朝建成的古城之中保存較為完整的古城。古哨大所城古稱大城所、大埕所。在饒平縣所城鎮小金山南側。明洪武初年,朝廷于全國沿海設衛所防御倭寇,因衛所設于大埕,后簡稱所城。明洪武二十七年(1394年)由百戶侯顧實創建,呈方形,條石砌筑,城垣高二丈七尺,周圍六百四十三丈,四周挖護城池,池加城之數五十三丈。分東西南北四城門,城門上筑重……[詳細] |

| 丁允元墓,位于潮安縣磷溪鎮英山鄉鳳地。該墓方向座西北向西南。明代曾重修。碑高155厘米,寬153厘米,碑中行刻“宋祖考朝奉大夫知潮州事丁公妣縣君念田黃氏墓”。該墓于明崇禎五年重修,公元一九八一年丁氏旅泰華僑捐資再次重修,現墓地兩側均繪壁畫并配詩,記載丁允元治潮功績。第一幅畫為“湘橋彰德”,詩曰:“湘橋載譽傳千古,費煞太卿一片心。世界石梁新式樣,斯稱首創眾同欽”。第二幅畫為“韓祠從祀”,詩曰:“韓伯丁公兩太守,安瀾興學并功高。一祠永祀彰盛德,萬古馨香薦禮牢”。丁允元,字叔中,南京常州人,官居太常寺……[詳細] |

| 廣東抗日第一仗指揮中心舊址位于饒平縣海山鎮隆北村中部劉氏家廟。為義勇軍抗戰指揮部舊址。1938年6月,日寇侵占南澳島,妄圖把島作為進犯潮汕和廣東的跳板。在共產黨抗日民族統一政策的連接推動和民眾的支持下,國民黨157師940團第一營,澄、饒、澳民眾抗日自衛團共300多人,統稱“義勇軍”,以海山為-基地,在“劉氏家廟”設立指揮中心,抗擊日軍,狠狠打擊了日寇的囂張氣焰。該祠堂始建于明代,清代續建,為隆北村劉氏祠堂。坐南向北,二進二廊格局,道進開三山門。通面闊20米,進深28米,面積約560平方米。硬山……[詳細] |

| 孫默齋墓,俗稱三女貴墓,在潮安縣沙溪鎮沙一村眠龍山,墓向東北,有碑亭,拜亭,均為花崗巖巨石筑成,碑亭四柱落地,上蓋由幾塊巨石組成,碑文鐫刻在亭后壁正中,為“明考將仕郎默齊孫公,妣耋壽孺人慈烈林氏墓”。碑亭前約10米處是龐大巍峨的拜亭,結構為三開間,縱深約三米許,寬約10米,八石柱托石楹,柱高4米多。屋頂全部由花崗巖石板蓋成。每片石板大達3、4平方米。孫默齋墓俗稱“三女貴”墓。相傳孫默齋膝下無男,生得三女,但卻招了三個顯貴的女婿:大女婿是兵部尚書翁萬達;二女婿是工部侍郎陳一松;三女婿是狀元林大欽……[詳細] |

| 王氏大宗祠俗稱“老虎祠”,在潮安縣庵埠鎮仙溪管理區,座西南向東北。這座祠堂始建于明代,清康熙30年重建,歷1831、1930、1981年重修,現保持清代中后期的建筑格局和裝飾。王氏大宗祠二進一拜亭,寬30.61米,深34.25米,左右配火巷。祠前場地寬敞,有麒麟照壁與祠門相對。這個祠堂的建筑和裝飾比較講究,門前的石雕構圖層次分明,美觀大方,屋頂的平脊和斜脊都裝飾嵌瓷塑,以古代戲曲為題材。屋檐的嵌瓷塑人物凌空飛出,栩栩如生。祠后進梁架結構和油飾精美,拜亭單檐四垂,工藝考究。亭內有“榜眼秋臺”牌匾,……[詳細] |

| 黃岡丁未革命紀念亭是位于饒平縣黃岡鎮楚巷居委會中山公園內的景點。建于1934年,1987年重修,是黃岡各界人士為紀念孫中山領導的丁未革命(1907),緬懷先烈志士而建。坐西向東,戲臺式形制,前臺后房。面闊12米,進深10米,面積約120平方米。鋼筋混凝土結構。臺中間壁面嵌著石碑二通,右為民國23年碑,由6塊組成,分別鐫刻343位丁未革命犧牲的壯士英名和紀事文;左為1987年重建碑記。紀念亭正面上方為“黃岡丁未革命紀念亭”,具有重大革命歷史價值。1981年7月被饒平縣人民政府公布為第一批縣級文物保……[詳細] |