三明市省級文物保護單位介紹

福建省 清流縣 大田縣 寧化縣 泰寧縣 建寧縣 永安市 三元區 將樂縣 尤溪縣 明溪縣 沙縣區 三明市文物古跡 三明市紅色旅游 三明市名人故居 三明市博物館 三明市十大祠堂 4A景區 三明市十大景點 全部 三明市特產 三明市美食 三明市地名網 三明市名人 [移動版]

中國工農紅軍第九軍團駐扎地暨三民鄉蘇維埃政府舊址光裕堂位于大田縣建設鎮建設村,年代為1934年。簡介:建于1926年,坐東朝西,土木結構,穿斗式木構架,懸山頂,一進帶兩耳房兩護厝建筑,建筑面積375平方米。1934年,中國工農紅軍第九軍團2000多名戰員進駐三民鄉開展革命活動。在此期間,紅九軍團指揮部設在光裕堂,軍團長羅炳輝、政委蔡樹藩、參謀長郭天明、政治部主任黃火青等領導人在此居住、辦公、指揮戰斗。軍團長羅炳輝親自主持召開群眾大會,號召農民群眾起來暴-動-鬧革命,打土豪,分田地,組織農民協會、赤衛隊,擴大蘇維埃區域。在紅九軍團幫助下,成立了三民鄉蘇維埃政府,林英火任鄉蘇維埃政府主席,當時的鄉蘇維埃政府就設立在光裕堂。現建筑內還留存有紅軍戰士駐扎期間所寫的宣傳標語“紅軍是工人農民自己的武裝!……[詳細]

22、永安文廟

永安文廟,始建于明景泰六年(1455),清代以前的四百多年間,始終是祭拜孔子的圣殿,也是全縣唯一的官辦儒學。民國初期,永安縣第一座新式國民教育學校誕生在這里。抗戰期間,省政府辦公廳、省立永安師范相繼在此落戶。建國以后至二十世紀七十年代初,文廟一直是永安專署、永安縣人民政府所在地。據永安縣志記載,文廟建成后,從明成化八年(1472)至清康熙五十八年(1719)間,有過7次重修記錄。有著550年歷史的永安文廟(大成殿),歷經滄桑,保留至今,是我市城區唯一見證了永安合個歷史發展過程的明代建筑。為滿足永安市民的愿望,2004年永安市人民政府決定,對有著550年歷史、280多年來未曾重修的永安文廟進行第八次重修。重修建設工程依照舊制,由一殿(大成殿)、一池(泮月池),兩門(大成門、戟門)、兩廡(東、西……[詳細]

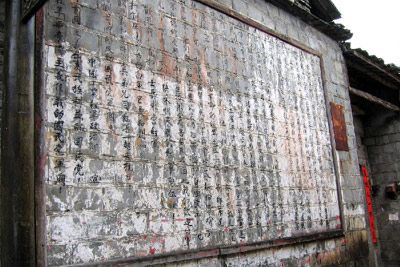

23、嶺上街紅軍標語墻

紅軍標語墻舊址位于泰寧縣杉城鎮紅衛行政村嶺上街兩側民居墻體。1933年8月至1934年2月,紅一方面軍司令部總部移至嶺上街陳家大院內期間,紅軍總政治部和紅軍積極開展宣傳活動,用黨和紅軍的政策動搖、瓦解敵軍,用墨汁在沿街墻壁上 書--寫布告、標語。紅軍在嶺上街兩側民居墻體上 書--寫“紅軍萬歲”、“打倒--的國民黨”、“打倒帝國主義”等大幅標語,以及“告劉和鼎部下士兵及下級官長書”巨幅文告。巨幅文告為《告劉和鼎部下士兵及下級官長書》,高2.6米,寬4.2米,面積約13平方米,計665個字,字體為楷書,是原中央蘇區現存的文字遺跡中單幅面積最大、保存最完好的。《告劉和鼎部下士兵及下級官長書》深刻揭露了國民黨-派的丑惡面目,號召劉和鼎部下官兵認清形勢,棄暗投明,走到紅軍隊伍中來,共同抗日。紅軍標語墻……[詳細]

24、清流朱德舊居豫章公廟

朱德舊居豫章公廟位于清流縣里田鄉里田村。1930年1月,古田會議勝利召開之后不久,為打破國民黨軍對閩西蘇區的第二次“三省會剿”,毛澤東和朱德率領紅4軍從閩西古田出發,分路途經連城、清流、歸化、寧化等縣。其中,朱德于1月9日率紅4軍第1、第3、第4縱隊由連城北團進入清流的李家寮,翻越鰲峰山后,經嶂下、留坑、江坊、長校等地抵達里田,當夜宿營于里田村。朱德就住在豫章公廟內。這天晚上,朱德還在廟里主持召開了軍事會議,研究制定奇襲妄圖憑險阻止紅軍前進的鍋蒙山守敵方案。翌日凌晨,趁天色未明之際,朱德指揮紅軍將士按既定方案向鍋蒙山守敵馬鴻興部發起猛攻,經數小時激戰,紅軍取得戰斗勝利,共殲敵600余人,并繳獲大量-支彈藥。戰后,紅軍馬不停蹄地向寧化挺進,并一鼓作氣攻占了寧化縣城。朱德舊居豫章公廟始建于宋仁宗……[詳細]

工農紅軍西際物資轉運站舊址位于三明市三元區莘口鎮西際村,年代為1933年。簡介:原為余氏祠堂,始建于明洪武年間(1368-1398),清乾隆重修,坐北向南,平面略呈長方形,占地面積1400平方米,建筑面積1000平方米。由前坪、前堂、天井、正堂、邊廂、回廊和后軒組成,正堂面闊七間,進深七柱,明間抬梁、次間穿斗式木構架,懸山頂。自1933年起,在福建軍區獨立第7團、第9團的帶動下,中共三元區西際村支部和農會的黨員干部群眾從大田、永安、泉州等處零散購買食鹽等物資,存在余氏祠堂內,達到一定數量后,通過柳城村溪口渡口,沿西際—竹洲—樓源—忠山—星橋—明溪線路,轉運到明溪、清流、寧化、瑞金等中央蘇區,余氏祠堂逐漸成為紅軍西際物資采購站。為護送物資,西際還成立了赤衛隊。2018年,工農紅軍西際物資轉運站……[詳細]

26、葉炎煌故居——聯芳堂

葉炎煌故居——聯芳堂位于大田縣華興鄉京口村,年代為清至民國。簡介:始建于清嘉慶年間(1796-1820),坐南朝北,土木結構,懸山頂,占地面積為684平方米,建筑面積為500平方米。由北至南依次為門庭、內雨坪、下堂、天井、正堂及兩側護厝。葉炎煌1909年11月,出生于聯芳堂,1919年,舉家遷到廈門。1927年加入中國共產黨,任共青團廈門市委書記,是廈門市區委機關重要工作人員。1929年初,受中共廈門區委委派,葉炎煌返回家鄉開展建黨工作,并迅速發展了三名黨員,成立了中共大田特支。1934年8月,廈門中心市委機關遭國民黨破壞,葉炎煌因身份暴露被捕,同年十月在福州保安處被國民黨殺害,犧牲時年僅26歲。保護范圍:東至墻體外20米,南至墻體外20米,西至墻體外20米,北至圍墻外10米。2018年,葉……[詳細]

鳳凰山紅軍長征出發地舊址群位于寧化縣淮土鄉上街鎮鳳山村,年代為1934年。簡介:由紅軍街(鳳山村24-30號、31-33號、23、34、39、3、17號等7處古民居)和五通廟、王宅、紅軍井、紅軍看病所等四處建筑構成。1931年至1934年期間,紅十二軍、紅三軍團第四師等多支部隊駐扎在鳳凰山今鳳山村等地,不少紅軍傷病員在紅軍看病所療傷。鳳凰山紅軍街,明末清初始建,沿街兩側現存59棟土木結構傳統建筑,建筑臨街一面均設有店鋪、作坊等,街面以卵石鋪設,設排水溝。1929年毛澤東、朱德同志率領紅四軍從江西入寧化,路經鳳凰山并在此處安營扎寨。1934年中央紅三軍團第四師及駐寧化各部隊1.4萬多紅軍在此集結待命,10月初踏上兩萬五千里長征。保護范圍:各單體建筑四周各向外延伸20米。2018年,鳳凰山紅軍長……[詳細]

28、石碧紅軍獨立第七師舊址群

石碧紅軍獨立第七師舊址群位于寧化縣石壁鎮石碧村,年代為1932年。簡介:由張氏家廟(下祠)、三圣廟、維藩橋與玉屏德潤亭組成。1929年,石碧村建立黨小組,村民紛紛入農會、鬧暴-動-、建政權、當紅軍、支前線、打土豪、分田地,積極投身革命。1932年8月,紅軍獨立第七師成立,第二年在石碧村張氏宗祠設立紅軍獨立第七師野戰醫院,得到當地村民的大力支持。保護范圍:張氏家廟(下祠):東至32米外水塘,南至山墻滴水外10 米,西至圍墻滴水外10 米,北至輔房滴水外10 米。三圣廟:東南至32米外水塘,西南至張氏家廟(下祠)矮圍墻外10 米,西北至后屋滴水外10 米,東北至磚混建筑墻基外10 米。維藩橋與玉屏德潤亭:建筑滴水向外延20米。2018年,石碧紅軍獨立第七師舊址群被福建省人民政府公布為第九批省級文……[詳細]

29、羅炳輝舊居

羅炳輝舊居羅氏家廟位于清流縣里田鄉里田村。1930年6月至1931年1月間,羅炳輝曾多次率領紅12軍進入清流里田、田口、長校一帶活動,并先后幫助建立起荷坑、下謝、長校、江坊、黃石坑等鄉蘇維埃政權和里田區蘇維埃政權。在此期間,他曾多次入駐里田羅氏家廟,并在此領導開展對敵斗爭和幫助地方建黨、建政及分田分地工作。1931年2月,紅軍取得第一次反“圍剿”戰爭勝利后,羅炳輝再次率部進入寧化西南部,并分兵直入清流、歸化。在清流期間,他仍居羅氏家廟。羅炳輝舊居羅氏家廟始建于晚清時期,為單進磚木結構建筑,由上下兩廳組成,面闊3間,進深6柱,面積399.64平方米。該遺址保存較好。羅炳輝舊居于2009年11月被福建省人民政府公布為福建省文物保護單位。……[詳細]

30、南山馬氏宗祠

清流縣賴坊馬氏宗祠賴坊南山馬氏宗祠位于南山村中部偏南,是一處建于明代中期的祠堂建筑,祠中供奉福建馬氏入閩始祖馬發龍靈位。這是一座具有典型明代風格的木構建筑,由山門(又稱“風水門”)、圍墻、大坪、正堂、左右配厝等幾部份組成。正堂坐西朝東,堂門外“八”字開。面闊三間,進深五柱,抬梁穿斗式互混結構,除應有的梁架結構外,沒有多余的裝飾件,整體風格素樸。正堂中心間設神龕,龕中供奉南山馬氏入閩始祖馬發龍。馬發龍不僅是南山馬姓始祖,也是整個閩西地區客家馬姓入閩始祖。據考證,現臺灣地區領導人-先生,就是馬發龍一脈第三十二世裔孫。-的先祖在南山-了五代,后輾轉遷往湖南衡陽。當前,馬氏宗祠已經被福建省人民政府批準為第七批省級重點文物保護單位,其保護和維修及日常維護工作登上了新的臺階。……[詳細]

31、楊時墓

楊時墓位于將樂縣城南郊的烏石山麓。楊時墓為省級文物保護單位。宋代著名哲學家楊時,史稱“南渡大師”,是中國哲學史上最有影響的歷史人物之一。由于世居將樂縣龜山下,所以自號龜山,官至龍圖閣直學士。元豐四年(29歲)至河南穎昌拜見程顥、程頤,以師禮事,皈依程門,留下了“程門立雪”的佳話,成了后人尊師重教的典范。他卒于宋高宗紹興五年(公元1135年),葬于將樂縣水南烏石山麓。1986年政府對這一古跡進行了修葺,墓前建牌樓一座,古雅雄偉,樓前匾題“倡道東南”,后匾程氏正宗”。墓地面南背北,寬3米,進深3.5米,入口處立兩尊石獅,墓碑刻有“宋龜山文靖楊先生神墓”字樣,為明成化六年(1470年)巡按御史滕昭師所書。楊時墓已成為將樂縣旅游景點之一,到此瞻仰的旅游者絡繹不絕。

福建三明市……[詳細]

32、萬壽巖遺址

萬壽巖遺址位于三明市三元區巖前鎮巖前村西北約500米處,是中國南方典型的洞穴類型舊石器時代遺址。1999年9月至2004年,共進行了三次考古發掘,在船帆洞內發現的4萬年前的人工石鋪地面和排水溝槽等重要遺跡,為國內首次發現、世界罕見。該遺址的發現,把福建有人類活動的歷史上溯了18.5萬年,特別是對閩臺文化淵源研究意義重大。三明市萬壽巖遺址博物館是福建省唯一一處舊石器時代遺址博物館,占地面積5600平方米,建筑面積2500平方米,2006年11月開館并對外開放。2014年進行改版提升,同年10月重新對外開放。萬壽巖遺址是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所科研科普基地、福建省科普教育基地、省愛國主義教育基地,2017年被國家文物局公布為第三批國家考古遺址公園。……[詳細]

33、筍幫公棧

筍幫公棧,亦稱筍幫公業,位于永安貢川鎮勝利巷43號,是我國迄今為止最早的筍業同業公會舊址。筍幫公棧建于清順治三年(1646年),占地97.15平方米,座南朝北,硬山頂,整幢建筑由門廳、大廳、東西廊及廚房等組成。門廳面闊三間,進深一間,次間后檐與東西廊相連,東側防火墻磚燒制有筍幫公業的印記,以示房界,門額上陰刻筍幫公棧四個大字,門廳上方懸掛清乾隆年間所立的正直無私牌匾。大廳面闊三間,進深二間,地面均用青色方磚斜鋪。正中鑲有一塊40×65公分見寬的石塊,稱為公平石。當年這里筍商云集,收購筍干,簽訂合同,商討價格等均在公棧內進行。2003年被永安市人民政府公布為市級文物保護單位。……[詳細]

34、舒曹紅軍橋

紅軍橋位于清流縣林畬鄉舒曹村背蕪自然村與子竹坪自然村交界處。1931年冬,在林畬駐防的紅軍獨立第7師1團1部在完成任務從歸化方向返回駐地途經該橋時,不料遭遇-民團伏擊。由于事發突然,激戰中,10余名紅軍指戰員血染石橋,英勇犧牲。為了緬懷烈士英靈,當地村民就將此橋命名為紅軍橋,以志紀念。紅軍橋是一座始建于明末清初的單孔石拱橋,紅軍橋長15米,面寬4米,橋面距水面高約3.4米。解放以前,這里是清流至歸化(今明溪縣)、三元方向的必經之路,前方不足1公里的豁口處就是鎮守四縣的交通樞紐──五通凹,有官道可分別通往清流林畬、永安安砂、歸化城關、蓋洋和寧化泉上五個方向。紅軍橋于2009年11月被福建省人民政府公布為福建省文物保護單位。……[詳細]

35、中共閩中工委舊址西河祠

中共閩中工委舊址西河祠位于大田縣武陵鄉桃溪村,年代為1942年。簡介:始建于南宋,清初期重建,清光緒年間(1875-1908)為欽點御前侍衛探花及第林宜春的舊居,后為林姓祠堂,坐北朝南,土木結構,建筑面積596平方米,占地面積812平方米,由半月池、小道、圍墻、內雨坪、下堂、天井、正堂、后花臺及兩側廂房等組成。1942年2月,根據省委指示,中共大田地方組織在大田武陵西河祠召開會議。西河祠是中共閩中工委成立地點和主要活動地點,多次在此舉行重要會議,領導并開展革命活動。保護范圍:東至墻體外10米,南至墻體外20米,西至墻體外10米,北至圍墻外10米。2018年,中共閩中工委舊址西河祠被福建省人民政府公布為第九批省級文物保護單位。……[詳細]

抗戰時期大田“第二集美學村”舊址群后池祠、磐山祠、青松堂位于大田縣均溪鎮玉田村,年代為1938—1946年。1938年5月,因抗戰爆發、廈門失陷,集美學校被迫內遷,直到1946年全部遷回廈門,前后經歷八年。后池祠、磐山祠、青松堂為抗戰時期“第二集美學村”的學校、宿舍。后池祠,始建于明,清末重建,坐西朝東,土木結構,建筑面積為556.95平方米,曾作為集美高級農林職業學校。磐山祠,始建于清乾隆三十五年(1770),一進五開間布局建筑,坐西朝東,建筑面積為293.16平方米,曾作為集美高級商業職業學校。青松堂,始建于宋,清末重建,一進五開間帶雙護厝建筑,坐南朝北,建筑面積為543.06平方米,曾作為集美高級農林職業學校。……[詳細]

37、巖前百階塚

巖前百階塚年代:元座落地點:三明市三元區巖前鎮巖前村簡介:王九三與妻陳氏合葬墓,面積近20000平方米。墓由墳面、背圍攏、天池(墓室上坪)、百級臺階坡道、享堂、堂下大埕,神道、木牌樓、樓前坪、半月池及祭掃便道、排水系統等幾部分組成。冢依宋制,磚砌數重,墳前砌階百級,俗稱“百階塚”。王九三(1228~1299),明溪、莘口、荊東、荊西、巖前王氏始祖,后裔分布三明、漳州、廣東、臺灣等地。為王審知之后,以鄉行推孝廉,后舉文林郎,任連城縣令。保護范圍:墓地周圍一重山的山脊分水線內,面積40000平方米。2009年,巖前百階塚被福建省人民政府公布為第七批省級文物保護單位。……[詳細]

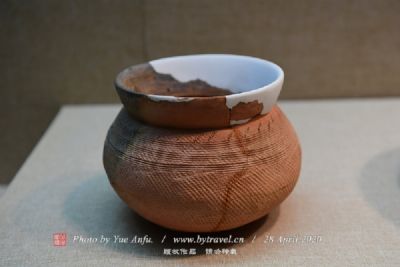

38、將樂擂茶具窯址群

將樂擂茶具窯址群位于將樂縣古鏞鎮勝利村五馬山窯址、將樂縣古鏞鎮玉華村廖厝山遺址、將樂縣古鏞鎮玉華村橫窠崠窯址、將樂縣安仁鄉武宿村良坊自然村良坊窯址,年代為五代—現代。簡介:由五馬山窯址、廖厝山窯址、橫窠崠窯址和良坊窯址等四處窯址組成,從五代北宋初、經明代、清代至現代,以燒制有擂茶的主要器具——擂缽等。其中,五馬山窯以燒制青瓷器為主兼燒陶器,廖厝山窯址、橫窠崠窯址和良坊窯址為專門燒造陶器的窯址。窯址群構建了從五代到現代的擂茶具發展的清晰鏈條。2013年,將樂擂茶具窯址群被福建省人民政府公布為第八批省級文物保護單位。保護范圍:各窯址地表陶瓷器堆積及窯爐遺跡周邊各外延40米。……[詳細]

御簾東方軍司令部舊址張氏大祖厝位于明溪縣夏陽鄉御簾村,年代為1934年。簡介:始建于明朝崇禎元年(1628),數年后因流寇焚毀,清康熙已末年(1679)重建。御簾村是土地革命時期東方--戰三明的主要集結地和第二次國內革命戰爭時期的敵后方。彭德懷、楊尚昆率領東方軍以明溪依托攻克沙縣期間,曾設司令部于御簾張氏大祖厝。1934年1月8日,彭德懷于此發布《三軍團向沙縣前進的命令》,25日晨,紅三軍團對沙縣盧興邦部發起總攻,并大獲全勝。2018年,御簾東方軍司令部舊址張氏大祖厝被福建省人民政府公布為第九批省級文物保護單位。保護范圍:東、南各向外延伸60米,西、北各向外延伸40米。……[詳細]

40、紅三軍團政治部舊址科坑厝

紅三軍團政治部舊址科坑厝位于尤溪縣梅仙鎮梅營村,年代為1934年。簡介:建于清嘉慶年間(1796-1820),兩進院落,占地面積約956.8平方米,建筑面積約1410.2平方米。1934年8月11日,中國工農紅軍九軍團羅炳輝軍團長率部從大田入尤溪街面,經七口路過此地,在科坑厝墻壁上用毛筆書寫“只有蘇維埃才能救中國”“農民起來打土豪分田地”“紅軍是工人農民自己的武裝”等標語30余幅,落款為“紅軍乙8(宣)”。保護范圍:西南至村道內道牙,東北至山體邊緣,西北至現民居檐口,東南向外延伸15米。2018年,紅三軍團政治部舊址科坑厝被福建省人民政府公布為第九批省級文物保護單位。……[詳細]