洛陽(yáng)市文物古跡介紹

河南省 洛龍區(qū) 欒川縣 偃師區(qū) 老城區(qū) 新安縣 嵩縣 孟津區(qū) 洛寧縣 伊川縣 西工區(qū) 宜陽(yáng)縣 汝陽(yáng)縣 瀍河區(qū) 澗西區(qū) 洛陽(yáng)市文物古跡 洛陽(yáng)市紅色旅游 洛陽(yáng)市名人故居 洛陽(yáng)市博物館 洛陽(yáng)市十大祠堂 4A景區(qū) 洛陽(yáng)市十大景點(diǎn) 全部 洛陽(yáng)市特產(chǎn) 洛陽(yáng)市美食 洛陽(yáng)市地名網(wǎng) 洛陽(yáng)市名人 [移動(dòng)版]

81、薛村呂氏宅院

薛村呂氏宅院位于新安縣鐵門(mén)鎮(zhèn)薛村,建筑面積2114平方米,占地面積2250平方米,坐北朝南,現(xiàn)存宅院兩處,分別為南宅和北宅。南宅和北宅均為三進(jìn)院落,硬山式建筑,建有北方典型的“走馬門(mén)樓”,高大而氣派,裝飾有寓意富貴吉祥圖案的精美磚雕和木雕構(gòu)件,建筑氣勢(shì)宏偉,總體布局完整。南宅房屋共計(jì)10座,39間。北宅房屋10座26間,迎門(mén)的“福”字照壁,字高近一米,渾厚脫俗,福字的左邊示子肥厚粗壯,上部開(kāi)叉起筆,似龍、似鳳,象鷹如劍,給人遐想,回味無(wú)窮。在北宅至今還保存有“南山北斗”古匾,為乾隆年間眾多受業(yè)學(xué)生慶祝恩師呂世恒七十大壽而立。另一為“君子偕老”古匾,為康熙年間,欽命提督河南全省學(xué)政、刑科給事中邵曾康為薛村“呂起曾及其妻”所立。新安呂氏家族自呂維祺開(kāi)始,5世7位進(jìn)士,前后持續(xù)200余年,在明清兩……[詳細(xì)]

導(dǎo)游:現(xiàn)存主要建筑有天王殿、中佛殿、懸鐘閣、藏經(jīng)閣、七祖塔等。七祖塔始建于唐開(kāi)元年間,高23米,共9層,塔的形制比較獨(dú)特,是一座方形磚塔。中佛殿建于金代,距今已有800多年,為單檐歇山式建筑。毗盧殿位于中佛殿后,重建于明成化十一年(1475年),殿內(nèi)有永樂(lè)七年周王朱肅獻(xiàn)的漢白玉釋迦牟尼佛像一座。三層懸鐘閣建于宋代,閣內(nèi)懸掛有北宋宣和七年(1125)年鑄造的鐵鐘一口,重4998公斤,造型渾厚古樸,銘文清晰。寺院周圍有元、明、清各代寺塔84座,是河南省第二處較大塔林。此外,有珍珠簾、大慈泉、玩月臺(tái)、升仙橋、翠風(fēng)亭、銀屏風(fēng)、吳公洞、望州亭等八大奇景,還有小龍門(mén)、石龍門(mén)、洗風(fēng)尾、東山仙人靴、西山一尊佛、半云巢、無(wú)心處等72小景。:位于臨汝縣東北少室山南麓風(fēng)穴山中,距洛陽(yáng)市約70公里。又名香積寺,始建……[詳細(xì)]

83、緱氏盆窯遺址

盆窯遺址位于河南省洛陽(yáng)市偃師市緱氏鎮(zhèn)盆窯村寨東南,處于馬澗河南岸的二級(jí)臺(tái)地上,地勢(shì)平坦。顧劉路從遺址東側(cè)通過(guò),一條村級(jí)公路從其中南部貫穿直達(dá)盆窯寨村。遺址平面略呈長(zhǎng)方形,東西長(zhǎng)約500米,東西長(zhǎng)約300米,總面積約15萬(wàn)平方米。文化層厚約2-3米,地面散落的遺物較少,采集的陶片主要出自馬澗河南岸上現(xiàn)代人挖墳取土翻出來(lái)的土堆之中,有泥質(zhì)紅陶、泥質(zhì)灰陶、夾砂褐陶、夾砂灰陶和磨光黑陶,紋飾有繩紋、素面,器形有杯、罐、盆、尊等。從發(fā)現(xiàn)的陶片來(lái)看,該遺址保存完整,文化內(nèi)涵豐富,涵蓋了仰韶、龍山、二里頭、商、周幾個(gè)時(shí)期的文化遺存,為研究該地區(qū)先民的生產(chǎn)生活狀況提供了重要的實(shí)物資料。盆窯遺址位于河南省洛陽(yáng)市偃師市緱氏鎮(zhèn)盆窯村寨東南,處于馬澗河南岸的二級(jí)臺(tái)地上,地勢(shì)平坦。有一條村級(jí)公路從其中南部貫穿直達(dá)盆窯……[詳細(xì)]

84、永寧寺遺址

永寧寺遺址位于漢魏洛陽(yáng)城遺址內(nèi),坐落于北魏宮城的西南側(cè),是一座以佛塔為中心的佛寺,專供皇帝﹑太后禮佛。永寧寺建于北魏孝明帝熙平元年(516年),遺址中央尚存永寧寺塔塔基。據(jù)楊炫之《洛陽(yáng)伽藍(lán)記》追述,永寧寺塔為木結(jié)構(gòu),高九層,一百里外都可看見(jiàn)。據(jù)他的描述,這座塔高四十余丈,相當(dāng)于今天136.71米左右,加上塔剎通高約為147米,是古代最偉大的佛塔。現(xiàn)尚存方形礎(chǔ)石124個(gè),分內(nèi)外5圈,排列整齊有序,皆呈正方形的網(wǎng)格式。從遺址可見(jiàn),永寧寺平面長(zhǎng)方形,南北305米,東西260米。中央為永寧寺塔,塔北有一片較大的夯土臺(tái)基遺跡,應(yīng)為正殿。楊炫之書(shū)中提到,正殿豪華絢麗,可與宮廷中的太極殿相比,兩側(cè)向南延伸,連接?xùn)|西廊檐。圍墻南壁正中是寺院的山門(mén),面闊7間,進(jìn)深2間,正對(duì)著佛塔。遺址內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量佛教泥塑殘像,……[詳細(xì)]

85、龍門(mén)石窟禹王池

進(jìn)入龍門(mén)石窟景區(qū)西山石窟,首先看到的便是禹王池。禹王池是為紀(jì)念大禹而開(kāi)鑿的,池子面積不大,池水清澈,常年保持在25度左右。小瀑布水流潺潺,池中水草豐盛,魚(yú)兒游弋。地址:洛陽(yáng)市洛龍區(qū)龍門(mén)石窟景區(qū)內(nèi),西山石窟入口處類型:池塘游玩時(shí)間: 建議5-10分鐘開(kāi)放時(shí)間:(一)2月1日-3月31日:8:00-17:00,閉館18:00;(二)4月1日-10月7日:8:00-17:30,閉館18:30;(三)10月8日-10月31日:8:00-17:00,閉館18:00;(四)11月1日-1月31日:8:00-16:00,閉館17:00。(五)夜游開(kāi)放時(shí)間(西山石窟、香山寺):4月8日-5月10日期間每天開(kāi)放。5月11日-10月11日期間,每周的周五、周六開(kāi)放(十一黃金周期間每天開(kāi)放;如遇雨天,暫停開(kāi)放):……[詳細(xì)]

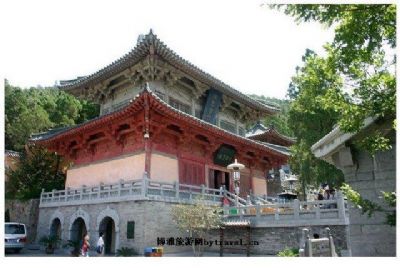

86、洛寧香山寺

洛寧香山寺位于洛陽(yáng)市120公里,在洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)羅嶺村,在山之半腰,群山環(huán)抱,環(huán)境幽雅。2008年被確定為河南省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。傳說(shuō)洛寧香山寺建于東漢永平十年公元67年,早于洛陽(yáng)白馬寺(一說(shuō)建于東漢永平十二年公元69年。)洛寧香山寺是佛教寺院,早年香火興旺,在當(dāng)?shù)睾苡忻麣猓诟浇∈幸埠苡忻:笥捎趹?zhàn)亂等原因香火漸稀。上世紀(jì)80年代以前,這里是羅嶺村小學(xué),成為不太受重視的寺院。小學(xué)搬遷后,香火得以延續(xù)。“法幢正宗祖庭”是香火歷2000年的原因。如今,寺院內(nèi)2000年齡的柏樹(shù)是寺院的寶貝,柏樹(shù)稱扭勁柏,原有三大枝,有一枝原在房頂上,上世紀(jì)一次大風(fēng)將其折斷,巧的是,折斷的樹(shù)枝并沒(méi)有傷及房屋,而是落在狹窄的空地,當(dāng)?shù)厝税蛋捣Q奇。香山寺建于東漢永平八年,此柏植于永平十二年,樹(shù)大成材,通干無(wú)節(jié)。據(jù)傳元……[詳細(xì)]

87、劉國(guó)故城

時(shí)代:春秋至漢劉國(guó)故城遺址位于河南省偃師市西南約20公里的萬(wàn)安山北(今緱氏鎮(zhèn)陶家村一帶),南望青羅山,北眺伊洛河,東瀕瀏河,西臨澗河的支流小西河,東西北三面都是深約20余米的河溝,南面是一塊開(kāi)闊的山前緩坡地。劉國(guó)就坐落在這個(gè)天然形成的半島上。該城呈長(zhǎng)方形,南北長(zhǎng)約1220米,東西寬約650米,城區(qū)內(nèi)耕土層中散落著大量春秋至漢代的板瓦、筒瓦、小磚等建筑材料及盆、甄、壺、豆、甕等陶制器皿殘片。在陶家村的東北處,還可以清楚地看到斷崖上暴露出殘存的夯土城墻遺跡。據(jù)考古專家介紹:這里是劉國(guó)故城的南城墻。墻體分為東西兩段。東段現(xiàn)存137米,厚24.5米,夯土距地表最淺處0.1米,最深處0.6米,殘存高度0.5—1.2米。西段現(xiàn)長(zhǎng)135米,墻體厚約2.1米,城門(mén)位于東西兩段墻之間。春秋時(shí)期的劉國(guó)國(guó)都在偃師……[詳細(xì)]

88、邵雍墓

【邵雍墓】河南省文物保護(hù)單位。位于洛陽(yáng)城南約35公里處伊川縣平等鄉(xiāng)西村西部的紫荊山中,墓地東臨伊水,西依紫荊山。周圍群峰拱圍,草木茂盛。墓地境域偏僻,靜謐幽,確實(shí)為風(fēng)水寶地,安樂(lè)佳城。現(xiàn)狀邵雍墓坐北面南,墓前石系清乾阡七年(1742)嵩縣知徐璣督工于舊坊遺址新修而成。石梁橫連四柱上筒苡狀,猶如房俏。石梁兩頭各一石龍頭,有吞云吐霧、氣壯山河之凈,石梁之下嵌精石,中書(shū)楷體字“安樂(lè)佳城”,既描繪墓地物華天寶之地利,也表述墓主修身處世之哲理。邵雍墓地現(xiàn)存建筑物有石坊、山門(mén),饗堂等,四周建有圍墻,并保存有石雕,石刻。石坊位于邵雍墓南,距山門(mén)20米。由青石砌成,底柱四根,呈正方形,底柱之座雙側(cè)均有石墩夾持,下為石鼓,上呈月牙樣,堅(jiān)固美觀。上部有石梁橫連四柱。石梁之上雕成筒瓦狀,坊脊兩頭各雕一石龍頭,并刻……[詳細(xì)]

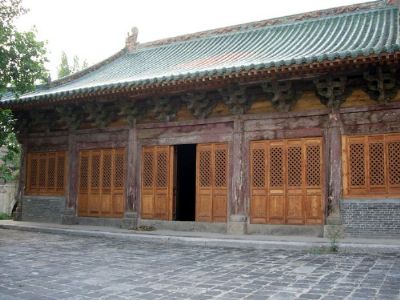

89、河南府文廟

河南府文廟位于河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)東南隅,文明街小學(xué)內(nèi),是為祭祀春秋時(shí)期大思想家、教育家孔子而修建的。河南府文廟始建于元代,重修于明嘉靖六年。唐玄宗開(kāi)元二十七年(739年)封孔子為文宣王,因此稱孔廟為文宣王廟,明以后稱為“文廟”,相對(duì)“武廟”(關(guān)帝廟、岳飛廟)而言。文廟建筑布局嚴(yán)謹(jǐn),由南向北做臺(tái)階式上升、沿中軸線向兩邊展開(kāi)。布局規(guī)整,層次分明。為傳統(tǒng)的宮殿式建筑。整個(gè)建筑布局嚴(yán)謹(jǐn),正南為琉璃陶朔彩龍壁,向北依次是欞星門(mén)、辟雍、水池、石橋、戟門(mén)、大成殿、后殿,屬我國(guó)傳統(tǒng)宮殿式建筑。現(xiàn)存建筑二十余間,有戟門(mén)、大成殿、后殿。前殿面闊三間,進(jìn)深兩間,懸山式頂,磚木結(jié)構(gòu);后殿面闊五間,進(jìn)深四間,歇山式頂,琉璃瓦覆蓋,磚木結(jié)構(gòu),為文廟主體建筑。殿內(nèi)梁枋皆飾彩繪,殿前有月臺(tái),月臺(tái)前兩列石階間鑲以精雕二龍戲珠……[詳細(xì)]

90、洛陽(yáng)玉帝閣

玉帝閣位于偃師市山化鎮(zhèn)寺溝村(鳳凰山南麓),曾是北宋行宮會(huì)圣宮的一部分,俗稱“紅廟”。始建于明代嘉靖二十六年(1547年),康熙四十二年重修。玉帝閣屋面為歇山頂屋頂。坐北向南,底部長(zhǎng)寬均約7.5米,成空心四面體,下寬上窄,分兩層呈寶塔狀,磚木結(jié)構(gòu)。屋面筒瓦覆頂,下層正面做出裝飾性屋檐及六組磚雕五踩斗拱,南邊正中有一拱形門(mén)。閣內(nèi)部有木制樓梯通往上層,上層墻壁四周均彩繪有明代人物肖像畫(huà),神態(tài)飽滿,顏色鮮明,但由于年代久遠(yuǎn),部分有脫落,南邊正中也開(kāi)一門(mén),門(mén)框上部?jī)蓚?cè)雕龍形飾,門(mén)上方有一青石質(zhì)明代石匾,上 書(shū)楷體“玉帝閣”三字。閣內(nèi)頂部檁、梁結(jié)構(gòu)復(fù)雜,四角斜梁上皆彩繪,梁下有一高約3米的木制屏風(fēng)簾支撐,簾之正中一木制匾額,上 書(shū)“天心金關(guān)”四字,系大清康熙年間創(chuàng)修。室內(nèi)四面壁畫(huà)彩繪有道教人物肖像畫(huà),……[詳細(xì)]

91、營(yíng)花寨

營(yíng)花寨位于洛陽(yáng)市吉利區(qū)冶戌村南端,據(jù)史料記載為西晉文學(xué)家潘岳(潘安)在此為官時(shí)所建,現(xiàn)存方形灰磚門(mén)墻一座,古柏一棵,于2007年11月被市政府批準(zhǔn)為市級(jí)文物保護(hù)單位。在吉利區(qū)冶戌村南端的河岸邊,營(yíng)花寨遺址靜立在高約7米的寨堤上,占地2500平方米,史載“其勢(shì)獨(dú)高,若層臺(tái)然”。站在寨下觀看,一株粗壯干枯的古樹(shù)引人注目。樹(shù)下有方形灰磚門(mén)墻一座,中間鑲石門(mén),刻“南天門(mén)”字樣。沿石階登上寨堤,北側(cè)的一面石碑首先映入眼簾,石碑上的文字顯示,營(yíng)花寨遺址于2007年11月被市政府批準(zhǔn)為市級(jí)文物保護(hù)單位。南側(cè)另有一塊石碑,上 書(shū)“西晉潘安植柏”。碑后是青磚砌成的花壇,壇中有一株古柏。樹(shù)高約7米,徑粗需兩人合抱,樹(shù)干向南傾斜,樹(shù)根裸露粗壯,枝杈多枯干,只有東面一枝綠葉茂盛。花壇北側(cè)為一座老君廟,為仿古建筑。一……[詳細(xì)]

洛陽(yáng)山陜會(huì)館位于河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)南關(guān)馬市街,又稱西會(huì)館,是清代山西、陜西兩省商人在洛陽(yáng)的聚居之地,是山、陜兩省的富商大賈集資修建的。始建于清康熙、雍正年間,嘉慶、道光年間兩次重修。會(huì)館坐北朝南,占地4970平方米,布局前密后疏,保持了原來(lái)的建筑格局。現(xiàn)存琉璃照壁、山門(mén)、舞樓、正殿、拜殿等建筑,門(mén)前還有兩對(duì)威風(fēng)凜凜的石獅子。其中正殿是會(huì)館的主體建筑,面闊五間,進(jìn)深三間,歇山式頂,琉璃覆瓦。照壁高12米、寬13.2米,由青色雕磚砌成,正中用彩色琉璃方磚鑲成3塊方形壁面,其上雕飾二龍戲珠、花卉、人物等,色彩鮮艷,基座雕飾有精美的圖案,是豫西地區(qū)最大、最完整的琉璃照壁。2006年5月,洛陽(yáng)山陜會(huì)館作為清代的古建筑,被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第六批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位名單。……[詳細(xì)]

升仙太子碑位于洛陽(yáng)東30公里偃師市府店鎮(zhèn)南緱山之巔。這里是傳說(shuō)中周靈王太子晉升仙的地方。武周圣歷二年(699年),武則天于二月初四日由東都洛陽(yáng)出發(fā)赴嵩山封禪,途中留宿緱山,游覽了剛剛竣工的升仙太子廟,一時(shí)興至,便撰寫(xiě)了這篇碑文。同年六月十九日碑成,立于緱山升仙太子廟大殿之前。碑文借太子晉升仙的故事,描繪縹緲瑰麗的仙境,以贊美武周盛世。碑文描寫(xiě)的武周社會(huì),是武周承天之命,開(kāi)創(chuàng)基業(yè),江山穩(wěn)固,人口眾多,政令統(tǒng)一,幅員遼闊,邊防鞏固,風(fēng)調(diào)雨順,天下太平的景象。升仙太子碑碑額“升仙太子之碑”六字,筆劃絲絲露白,為唐代少見(jiàn)的飛白體題額。碑文中有武周時(shí)期新造的字。碑文的上下款和碑陰的《游仙篇》雜言詩(shī)、題名等,均由當(dāng)時(shí)名家所書(shū),故該碑被歷代書(shū)法愛(ài)好者譽(yù)為珍品。升仙太子廟已杳然無(wú)存,該碑卻保存了有關(guān)它的地望……[詳細(xì)]

94、白居易故居

白居易故居紀(jì)念館占地80畝,整個(gè)布局按唐代東都的“田”字形里坊街道修建,館內(nèi)有白居易故居、白居易紀(jì)念館、樂(lè)天園、白居易學(xué)術(shù)中心、唐文化游樂(lè)園、仿唐商業(yè)街等建筑。白居易故居的整個(gè)布局基本再現(xiàn)白居易時(shí)期的原貌。白居易紀(jì)念館是一座仿唐式建筑,館內(nèi)有詩(shī)人的塑像,并陳列他的生平事跡、文獻(xiàn)資料及有關(guān)字畫(huà)、壁畫(huà)等,是憑吊詩(shī)人的主要場(chǎng)所。樂(lè)天園是根據(jù)白居易的《琵琶行》等佳作修建的園林。白居易學(xué)術(shù)中心則是為國(guó)內(nèi)外專家、學(xué)者提供研究和活動(dòng)的場(chǎng)所。唐文化游樂(lè)園按照唐代的風(fēng)俗設(shè)立了馬球場(chǎng)、乘騎場(chǎng)等娛樂(lè)設(shè)施。仿唐商業(yè)街則為游人提供了購(gòu)物方面的各種服務(wù)。紀(jì)念館分南北兩部分,北部主要是住宅區(qū),南部以花園為主。館內(nèi)主要有白居易居室、樂(lè)天園、白居易學(xué)術(shù)中心、唐文化游樂(lè)園、仿唐商業(yè)街等建筑。其中樂(lè)天園是依據(jù)白居易的《琵琶行》中……[詳細(xì)]

95、大陽(yáng)河遺址

大陽(yáng)河遺址位于瀍河北岸丘陵臺(tái)地,即城關(guān)鎮(zhèn)寺河南村大陽(yáng)河自然村,地處瀍河北岸的臺(tái)地上。2000年8月1日,孟津縣人民政府公布為第二批文物保護(hù)單位。該遺址南北長(zhǎng)420米,東西寬410米。在以往的文物調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有龍山文化遺存,第三次全國(guó)文物普查時(shí),在該遺址采集的遺物主要是一些輪制灰陶殘片,陶質(zhì)較硬,火候較高,紋飾有較細(xì)的繩紋、弦紋、附加堆紋,有的陶片為繩紋和附加堆紋兼施,器類有:帶鋬罐、卷沿罐、小口尊、卷沿盆、圜底罐、卵形甕等,另見(jiàn)石鏟殘塊。采集到的遺物均屬二里頭文化的中晚期,當(dāng)是一處龍山文化和二里頭文化遺址。大陽(yáng)河遺址分布范圍較廣,保存比較完好,文化內(nèi)涵豐富,文化層堆積明顯,是研究伊洛地區(qū)邙山丘陵地帶新石器時(shí)代文化和商周文化面貌一處重要古文化遺址。大陽(yáng)河遺址是一處以龍山文化和二里頭文化為主要文物……[詳細(xì)]

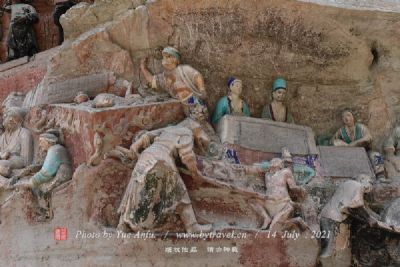

96、龍門(mén)石窟奉先寺

奉先寺位于龍門(mén)西山南部,是龍門(mén)石窟中規(guī)模最大、最具有代表性的露天佛龕。主佛盧舍那高17.14米,是龍門(mén)石窟中最大的佛像。這尊佛像身披袈裟,面容豐滿,嘴角微翹,略含笑意,眼簾低垂,寧?kù)o的目光蘊(yùn)涵著無(wú)窮智慧,流露出對(duì)塵世的關(guān)懷。端莊大度、淳厚安祥的儀態(tài)令人不得不肅然起敬。 用時(shí)參考1小時(shí)交通 位于龍門(mén)石窟內(nèi),步行即可到達(dá) 門(mén)票 包含于龍門(mén)石窟內(nèi)開(kāi)放時(shí)間 2月1日-3月31日:售票8:00-17:00,閉館18:00;4月1日-10月7日:售票7:30-17:30,閉館18:30;10月8日-10月31日:售票7:30-17:00,閉館18:00;11月1日-1月31日:售票8:00-16:00,閉館17:30;夜游售票時(shí)間:19:00-20:40(21:00停止入內(nèi));開(kāi)燈時(shí)間:19:30;清場(chǎng)……[詳細(xì)]

97、柿林遺址

柿林遺址位于孟津縣白鶴鎮(zhèn)柿林村西北,黃河南岸丘陵臺(tái)地上。遺址西面臨溝,北臨黃河故道,南接邙山丘陵臺(tái)地。1975年7月28日,洛陽(yáng)市革命委員會(huì)公布為第一批文物保護(hù)單位。 柿林遺址東西長(zhǎng)310米,南北寬223米,面積61465平方米,文化層厚2-3米,采集到的遺物分為兩大類:生產(chǎn)工具的石器和生活用具的陶器。石器種類有石片石器、石刀和紡輪,其中石片石器的刃部有明顯使用痕跡,是新石器時(shí)代的遺物,石刀為平面呈長(zhǎng)方形的穿孔石刀,紡輪為圓形餅狀,石刀和紡輪通體磨光,是龍山文化的遺物。屬于仰韶文化晚期的陶器種類有鼎(鑿形足)、泥質(zhì)紅陶單耳杯、夾砂褐陶敞口缽等。龍山文化的器類有夾砂褐陶折沿罐、泥質(zhì)灰陶雙腹盆、泥質(zhì)灰陶小口甕、泥質(zhì)灰陶壺、粗柄豆等。該一致的仰韶文化內(nèi)涵較少,龍山文化遺物較為豐富,是一處從仰韶文化……[詳細(xì)]

98、回洛倉(cāng)城遺址

回洛倉(cāng)始建于隋大業(yè)年間,是隋煬帝在洛陽(yáng)周邊設(shè)置的“國(guó)家糧倉(cāng)”,其主要功能是為城內(nèi)的皇室和百姓供應(yīng)糧食。回洛倉(cāng)城遺址位于今洛陽(yáng)市小李村、馬坡村以西,310國(guó)道從中橫穿。2013年1月,“浮出”地面的整個(gè)隋朝回洛倉(cāng)城東西長(zhǎng)1000米、南北寬355米,相當(dāng)于50個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的足球場(chǎng);回洛倉(cāng)內(nèi)各個(gè)倉(cāng)窖的大小基本一致,內(nèi)徑10米,外徑17米,深10米的倉(cāng)窖,東西成行、南北成列,約有700座,每個(gè)倉(cāng)窖儲(chǔ)存的糧食在50萬(wàn)斤左右,整個(gè)倉(cāng)城的儲(chǔ)糧總數(shù)可達(dá)3.55億斤,可謂規(guī)模巨大,氣勢(shì)恢宏,是目前已知隋唐時(shí)期糧倉(cāng)中規(guī)模最大的一座。整個(gè)倉(cāng)城由倉(cāng)窖區(qū)、管理區(qū)、道路和漕渠等幾部分構(gòu)成。其中,管理區(qū)位于倉(cāng)城南側(cè),倉(cāng)城內(nèi)有東西、南北方向道路各一條。兩條漕渠分別位于倉(cāng)城西側(cè)和倉(cāng)城南側(cè)。據(jù)史書(shū)記載,回洛倉(cāng)的糧食到了唐貞觀年間……[詳細(xì)]

99、史家灣遺址

位于洛陽(yáng)市西郊史家灣村東的臺(tái)地上,東西寬約270米,南北長(zhǎng)120米,面積約3萬(wàn)平方米。遺址南部斷崖下的澗河由西南向東北環(huán)流而過(guò),隔河與王灣遺址相望,相距不足一公里。該遺址沒(méi)有進(jìn)行過(guò)發(fā)掘。據(jù)勘探得知,在遺址東部距地表0.3米以下,有大面積的居住面,土質(zhì)堅(jiān)硬,夾以雜物,該遺址南北長(zhǎng)60米,東西寬約40米。從臺(tái)地上和斷崖中暴露出的灰層中,發(fā)現(xiàn)不少陶器殘片,陶片為泥質(zhì)紅陶、泥質(zhì)灰陶和夾沙灰褐陶。紋飾有線紋、弦紋、寬帶紋、三角紋、粗、細(xì)繩紋、藍(lán)紋、斜格紋、乳釘裝飾及彩繪等。可辨器形有小口尖底瓶、豆、缽、盆、罐、杯等。還采集到石斧、石刀等遺物。在遺址北部緩坡道路處,新發(fā)現(xiàn)新石器時(shí)代的路土面二層,土質(zhì)細(xì)末呈魚(yú)鱗片狀,東西長(zhǎng)30米,厚0.2—0.3米,上下兩層路土面均間隔0.5米左右,這是原始先民上下臺(tái)地的……[詳細(xì)]

100、老吳橋

老吳橋位于距今洛河橋上游1000米處,是河南省近代建成的第一座鋼筋混凝土橋梁。民國(guó)10年(1921年),著名實(shí)業(yè)家、教育家張謇組織上海北方工帪協(xié)會(huì)到洛陽(yáng)舉辦工帪,吳佩孚勸說(shuō)張謇資助建橋。張謇在西工兵營(yíng)南的洛河上設(shè)計(jì)建造了一座雙柱式鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁橋,共23孔,中間21孔,單跨9.20米,兩邊孔各6米,總長(zhǎng)205.2米,寬6.10米,橋面凈寬5.60米,橋墩是青石包邊,地下基礎(chǔ)約6米,用水泥混合石料澆鑄。橋面兩側(cè)有水泥護(hù)欄,吳佩孚命名為“天津橋”。民國(guó)11年(1922年)6月,洛河暴漲,將橋兩端引道及南部3孔正橋沖毀。洪水過(guò)后,吳佩孚下令修復(fù)北端引道,將南端筑成土坡,維持臨時(shí)交通。民國(guó)26年(1937年)洛河下游修建了林森橋后,該橋遂廢棄,遺留廢橋20孔。1980年7月,為了順利泄洪,兩端9孔……[詳細(xì)]