無錫市文物古跡介紹

江蘇省 江陰市 宜興市 濱湖區(qū) 梁溪區(qū) 錫山區(qū) 惠山區(qū) 新吳區(qū) 無錫市文物古跡 無錫市紅色旅游 無錫市名人故居 無錫市博物館 無錫市十大祠堂 4A景區(qū) 無錫市十大景點(diǎn) 全部 無錫市特產(chǎn) 無錫市美食 無錫市地名網(wǎng) 無錫市名人 [移動(dòng)版]

21、磬山塔林

磬山塔林,在宜興市湖氵父鎮(zhèn)崗下村,是磬山崇恩禪寺及分屬寺院高僧的墓地。1996年11月宜興市人民政府公布為市級(jí)文物保護(hù)單位。磬山崇恩寺興建于明代天啟年間,名磬山禪院,入室弟子4人,以玉琳通秀最為著名。清順治皇帝慕其名,于順治十五年(1658年)遣使詔請(qǐng),次年抵京后,賜以名香法衣,賜名大覺禪師。順治十七年(1660)秋再次奉召入京,賜號(hào)大覺普濟(jì)能仁國師,賜紫衣金印,于佛成道日(農(nóng)歷十二月初八)在阜成門外慈壽寺說佛講經(jīng)。次年順治帝駕崩,玉琳國師率弟子為他作佛事7晝夜。康熙帝即位后,遣重臣驛送南歸,改磬山禪院為磬山崇恩禪寺。雍正三年(1725)賜額“宏闡法印”。乾隆皇帝御書“天下第一祖庭”,敕建石牌坊于山腳下進(jìn)山路口(現(xiàn)存兩側(cè)石柱),御賜“磬山崇恩禪寺”匾額。寺院殿宇宏偉,規(guī)模宏大,常住僧眾400……[詳細(xì)]

22、宜興盧忠肅公祠

忠肅祠,在宜興市宜城鎮(zhèn)東珠巷東端,是為祭祀明末兵部尚書、抗清名將盧象升而建。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。盧象升(1600—1639),字建斗,號(hào)九臺(tái),宜興茗嶺人。明天啟二年(1622)進(jìn)士,歷任戶部主事、大名知府、按察使、右僉都御史、左僉都御史、兵部侍郎兼湖廣巡撫、兵部左侍郎、兵部尚書等職,三賜尚方寶劍。象升雖文士,但善騎射,嫻戰(zhàn)略,能治軍。將兵平叛,屢立戰(zhàn)功,任內(nèi)力主抗清,反對(duì)議和。崇禎十一年農(nóng)歷十二月十二日在與清兵交戰(zhàn)中,犧牲于河北巨鹿蒿水橋。崇禎十二年贈(zèng)太子太師、兵部尚書,賜祭葬,世襲錦衣衛(wèi)千戶。南明福王時(shí)追贈(zèng)忠烈。忠肅祠原稱盧公祠,始建于清康熙二十六年(1687),清乾隆四十一年(1776)欽賜盧象升忠肅,乃稱忠肅祠。清咸豐四年(1854)遭兵燹,清同治九年(……[詳細(xì)]

23、靈山祥符禪寺

祥符禪寺位于江蘇無錫市太湖馬跡山秦履峰南麓之幽境。始建于唐,“昔人施荒邱,作寺靈山址”,歷宋、明、清,幾經(jīng)增修,遂成規(guī)模,達(dá)“優(yōu)缽花開西域種,浮屠法演上乘禪”之境。唐貞觀年間(627年),馬跡山里人杭惲官至右將軍,歸田后舍山建剎。在長安時(shí),杭將軍與唐僧玄奘交好。玄奘法師自天竺取經(jīng)歸來,見秦履峰南麓地形酷似西天之靈鷲,即呼為小靈山,命弟子窺基于此開法,為慈恩宗第一世。宋大中祥符年間(1009年),重修后改稱“祥符禪院”。宣和四年開寺(1124年)。明洪武二年重修(1371年)。正統(tǒng)十年,賜大藏經(jīng)一部(1447年)。嘉靖三十年,重修正殿(1553年)。隆慶五年,重修藏經(jīng)殿(1583年)。萬歷元年,重建塔(1574年)。天啟四年,建大悲殿(1626年)。清康熙丁未年(1669年),海陽蘇子荊捐資重……[詳細(xì)]

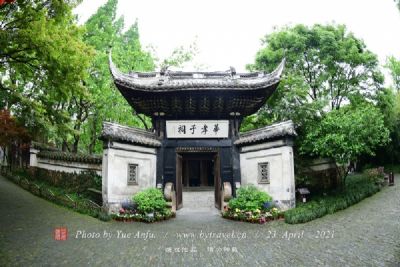

24、忠肅祠

忠肅祠,在宜興市宜城鎮(zhèn)東珠巷東端,是為祭祀明末兵部尚書、抗清名將盧象升而建。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。盧象升(1600—1639),字建斗,號(hào)九臺(tái),宜興茗嶺人。明天啟二年(1622)進(jìn)士,歷任戶部主事、大名知府、按察使、右僉都御史、左僉都御史、兵部侍郎兼湖廣巡撫、兵部左侍郎、兵部尚書等職,三賜尚方寶劍。象升雖文士,但善騎射,嫻戰(zhàn)略,能治軍。將兵平叛,屢立戰(zhàn)功,任內(nèi)力主抗清,反對(duì)議和。崇禎十一年農(nóng)歷十二月十二日在與清兵交戰(zhàn)中,犧牲于河北巨鹿蒿水橋。崇禎十二年贈(zèng)太子太師、兵部尚書,賜祭葬,世襲錦衣衛(wèi)千戶。南明福王時(shí)追贈(zèng)忠烈。忠肅祠原稱盧公祠,始建于清康熙二十六年(1687),清乾隆四十一年(1776)欽賜盧象升忠肅,乃稱忠肅祠。清咸豐四年(1854)遭兵燹,清同治九年(……[詳細(xì)]

25、惠山鎮(zhèn)祠堂

惠山祠堂群位于江蘇省無錫市區(qū)的西部,東臨京杭大運(yùn)河,西依惠山寺,祠堂群核心分布區(qū)面積0.3平方公里,保護(hù)范圍1.03平方公里。至今仍保存著祠堂建筑4.7萬平方米以及自唐代至民國時(shí)期的118處祠堂建筑及一些明確的祠堂遺址。祠堂群中有欽定官設(shè)的祠堂、民間聯(lián)宗立廟所建之祠兩大類別,共分有神祠、先賢祠、墓祠、寺院祠、貞節(jié)祠、宗祠、專祠、書院祠、園林祠、行會(huì)祠等十大類共二十二種祠堂的完整系列和七十多個(gè)姓氏,主祀、配祀人物的數(shù)量之多、建筑密度之大、祠堂類型之齊全,為國內(nèi)外所罕見。祠堂群依托太湖風(fēng)景名勝,自古以來就是江南重要的名山勝地,惠山祠堂群內(nèi)有江南名剎惠山古寺、著名的天下第二泉和古典園林寄暢園。清代康熙、乾隆兩位大帝南巡,先后13次臨幸此地。惠山祠堂群雖歷經(jīng)佛、道之爭、水火災(zāi)難和大小戰(zhàn)亂,但仍較為完……[詳細(xì)]

26、陽山朝陽禪寺

朝陽禪寺座落在無錫市惠山區(qū)陽山東側(cè),原為歷史名剎翠微寺退居寮,名朝陽庵。因寺后有一石窟,當(dāng)?shù)厝罕娏?xí)慣將朝陽庵稱為朝陽洞。日久天長陽山朝陽洞也就舉世聞名而眾所周知。這里形勢(shì)壯觀,景色秀麗,為此,宋人唐皥《題安陽山翠微寺》七侓有句云:“龍窟正當(dāng)螺結(jié)頂,僧居端坐畫圖中”。朝陽禪寺又在陽山鎮(zhèn)的大陽山中,寺門前是鎮(zhèn)政府的桃花源廣場及有一個(gè)很大的寧靜的湖泊,依山榜水,一進(jìn)山門內(nèi)綠玉蔥蔥,仿佛進(jìn)入了原始森林,順著羊腸山間小道走上去,看到了另一個(gè)畫面,寬廣古樸的大雄寶殿,大殿門前有一棵150年的銀杏樹,寺里有天王殿,觀音殿,地藏殿,伽蘭殿,圖書室,客堂,藏經(jīng)閣,祖師殿,寺內(nèi)供奉兩尊緬甸玉佛像。該寺歷代高僧中名垂青史,彪炳中外者為無0性禪師的法嗣蘭溪道隆禪師,師乃四川涪陵冉氏子,南宋嘉定六年(1213.葵酉年……[詳細(xì)]

27、磬山崇恩禪寺

位于湖滏鎮(zhèn)鎮(zhèn)的磬山崇恩禪寺是我國歷史上有名的古寺,據(jù)《宜興縣志》舊志記載:“唐代有一僧人,周游各地,一日至此荒山野嶺,見四周山峰疊嶂,形似蓮花,其中上坡地,狀似象背,山清水秀,景色宜人,僧驚嘆不已,遂掘基建寺,得一玉器,觀其形似缽,擊其聲似磬,僧視之為寶,因命此山曰磬山,寺曰磬山禪院。”《江南通志》記載,明末,高僧天隱禪師重修磬山禪院,他當(dāng)時(shí)有弟子四人,其中箬庵、玉林最為著名。清順治十七年,玉林奉詔入京,在內(nèi)廷說法,被封為“大覺普濟(jì)能仁國師”。康熙初年,皇上命重臣護(hù)送其回到宜興,并改磬山禪院為崇恩禪寺。從此,崇恩禪寺的佛學(xué)大為興盛。天隱禪師的另一個(gè)弟子箬庵也得到了師傅的真?zhèn)鳎髞淼芥?zhèn)江建金山寺。雍正三年,皇上為崇恩禪寺賜匾額“宏闡法印”,雍正十一年,寺院因太小而被拆除重建并增修了殿宇,皇帝又……[詳細(xì)]

28、無錫膠山寺

膠山寺位于膠山西山坡,始建于梁太清初年,距今已有1450年歷史,這里原為蕭莊,梁蕭侍郎(佚其名)故宅,內(nèi)有一泉,侍郎以此滌硯,名“滌硯池”(宋天圣邑令蘇紳建有硯水亭)。梁天監(jiān)六年(507)舍宅建佛寺,名膠山寺,太清間名“膠山彌勒寺”。隋大業(yè)五年(609)重建。唐代佛教天臺(tái)宗第九祖高僧湛然(711~782),號(hào)荊溪,宜興人,曾至膠山寺居住說法講經(jīng)。湛然圓寂后,寺中住持名其講經(jīng)處為“湛然堂”。唐咸通中,寺經(jīng)大規(guī)模改建,寺院西向依東峰,與惠山寺相對(duì),神奇巧合。北宋至道年間,改稱膠山興化寺。南宋建炎中,無錫人抗金名相李綱請(qǐng)奉祀先祖,改額“崇親報(bào)德禪院”。元末廢,明洪武元年(1368),僧演古重建,重額“膠山寺”。寺中有竇乳泉、香花橋、蕭卿墓。碎石塢、礪劍石,及后人重建的湛然堂。明桂坡公安國在寺左重整……[詳細(xì)]

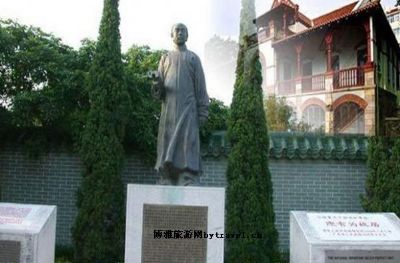

新四軍六師師部舊址紀(jì)念館位于無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)寨門村諸巷,為無錫市文物保護(hù)單位、無錫市愛國主義教育基地、無錫市黨史教育基地。新四軍六師師部舊址系浙江大學(xué)電機(jī)工程系主任、留美博士諸水本教授的西式私宅。抗戰(zhàn)時(shí)期,無錫人民的抗日斗爭是與蘇南人民的抗日斗爭緊緊聯(lián)系在一起的。蘇南地區(qū)是全國最富庶的地區(qū)。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,日偽軍重兵控制這一地帶,國民黨也派出第二武裝忠義救國軍到蘇南,力圖恢復(fù)對(duì)這一地區(qū)的控制。而在無錫廣大城鄉(xiāng),也涌現(xiàn)出了大批的抗日武裝,到1938年上半年,共有游擊武裝39支。在這種情況下,上級(jí)黨組織派王承業(yè)(又名王仲良)到無錫重建縣委。縣委以梅村為基地,重建黨的基層組織,改造地方游擊武裝,逐步形成了以梅村為中心的抗日游擊基點(diǎn)。這一時(shí)期,為貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于新四軍“向南鞏固、向東作戰(zhàn)、向北發(fā)展……[詳細(xì)]

30、榮巷近代建筑群

榮巷位于無錫市濱湖區(qū)北部東至青山西路、蠡溪路與河埒街道交界,南至梁溪河與蠡園街道相鄰,西至青龍山與蠡園、惠山區(qū)錢橋街道毗鄰,北以惠山為界與北塘區(qū)山北街道、惠山區(qū)錢橋街道相連。面積22.3平方公里,人口約6萬。在這條老巷里,深烙著中國民族工業(yè)先驅(qū)留下的足跡。明代初年,無錫榮氏始祖榮清遷來無錫,定居于梁溪河下游北岸,督率子孫辟草荒、筑河壩、建家宅,逐漸使之成為田地平疇,屋舍儼然,阡陌交通,有糧田、魚池、桑竹等的安身立命之所,初步建立了上榮、中榮、下榮三個(gè)自然村落。清代康熙二十四年(1685),梁溪榮氏始建榮氏宗祠,修了第一部宗譜,這表明家族人口已經(jīng)有了很大的增加。隨著外出經(jīng)商者日漸增多,賺錢歸來建房者自然也就愈來愈多。這樣,3個(gè)自然村落就逐漸聯(lián)成一片,榮巷的名稱也由此而來,并在本邑西鄉(xiāng)小有名氣。……[詳細(xì)]

31、清名橋及沿河建筑

清名橋及沿河建筑位于南門外古運(yùn)河與伯瀆港交匯處,原名清寧橋,始建于16世紀(jì)明萬歷年間(1573-1620)。到了道光年間,改名“清名橋”。后又幾經(jīng)損毀重建,到上世紀(jì)的五十年代,因拓寬南長街,將西堍臺(tái)階內(nèi)縮,改建為南北分堍臺(tái)階。清名橋?yàn)閱慰资皹颍瑯蝮w用花崗巖石構(gòu)筑,橋欄由塊石鑲嵌組成,用榫卯而不用灰漿連接,橋頂及西堍夾有方形望柱,拱券為縱聯(lián)分節(jié)并列式結(jié)構(gòu),共11道。清名橋在海內(nèi)外已聞名遐邇,它是無錫古運(yùn)河上最具特色環(huán)境的橋梁,“水弄堂”兩邊枕河人家,聽擼聲咿呀,看市肆街坊,是活生生的江南民情風(fēng)俗的藝術(shù)畫廊。歷史上,康熙、乾隆二帝多次經(jīng)過清名橋南巡;民間藝術(shù)家瞎子阿炳(華彥鈞)常在橋堍演奏圓熟大二胡。1986年日本著名作曲家和青年歌唱家共同演繹了歌曲《無錫旅情》、《清名橋》兩首歌,很快風(fēng)靡東瀛……[詳細(xì)]

32、泰伯廟和墓

無錫梅村泰伯廟無錫梅村泰伯廟坐落在無錫市東南15公里的無錫縣梅村鄉(xiāng)鎮(zhèn)伯瀆河邊,又名泰伯祠,至德祠,讓王廟。梅村古名梅里,乃商末周太王長子泰伯因讓王位從陜西岐山奔吳至此建勾吳國時(shí)的都城。東漢永興二年(154),桓帝下令在此立祠,歷代整修擴(kuò)建,清初成為一組建筑群體,占地80余畝,極其精工華麗。咸豐十年(1860),清軍在無錫鎮(zhèn)壓太平軍時(shí),燒毀了泰伯廟的愛芝堂、大樹堂、德治堂、大夏堂、慈儉堂等建筑。1937年,又遭日軍破壞,僅泰伯廟主殿、兩廡、戟門、頭山門及廟內(nèi)古柏?cái)?shù)十株留存。……[詳細(xì)]

錫澄運(yùn)河南北新橋位于江陰市。年代為明。南新橋位于青陽鎮(zhèn)南街梢,原萬源布廠旁,跨老錫澄運(yùn)河,又名三元橋。南新橋、中新橋(青陽橋)、北新橋同在青陽鎮(zhèn),連同原來的天主堂,成為青陽鎮(zhèn)一景,也是古青陽鎮(zhèn)的標(biāo)志性建筑。南新橋建于明嘉靖六年(1527),江陰知縣張集籌資建。同時(shí)建造的迎秀橋(北新橋)與南新橋同規(guī)格,同橋型。南新橋全長34.5米,凈跨11.0米,拱頂高程10.8米,橋頂面寬3.5米,底階寬4.5米。東坡36級(jí)至一平臺(tái)階,分向南向北各8階落坡。西坡石階39級(jí)。南新橋于明萬歷四十七年(1619)改名為三元橋。據(jù)清道光《江陰縣志》記載:“康熙年間(1662~1722)馬子虬、陶禹賢捐修。”乾隆二十三年(1758)和咸豐元年(1851)又兩次重修。民國八年(1919)青陽名坤葛鳳池等出資重建。與北新……[詳細(xì)]

34、大窯路窯群遺址

大窯路窯群遺址位于江蘇省無錫市南長區(qū),為明朝至清朝的磚瓦窯遺址,原有108家磚瓦窯,分布在大運(yùn)河?xùn)|岸大窯路沿線和伯瀆港南岸,長約1.5公里,是中國古代磚瓦的重要原產(chǎn)地之一。2013年5月,被國務(wù)院核定公布為第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。大窯路窯群在南長街的盡頭,緊貼運(yùn)河。這里燒磚的歷史從明洪武年間開始,一直持續(xù)到上世紀(jì)50年代,窯火綿延了近600年。當(dāng)年在運(yùn)河沿岸有108家磚瓦窯,“下塘十里盡燒窯”,火光映天,裊裊不絕,盛況空前。無錫南門外的土質(zhì)好,外加柴薪易得、河道運(yùn)輸方便,興盛了燒磚這個(gè)古老的行當(dāng)。窯群燒制的磚瓦質(zhì)量堪優(yōu),或民用或官用,南京古城墻所青磚,肥厚堅(jiān)硬,其中一部分即為無錫造。時(shí)光流遷,當(dāng)年的手工窯已成為歷史,現(xiàn)大窯路上殘存磚窯只剩40余座,其中保存完整的才有19座。但這里依舊是江……[詳細(xì)]

35、善權(quán)寺

據(jù)史書記載,宜興善權(quán)寺是南北朝齊建元二年,公元480年,“祝英臺(tái)故宅”所建。過去洞是廟產(chǎn)。儲(chǔ)南強(qiáng)先生當(dāng)年就是先從和尚手里買下山洞和山地的產(chǎn)權(quán),再進(jìn)行整修的。這就給善卷洞罩上了佛都溶洞的光環(huán),善卷寺因避齊東昏侯蕭寶卷諱,改“卷”為“權(quán)”,沿用至今。“南朝四百八十寺,多少樓臺(tái)煙雨中”善權(quán)古寺是宜興佛教文化的發(fā)源地之一。歷史上曾經(jīng)有三個(gè)宰相到善權(quán)寺結(jié)緣,為宜興善權(quán)寺留下了千古佳話。唐代大司空、節(jié)度使李蠙自出俸錢贖善權(quán);宋代主戰(zhàn)派宰相李綱整修善權(quán)寺;宋代大學(xué)士李曾伯讀書善權(quán)寺。善權(quán)寺成了古人的讀書圣地。古代許多狀元,宰相都慕名前來善卷洞游覽。明代善權(quán)寺住持和尚方策還刻石立碑,稱《善權(quán)寺古今錄》,朝廷大臣,著名大學(xué)士王鏊,畫家文征明作序。當(dāng)時(shí)善權(quán)寺“唐殿”“雷書”名聞天下。善權(quán)寺曾經(jīng)由高僧住持,都為臨……[詳細(xì)]

36、天下第二泉庭院及石刻

天下第二泉庭院及石刻位于江蘇省無錫市惠山。天下第二泉指的惠山腳下的二泉。該泉相傳為唐大歷年間無錫令敬澄開鑿,因僧人惠照在此居住,故名惠山泉。惠山有九龍十三泉,二泉最負(fù)盛名。二泉分上、中、下三池。上池八角形,為泉源所在,水質(zhì)最好。中池為方形,緊靠上池。據(jù)《惠山記》載:“活水細(xì)流,澄澈可愛。”兩池都是石底,青石圍欄,上池四周石欄磨得十分光滑,特別是提腳踩的位置,石欄深陷成幾個(gè)缺口,是近千年以來,人們?nèi)∪蟛璧募o(jì)錄。下池最大,為長方形,鑿于北宋明道年間,池縱約7米,橫10米,深約0.33米,位于漪瀾堂下。每年秋季陰歷七月半的晚上,皓月就會(huì)倒映在池中,形成天然的“二泉映月”。池壁有明弘治年間所鑿石螭首,俗稱石龍頭,是惠山九龍十三泉中的第一個(gè)龍頭,形制蒼勁古樸,泉水經(jīng)螭口流入方池,頗有“水不在深,有龍……[詳細(xì)]

37、無錫長泰寺

座落在雪浪街道長泰山東麓的長泰禪寺,始建于南朝梁大同元年(535),隋大業(yè)五年(609)一度荒廢。唐上允二年(675)重建,后歷經(jīng)宋、元、明、清。鼎盛時(shí),有寺院5048間之多。“南朝四百八十寺”之一的長泰寺,在一千四百多年的歷史長河里高僧云集,各遐江南,不僅建寺之早,規(guī)模之大,而且更擁有獨(dú)特的文化底蘊(yùn)——“長泰八景”。一千僧井,此井通山泉,大旱水不枯;二留笠閣,傳仙人留笠而去,后用楠木建閣紀(jì)念之;三巨人跡,傳僧伽羅漢在崖石上留下2尺有余足跡,大雨后時(shí)隱現(xiàn)羅漢側(cè)影;四畫貓壁,相傳明代唐寅畫貓于殿壁,爪牙生動(dòng),睛銳生畏,鼠雀望而逃逸;五碧照軒,精致建筑,在此仰視半山,大有“十里香風(fēng)云霧過,松柏拱翠似碧波”的景觀;六宋朝柏,宋人所植,古樸遒勁,建國后列省二級(jí)文物,保存到1966年才被毀;七古銀杏,……[詳細(xì)]

38、歷相成故居

歷相成故居在無錫市學(xué)前街。故居分三部分:中部為出使期間建造的“欽賜第”,前后共6進(jìn),依次為門造、轎廳、正廳、房廳,面闊均9間,兩側(cè)各有一條備弄。后進(jìn)為樓房,方形轉(zhuǎn)樓,面闊11間,加兩側(cè)廂為13間。最后為花園,園西北角有藏書樓。東部有花、戲臺(tái)、庸間等。西部已毀,此居建筑時(shí)代較晚,但從規(guī)模上來看,在江蘇少見。歷相成故居,宅第布局原有左、中、右三條軸線。中軸線上的主要建筑有六進(jìn),第一進(jìn)是門廳,面闊9間,進(jìn)深6架。明間為“六扇式”大門。大門外有高大的“八”字形照壁一座,正中鑲嵌磚刻“鴻禧”二字;大門內(nèi)原有“七星門”一座,門額之上懸鏤花金邊、藍(lán)底金字“欽使第”豎匾一方。第二進(jìn)至第四進(jìn),依次為轎廳、正廳和房廳,面闊均為9間,進(jìn)深7至10架不等。各進(jìn)的中間3間為主廳,東西各3間為旁廳。主、旁廳之間的庭柱及……[詳細(xì)]

39、岳飛衣冠冢及岳霖墓

岳飛衣冠冢及岳霖墓,在宜興市周鐵鎮(zhèn)彭干村庵前自然村。1985年1月宜興縣人民政府公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。岳飛(1103—1142),字鵬舉,相州湯陰(今河南湯陰)人,出身佃農(nóng),南宋抗金名將。建炎間任清遠(yuǎn)軍節(jié)度使,任內(nèi)力主抗金,屢立戰(zhàn)功。南宋紹興十二年以“莫須有”罪名冤死獄中。紹興三十二年平反,追謚“武穆”,寧宗時(shí)被追封為鄂王。據(jù)史料記載,宋建炎年間,岳飛曾多次駐軍宜興,抗擊金兵,剿平湖盜,深受地方百姓的愛戴。在岳飛、韓世忠等主戰(zhàn)派抗金將領(lǐng)多年的艱苦奮戰(zhàn)下,抗金戰(zhàn)爭取得了重大勝利,收復(fù)了被金軍侵占的大片土地。正當(dāng)岳飛等準(zhǔn)備整飭軍隊(duì),奮起反擊,直搗金巢之際,以宋高宗趙構(gòu)為首的投降派既擔(dān)心將領(lǐng)功大勢(shì)重,難以統(tǒng)制,又擔(dān)心宋欽宗趙桓回來后自己必須退位,在內(nèi)奸秦檜等人的鼓動(dòng)下,下令各路軍班師,接著又解除……[詳細(xì)]

40、匡村中學(xué)舊址

清光緒三十三年(1907)正月,匡仲謀在其宅第(無錫楊墅園)開設(shè)匡村初等小學(xué)堂。民國十六年(1927)創(chuàng)辦匡村初級(jí)中學(xué),以原來的小學(xué)為附屬小學(xué),為江蘇省錫山高級(jí)中學(xué)的前身。匡村中學(xué)創(chuàng)辦人匡仲謀,名啟墉,字裕芬,生于光緒三年(1877年)。幼隨父學(xué),耕讀家鄉(xiāng),20歲時(shí)到上海大成紗布號(hào)當(dāng)學(xué)徒,業(yè)余自學(xué)外文。光緒二十六年(1900)義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)興起,店主回鄉(xiāng)暫避,囑其看守店面。在他獨(dú)自經(jīng)營的一年多時(shí)間里,竟盈利八萬余兩銀。被店主稱為最誠實(shí)、最能干、最得意的學(xué)徒,并將大成紗布號(hào),外加現(xiàn)銀三萬兩相贈(zèng)。匡仲謀在此基礎(chǔ)上,于光緒二十八年(1902)在滬獨(dú)資開設(shè)亞東棉業(yè)公司,自此走上實(shí)業(yè)之路。在興辦實(shí)業(yè)的同時(shí),匡仲謀熱心資助創(chuàng)辦教育事業(yè)。光緒三十三年(1907),在家鄉(xiāng)創(chuàng)辦匡村初等小學(xué)堂,以后又開設(shè)高等小學(xué)堂……[詳細(xì)]