ąŽ┼_╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

║ė▒▒╩Ī ą┼Č╝ģ^ ŽÕČ╝ģ^ ┼R│Ū┐h ╔│║ė╩ą ā╚Ū┐h ŲĮÓl┐h ┬Īł“┐h ═■┐h ─Žīm╩ą ─Ž║═ģ^ ╚╬Ø╔ģ^ īÄĢx┐h ÅVū┌┐h ŪÕ║ė┐h ┼R╬„┐h ░žÓl┐h ą┬║ė┐h Š▐┬╣┐h ąŽ┼_╩ą╬─╬’╣┼█E ąŽ┼_╩ą╝t╔½┬├ė╬ ąŽ┼_╩ą├¹╚╦╣╩Šė 4AŠ░ģ^ ąŽ┼_╩ą╩«┤¾Š░³c ąŽ┼_╩ą╩«┤¾├Ō┘MŠ░³c ╚½▓┐ ąŽ┼_╩ą╠ž«a ąŽ┼_╩ą├└╩│ ąŽ┼_╩ąĄž├¹ŠW ąŽ┼_╩ą├¹╚╦ [ęŲäė░µ]

21ĪóąŽ┼_ėóšä╣┼š»

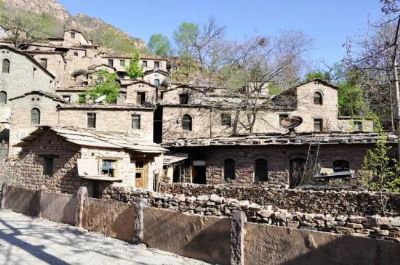

ĪĪĪĪėóšä┤Õ╬╗ė┌║ė▒▒╩ĪąŽ┼_┐h╬„▓┐╔Įģ^┬Ę┴_µéŠ│ā╚Ż¼ŠÓąŽ┼_╩ą60ėÓ╣½└’Ż¼┬Ę┴_µé╬„8╣½└’╠ÄĪŻįō┤ÕĘų×ķ3éĆūį╚╗┤ÕŪfŻ¼╚½┤Õ200æ¶Ż¼620ČÓ┐┌╚╦ĪŻÜv╩Ę╬─╚╦ĘQ┘Ø╩Ū╚╦Į▄Ąžņ`Ą─’L╦«īÜĄžĪŻįō┤Õūį╚╗’LŠ░¬Ü╠žąŃ¹ÉŻ¼Üv╩Ę╬─╗»Ąū╠N╔Ņ║±Ż¼╔ĮŪÓ╦«ąŃŻ¼├±’L╝āśŃŻ¼ėąę╗┤©Īó╚²╔ĮĪó┴∙ÄrĪóŠ┼£ŽĪó╩«░╦█±║═Ī░ĮŁ▒▒Ą┌ę╗╣┼╩»š»Ī▒ų«ĘQĪŻĮ©į┌╔ĮŲ┬Ž┬Ą─╣┼š»Ż¼╩»Ņ^ć·ē”į┌śõ─Šč┌ė│Ž┬Ęų═Ō╔Łć└Ż╗▀M┤ÕĄ─¢|ķTŻ¼Ė▀Ė▀Ą─╩»Ņ^ķTśŪ¬q╚ńę╗ū∙ąĪ│ŪśŪŻ╗ć·ē”ā╚Ą─╩»Ņ^š¼į║Ż¼ę└╔ĮŲ┬Č°Į©Ż¼╣┼śŃĄõč┼Ż¼Ė▀Ą═Õe┬õŻ╗Ę┐Ēö╔Žø÷Ģ±Ą─ė±├ūŻ¼ĮĀNĀNĄ─Ż¼┼c╣┼śõĮ╗ŽÓ▌xė│Ż¼ą╬│╔ę╗Ę∙śŃ╦žĪó├└¹ÉĪóŲµ├ŅĄ─╔Į┤Õ«ŗŠĒĪŻō■▌d▀@éĆ┤Õ╩╝Į©ė┌├„│»ė└śĘČ■─ĻŻ©╣½į¬1403─ĻŻ®ĪŻ«ö─ĻŻ¼ėąæ¶┬Ęąš╚╦╝ęÅ─║ķČ┤▀wüĒ┤╦ĄžŻ¼Į©Ę┐░▓╝ęŻ¼Ę▒č▄░lš╣Ż¼ŠÓĮ±ęčėą600ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻ╚½┤Õ─┐Ū░ėą175æ¶640ėÓ┐┌╚╦Ż¼Ė¹ĘNų°370ČÓ«Ć═┴ĄžŻ¼═¼ĢrŻ¼ōĒėąę╗╚fČÓ«ĆĪŁĪŁ[įö╝Ü]

22Īó┼R│Ū├║ĄV▀zųĘ

ĪĪĪĪ┼R│Ū├║ĄV▀zųĘ╬╗ė┌║ė▒▒╩Ī┼R│Ū┐h│Ū╬„▒▒6╣½└’Ą─ŲŅ┤Õ┤Õ▒▒500├ū╠ÄĪŻ─Ž▒▒ķL500├ūŻ¼¢|╬„īÆ500├ūŻ¼├µĘe25╚fŲĮĘĮ├ūĪŻį┌▀zųĘĄ─ųąčļŻ¼ėąę╗ī”Š«═▓Ż¼ų▒ÅĮ6├ūŻ¼╔Ņ200├ūŻ¼Š«▒┌ė├ŪÓ╩»║═╦«─ÓØ{Ų÷Č°│╔Ż¼╣ż│╠łį╣╠ĪŻ1878─Ļų┴1881─ĻŻ¼ų▒ļ`┐éČĮ╝µ▒▒č¾═©╔╠┤¾│╝└Ņ°Öš┬╬»┼╔║■▒▒įćė├═©┼ąŌo▒³│╝Ū░═∙┼R│Ūā╚Ū±ę╗Ħ┐▒▓ņĄV³cĪŻ1882─ĻŻ¼č¾äš┼╔╗I╝»┘YĮ139860į¬ķ_▐k┴╦╩»╣╠├║ĄVĪó─z─Ó£Ž├║ĄVĪŻ1898─Ļ8į┬Ż¼ųąć°┼c▒╚└¹Ģr╩ū┤╬║Ž▐kų▒ļ`┼R│Ū├║ĄVĪŻ1901─Ļ└Ņ°Öš┬╦└Ż¼į¼╩└äP│÷╚╬ų▒ļ`┐éČĮ▒▒č¾┤¾│╝ĪŻį¼īó║Ž═¼ÅUų╣Ż¼╩ū┤╬║Ž▐k╩¦öĪ1903─Ļųą▒╚Ą┌Č■┤╬║Ž▐kų▒ļ`┼R│Ū├║ĄVŻ¼į¼╩└äP┼╔Į“ĻPĄ└╠ŲĮBāx┼c▒╚└¹Ģr╔╠╚╦šä┼ąĪŻ╠Ų╚ź┬Ü║¾Ż¼┴║ą¦Å®└^╚╬Ż¼└^└m┼c▒╚└¹Ģr╔╠╚╦šä┼ąŻ¼ė┌1905─Ļ║×ėå┴╦║Ž═¼ĪŻų„Ė▒Š«═▓ė┌1907─ĻŽ╚║¾Į©│╔Ż¼▓óķ_╩╝│÷├║Ż¼├║┘|ā×┴╝ĪŻų▒ļ`┼R│Ū├║ĄVĄ─Į©ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

23Īóį¬┤·Ę┬─ŠĮYśŗ╝o─Ļ▒┌«ŗ─╣įß

ĪĪĪĪį¬┤·Ę┬─ŠĮYśŗ╝o─Ļ▒┌«ŗ─╣įß╬╗ė┌ŲĮÓl┐hų╬╬„─Ž╝s15╣½└’Ż¼╬„╣∙ś“┤Õ▒▒Ų½¢|╝s200├ū╠ÄĪŻā╔─╣ĮįįŌŲŲē─Ż¼×ķū°▒▒│»─ŽŽ“Ż¼─╣Ą└į┌─ŽĪŻM1×ķĘ┬─ŠĮYśŗłAą╬å╬╩ę┤u╩ę─╣Ż¼ė╔─╣Ą└ĪóķTśŪĪó«Ą└Īó─╣╩ę4▓┐ĘųĮM│╔ĪŻ─╣╩ęūŅ┤¾ā╚ÅĮ3Ż«2Ī¬3Ż«5ĪóÜł┤µ╔Ņ2Ż«54├ūĪŻ─╣Ąū×ķĖ▀0Ż«38├ūĄ─Ī░░╝Ī▒ūųą╬╣ū┤▓ĪŻ─╣▒┌╣▓Ęų3īėŻ¼ē”╗∙ų▄▒┌Ų÷17éĆēžķTŻ╗─╣▒┌Ž┬īėŲ÷┤uęąų∙14ŅwĪó╝┘ķT5ū∙Īó¤¶ķč1éĆĪóę╬ūė2░čŻ¼ų∙Ņ^Ķ╩╔ŽŲ÷ų∙Ņ^õüū„14ČõŻ¼čaķgõüū„10ČõŻ╗╔ŽīėŲ÷┤¾õüū„6ČõĪŻM2╬╗ė┌M1Ą─¢|─Žé╚1Ż«4├ūŻ¼×ķĘ┬─ŠĮYśŗĄ─░╦ĮŪą╬┤u╩ę─╣Ż¼ė╔─╣Ą└Īó«Ą└Īó─╣ķTĪó─╣╩ęĄ╚ĮM│╔ĪŻ─╣Ą└ŲĮ├µ×ķķLĘĮą╬Ż¼Ąū▓┐─Ž▓┐×ķ┼_ļAŻ¼▒▒▓┐×ķŲĮĄūĪŻ«Ą└×ķå╬å╬╚»╣░╚»ą╬ĒöĪŻ─╣ķTš²├µį┌«Ą└ęĒē”╔Žīė╔Žā╚┐sŲŲ÷╝┘ķTŻ¼Ųõ╔ŽįŁŲ÷ėąķTśŪŻ¼Į±Ü¦ĪŻ═Ō┐┌Ų÷┴ŌĮŪč└ūėą╬ĘŌķT┤uĪŻ─╣╩ęŲĮ├µū÷░╦ĮŪą╬ĪŻ┤u▒┌ā╚é╚¢|╬„3Ż«9Īó─Ž▒▒3ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

24ĪóąŽ┼_Ąžš╝o─Ņ▒«

ĪĪĪĪ1966─Ļ3į┬8╚šŻ¼į┌┬Īł“┐h¢|▓┐Ą─░ū╝ęš»ę╗Ħ░l╔·┴╦6.8╝ēÅŖ┴꥞šĪŻš║¾Ż¼┐é└Ē├░ų°ėÓšĄ─╬ŻļUŻ¼╚²┤╬ėH┼RĄžš¼Fł÷Ż¼▓óĄĮ▀_×─ŪķūŅ×ķć└ųžĄ─░ū╝ęš»ęĢ▓ņ╬┐å¢ĪŻ1987─Ļ2į┬ĄūąŽ┼_Ąžš20ų▄─Ļų«ļHŻ¼ąŽ┼_Ąžš╝o─Ņ▒«į┌┬Īł“┐h│Ū¢|é╚┐ó╣żĪŻć°╝ęų„Ž»-×ķąŽ┼_Ąžš╝o─Ņ▒«Ņ}┴╦ūųĪŻąŽ┼_Ąžš╝o─Ņ▒«ł÷Ąžš╝Ąž16.8«ĆŻ¼─Ž▒▒ķL160├ūŻ¼¢|╬„īÆ70├ūŻ¼┐éĮ©ų■├µĘe▀_1120ŲĮĘĮ├ūĪŻ╣ż│╠ė╔ąŽ┼_Ąžģ^Ę┐«a╣½╦ŠįOėŗŻ¼┬Īł“┐hĮ©ų■╣½╦Š╩®╣żŻ¼ÜvĮø5éĆį┬Ą─Ģrķg┐ó╣żĪŻąŽ┼_Ąžš╝o─Ņ▒«ū°┬õį┌ł÷ĄžĄ──Ž▓┐Ż¼ĮYśŗ×ķõōĮŅ╗ņ─²═┴ų∙═▓¾wŻ¼ė╔ā╔ĘNŅü╔½Ą─╠®╔Į╝t╗©ŹÅÄr░Õ├µŻ¼│╩ĘĮą╬ÕF¾wŻ¼┬¢┴óį┌īÆ30├ūĪóķL35├ūĪóĖ▀1.32├ūŻ¼ė├├½╩»Ų÷ų■Ą─╗∙┼_╔ŽŻ¼▒«Ė▀19.66├ūŻ¼Ž¾╔·ų°░l╔·ĄžšĄ─1966─ĻĪŻ▒«Ą─ā╔é╚ėąĘ┬Ī░╚╦Ī▒ūų═╗▀ģŻ¼Ž¾Ų¼ų°×─ģ^╚╦├±Ī░╚╦Č©ä┘╠ņĪ▒Ą─łįÅŖęŌųŠĪŻ▒«Ą─š²├µ┐╠ėą-ų„ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

25ĪóŪę═Ż╦┬

ĪĪĪĪŪę═Ż╦┬Ūę═Ż╦┬▀zųĘŻ¼╬╗ė┌ā╚Ū±┐h│Ū╬„▒▒16Ż«8╣½└’╠ÄŻ¼╦┬£Ž┤Õ─ŽĪŻ┐éš╝Ąž├µĘe┤¾╝s15«ĆĪŻ×ķā╚Ū±┐hųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻŪę═Ż╦┬Ż¼ėų├¹Ķ¾įŲ╦┬ĪŻŽÓé„┤║Ū’ļĮć°╠½ūė═ŠĮøĢ║ŽóČ°Ą├├¹ĪŻō■(ĒśĄ┬Ė«ųŠ)ėø▌dŻ¼Ūę═Ż╦┬╩╝Į©▓╗įöŻ¼į¬│»ų┴┤¾─Ļķgą▐Į©ĪŻ├„ą¹Ą┬Īó╚fÜv─ĻķgŻ¼ę“ŅjÅUČ°ėųą▐Ż╗ŪÕė║š²ĪóŪ¼┬Ī─ĻķgŻ¼ę“ĻÉ┼fČ°į┘ą▐ĪŻō■šfŻ¼├„ą¹Ą┬─Ļą▐┐śĢrŻ¼▄ŖĤäó▓«£žų«ūėäóń∙Ż¼į°╚²┤╬▒O╣żŻ¼╔ą┴¶Ž┬Ī░╚fÜq┼ŲĪ▒ę╗├µĪŻŪę═Ż╦┬ū∙┬õį┌╚║╔ĮŁh▒¦ų«ųąŻ¼▒▒ėąŪę═Ż╔ĮŻ¼Ė¶ę╗ŪÕ│║╚ńńRĄ─ąĪŽ¬Ż¼┼c─Ž▀ģĄ─╔ĮĘÕ▀b▀bŽÓ═¹ĪŻąĪŽ¬ų«╔ŽŻ¼ā╔╔Įų«ķgŻ¼’w╝▄ę╗ś“Ż¼├¹į╗┤╚įŲś“ĪŻś“ŽĄØh░ūė±╩»Ų÷│╔ĪŻś“Ö┌ŚU╔ŽŻ¼Ą±┐╠ų°Ė„ĘNĖ„śėĄ─æ“╬─ĪóĄõ╣╩Ż¼Ž¾ŚŅ└^śI┼÷▒«Īó╠K╬õ─┴č“ĪóµŽČ▒╝į┬Ą╚Ą╚Ż¼Š½Ū╔┴ßŁćŻ¼─═╚╦īż╬ČĪŻ▀^ś“╩░╝ēČ°╔Ž▒Ń▀M╚ļ┴╦įŁ╦┬╔ĮķTŻ¼ų╗ęŖā╔ū╩»¬{Ęų┼PķTų«ā╔é╚ĪŻį┘═∙▒▒ū▀Ż¼Įø▀^¢|╬„ĹĘ┐Ż¼üĒĄĮįŁ┤®ą─ĄŅŻ¼¼Fėąę½╚╦č█─┐Ą─╦─ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

26ĪóŪ¦─Ļ▒▒╦╬╣┼─╣╚║

ĪĪĪĪÅVū┌┐hÜv╩ĘėŲŠ├Ż¼įńį┌╔╠╝q═§ĢrŲ┌Š═į°ą▐Į©┴╦┤¾ą═Ą█═§įĘ┴ų╝░ŲĮ┼_ĪŻūį20╩└╝o80─Ļ┤·ęįüĒŻ¼įō┐h▒╗Č©×ķ╩Ī╝ēųž³c╬─╬’▒ŻūoĄ─▀zųĘėą2╠ÄĪó┐h╝ēĄ─ėą14╠ÄĪŻō■ĪČÅVū┌┐hųŠĪĘėø▌dŻ¼ÅVū┌┐hŠ│ā╚╣┼║ėĄ└Üv╩Ę╔Žūā▀wśO×ķŅlĘ▒Ż¼┐hŠ│×ķ╣┼³S║ėĪóš─║ėĪóõ«╦«Ą─ØLäėģ^Ż¼Į±╚š▒▒╦╬╣┼─╣╚║Ą─ųž¼FŻ¼┼cŲõ╦∙╠ÄĄ─Ąž└Ē╬╗ų├ėą├▄▓╗┐╔ĘųĄ─┬ōŽĄŻ¼įō╣┼─╣▒▒é╚▓╗▀h╠Ä×ķęč═┌Š“│╔5├ūĖ▀Ą─═┴┘|öÓīėŻ¼Å─öÓīė╔Žė^▓ņŻ¼╝sėą7īė║ķ╦«ė┘─ÓĘeĄĒĄ─ĮYśŗŻ¼▀@ūŃęįūCīŹ┴╦ÅVū┌╩▄Ž▓±R└Łč┼╔Į▀\äėĄ─ė░ĒæŻ¼Å─ą┬╔·┤·ķ_╩╝Ž┬│┴Ż¼ī┘╚A▒▒ŲĮįŁ│┴ĮĄÄ¦ģ^ė“ĪŻō■īŻ╝ęĮķĮBŻ¼▒▒╦╬╣┼─╣╚║Ą├ęį▒Ż┤µŻ¼ų„ę¬ę“×ķ┤╦╬─╬’Ąž╠Äį┌ę╗éĆįŁĖ▀ė┌Ąž├µĮ³2├ūĄ─╔│═┴ŹÅā╚Ż¼ŠÓĄž├µėą┴∙Ų▀├ū╔ŅŻ¼į┌╬─╬’═┌Š“Ąž╣Pš▀▀Ć░l¼Fįō─╣╚║¢|é╚2├ū╠Ä╚į▀z┴¶ų°6ąąš¹²R▓╝ŠųĄ─╣┼śõśČŻ¼▓ó╔ó┬õų°┤¾ąĪ▓╗ę╗Ą─┤u╩ę─╣č©Ż¼▀@└’ęįŪ░┐╔─▄╩Ū▌^┤¾ęÄ─ŻĄ──╣╚║Ż¼▀@ą®▀z█E¢|╬„š╝Ąž╝sĪŁĪŁ[įö╝Ü]

27Īó─ŽīmŲš═«╦┬

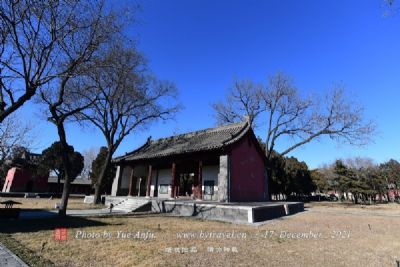

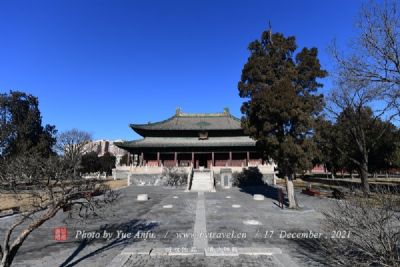

ĪĪĪĪŲš═«╦┬ū°┬õė┌║ė▒▒╩Ī─Žīm╩ą╬„Į╝╚A▒▒ūŅ┤¾Ą─╚╦╣ż║■╚║ėó║■┼ŽŻ¼┼c╚f«Ć╩Ī╝ēرĄž▒Żūoģ^ŽÓ┼■ÓÅĪŻ¢|Øh│§─ĻŻ¼ĘĘ©¢|üĒŻ¼Ą┌ę╗┼·ė∙£╩é„Ę©Ą─Ė▀╔«öz─”“vĪó¾├Ę©╠mį┌─ŽīmėHūįų„│ųą▐Į©┴╦Ųš═«╦┬ĪóŲš═«╦■Ż¼│╔×ķųąć°Ą┌ę╗ū∙Ę╦┬ĪóĘ╦■Ż¼─Žīmę▓ę“┤╦│╔×ķųąįŁĘĮ╠╬─╗»Ą─░lį┤ĄžĪŻĪ░Ųš═«Ī▒Ż¼Č■ūųį┤ūįė┌ĘĮøĪČ├ŅĘ©╔Å╚AĮø╣┌┐ŲŠĒĖąė^╩└ę¶Ųą╦_ŲšķTŲĘĪĘĄ─ĮŌßīŻ║Ī░Ųšęįų▄Ųš×ķ┴xĪ▒ĪŻĘīWĪ░ŲšČ╔Ī▒ųĖ┤¾┤╚┤¾▒»Ż¼ŲšČ╔▒Ŗ╔·ĪŻĪ░═«Ī▒×ķųņ╔½ĪŻ¢|ØhĢrŻ¼─’─’ūĪĄ─╗╩īm═┐╝t╔½Ż¼ĮąĪ░═«═źĪ▒Ż¼ę“×ķ╦■║¾Ųš═«╦┬ā╚╣®ĘŅų°Ųą╦_Ż¼╦■╔Ē╝░╦┬Š∙×ķųņ╔½Ż¼╣╩╚ĪĪ░═«Ī▒ūųĪŻ├„│╔╗»╩«╦──Ļ(1487─Ļ)╣╩│Ū▒╗║ķ╦«č═ø]Ż¼┐h│Ū▀wų┴Į±ųĘĪŻ«öĢr╣╩╦┬▒╗ܦŻ¼āH┴¶ę╗╦■ĪŻ╦■╩╝Į©ņČ¢|Øhė└ŲĮ╩«─Ļ(67─Ļ)Ż¼ŠÓĮ±ęčėą1900ČÓ─ĻÜv╩ĘĪŻ×ķ╬ęć°¼F┤µūŅįńäōĮ©Ą─Ę╦■ĪŻō■ŪÕ╣ŌŠw╩«Č■─Ļ(1886─Ļ)ųžą▐Ųš═«╦┬╦■▒«╬─ėø▌dŻ¼╚ńĮ±Ą─╦┬į║Ż¼╩Ū─ŽĪŁĪŁ[įö╝Ü]

28Īó═■┐hÅø└šĮø┤▒

ĪĪĪĪąŽ┼_═■┐hėą╦╬┤Š╗»Č■─ĻĄ─ĪČÅø└šŲą╦_╔Ž╔·ČĄ┬╩╠ņĮø┤▒ĪĘŻ¼║åĘQÅø└šĮø┤▒Ż¼ę“įōĮø┤▒╔Ž═¼Ģr┐╠ėąĪČÅø└šŲą╦_╔Ž╔²ČĄ┬╩╠ņĮøĪĘ║═ĪČĘĒöūä┘═ė┴_─ßĮøĪĘā╔▓┐ĮøĢ°Ż¼╦∙ęįę▓ĘQū„═■┐hĘĒöūä┘═ė┴_─ßĮø┤▒Ż¼║åĘQ═ė┴_─ßĮø┤▒ĪŻ1993─Ļ▒╗┴ą×ķ║ė▒▒╩Ī╩Ī╝ēųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻÅø└šĮø┤▒Ż©═ė┴_─ßĮø┤▒Ż®ą▐│╔ė┌▒▒╦╬┤Š╗»Č■─ĻŻ©╣½į¬991─ĻŻ®Ż¼╚½▓┐ė├ŪÓ╩»┴Ž▀xŲ÷Č°│╔Ż¼╣▓Ęų╩«īėŻ¼═©Ė▀3.28├ūŻ¼1993─Ļ▒╗┴ą×ķ║ė▒▒╩Īųž³c▒Żūo╬─╬’ĪŻ1985─Ļ8į┬25╚šŻ¼ė╔═■┐h╚²╬╗▐r├±į┌┐h│Ū¢|─Ž║ėŪ■═┌═┴Ģr░l¼FĪŻ┤▒╗∙ū∙│╩š²ĘĮą╬Ż¼▒Ē├µ×ķļpīė╔Å░ĻĖĪĄ±ĪŻųą▓┐ėąłA╣─ą╬┼_├µŻ¼┤▒╔ĒŽĄė├ę╗ēKŪÓ╩»Ą±│╔Ż¼Įø┤▒ŪÓ╩»┘|Ż¼░╦└Ōą╬ĪŻ╣▓×ķ10╣ØŻ¼═©Ė▀3.28├ūĪŻ┤▒╔Ē═©Ė▀116└Õ├ūŻ¼ūŅ┤¾ų▒ÅĮ29└Õ├ūŻ¼├┐├µīÆ10.5└Õ├ū, ┐╠ĪČė^Åø└šŲą╦_╔Ž╔²ČĄ┬╩╠ņĮøĪĘę╗▓┐Ż¼ąą70ūųĪŻĮø╩ūėąĪ░│»╔ó┤¾Ę“Ū░ĄŅųą│ąŪ░ų¬╗¼ų▌┬ĘŻ¼ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

29Īó═§╣╠╔╠┤·▀zųĘ

ĪĪĪĪ╔╠═§│»Į©┴ó║¾Ż¼ė╔ė┌║ķ╦«×ķ×─Ż¼ūį▒PĖ³×ķ═§Ģrį°╬Õ┤╬▀wČ╝Ż¼╝┤ĪČėøĪżę¾▒ŠėøĪĘ╦∙ėøĪ░─╦╬Õ▀wŻ¼¤oČ©╠ÄĪŻĪ▒Üv╩ĘīW╝ęÅ─╣┼ę¶ĒŹīWĪó╬─½IīWĪóĄž└Ē┐╝╣┼īWČÓĮŪČ╚Ę┤Å═šōūC: Ī░╔│Ū┼_į┌ąŽų▌ŲĮÓl¢|▒▒Č■╩«└’╝┤Į±═§╣╠ę╗ĦĪŻĪ▒(ŲĮÓl┐hžSų▌µé╬„▒▒2╣½└’╠Ä)ĪŻ ŲĮÓl┐h╔╠ų┴┤║Ū’─®Ų┌Ąžė“├¹ĘQ×ķĪ░╔│ŪĪ▒Ż¼├„│§▀w├±ĢrŻ¼▒Ż┤µŽ┬üĒĄ─ę╗ą®ūVĄ·║═─╣ųŠŃæūCīŹ┴╦Ī░╔│ŪŲĮÓlĪ▒ų«šfĪŻĮøÜv┤·╬─╗»ĘeĄĒŻ¼ĄžŽ┬▀zųĘĪó▀z┤µŽÓ«öžSĖ╗ĪŻūį1984─ĻŲŻ¼║ė▒▒╩ĪĪóąŽ┼_╩ą╝░ŲĮÓl┐h╬─╬’┐╝╣┼╣żū„š▀ČÓ┤╬į┌įōģ^ė“▀Mąą┐╝╣┼š{▓ķŻ¼░l¼FČÓ╠Ä╣┼╬─╗»▀zųĘŻ¼▓ó│÷═┴┴╦┤¾┴┐Ą─╬─╗»▀z╬’Ż¼Įø▒ŖČÓų°├¹┐╝╣┼īŻ╝ęĶbČ©Ż¼▀Mę╗▓Į┤_šJ×ķę¾╔╠ų┴æØhĢrŲ┌Üv╩Ę▀z╬’Ż¼┼cĪČ╩ĘėøĪĘĪóĪČØhĢ°ĪĘĪóĪČ└©ĄžųŠĪĘĄ╚╦∙ėø▌dĄ─Ī░╔│ŪīmĪ▒Īó╔╠╝q═§Ą─Üv╩ĘĢrŲ┌ŽÓ╬Ū║ŽĪŻ Å─│÷═┴Ą─╠šž¬Īó╠š╝Å▌åĪóŲĮĄū┼ĶĪó╣▐Ą╚▀z╬’Ęų╬÷蹊┐Ż¼┼cąŽ┼_▓▄č▌ŪfĪŁĪŁ[įö╝Ü]

30Īó─Ž║═įņŽ±▒«

ĪĪĪĪ▒▒²R▒«ėų├¹Ī░═Ėņ`▒«Ī▒ĪŻ╩Ūę╗ū∙ĖĪĄ±įņŽ±▒«Ż¼é„šfšŠį┌▒«Ū░Ż¼─▄┬ĀĄĮ─Ž║═┐h┤¾╠├╔ŽīÅ╣┘╦ŠĄ─┬Ģ궯¼╦∙ęįŻ¼▓┼ėą▀@éĆĪ░═©ņ`Ī▒Ą─├└├¹ĪŻ¼Fį┌▒«ęčę╗öÓ×ķČ■Ż¼╔ŽŽ┬ĶFķŠ▀BĮėŻ¼ū∙▒▒│»─ŽŻ¼ųąķg┐pŽČ╠Ä╔ąėą╣ŌŠĆ┤®▀^ĪŻ▒«š²├µ║═▒│├µŠ∙ėąĖĪĄ±įņŽ±ĪŻįņŽ±Ą±╣ż╝Üų┬Ż¼ŠĆŚl┴„Ģ│Ż¼ą╬Ž¾▒ŲšµŻ¼▒«é╚ėą╠Ųį¬║═Š┼─Ļ(╣½į¬814─Ļ)╔«ųŪ╔Ņųžą▐ūųśėĪŻ▒«į┌ęį─Ž▒▒Ž“║åęūĄ──▄ē“š┌ō§ėĻ╦«Ą─┤uĮYśŗ▒«śŪā╚ĪŻ▒«śŪ×ķķ_╩ĮŻ¼╝┤āH▒«Ą─¢|╬„ā╔é╚├µėąŠo┘NŲ÷ų■Ą─ā╔├µē”Ż¼─Ž▒▒▒«├µĘĮŽ“│©ķ_Ż¼ėą╝╣ą╬ĒöĪŻ▒«Ą─Ž┬▓┐├„’@▀Ćėą▓┐Ęų┬±į┌ĄžŽ┬═┴ųąĪŻ▒«īÆ1.45├ūŻ¼║±0.39├ūŻ¼Ė▀Č╚ō■ėø▌d×ķ4.30├ūĪŻ▒«▓╗ų¬╩▓├┤│»┤·╩▓├┤─Ļį┬öÓ×ķ╔ŽŽ┬ā╔ĮžĪŻ¼Fī”Įė╠Ä╚įėą▌^┤¾┐pŽČŻ¼ųą▓┐ėą┬ōĮėĶFķŠ┐ūČ┤ĪŻš²├µ║═▒│├µŠ∙ėąĖĪĄ±įņŽ±ĪŻ▒«Ļ¢ėą╣ńą╬Ę²É12éĆŻ¼Ą±ėą┤¾ąĪĘŽ±32ūĪŻįņŽ±Ą±╣ż╝Üų┬Ż¼ŠĆŚl┴„Ģ│Ż¼ą╬Ž¾▒ŲšµŻ¼Ķ“Ķ“╚ń╔·ĪŻ▌^┤¾Ę²ÉŠ∙ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

31Īóčaę¬┤Õ▀zųĘ

ĪĪĪĪčaę¬┤Õ▀zųĘ╬╗ė┌┼R│Ū┐h¢|▓┐┼R│Ūµéčaę¬┤Õ┼c┤Õ¢|─ŽµéśŪ╣½┬Ę─Ž▒▒ā╔é╚Ą─▐r╠’ųąĪŻ╣½┬ĘŪąĖŅ▀zųĘą╬│╔┴╦3-5├ūĄ─öÓč┬ĪŻ▀zųĘ╬╗ė┌┬Ę─ŽĄ─▓┐Ęų¢|ų┴čaę¬┤Õā╚═┴┬ĘŻ¼╬„Įńęį┤Õųą╔·«aś“×ķĮńŻ¼─ŽČ╦ų┴┤Õ─ŽąĪ║ėŻ¼¢|╬„ķL╝s250├ūŻ¼─Ž▒▒īÆ╝s90├ūĪŻ╬╗ė┌─Ž╦«▒▒š{Ė╔Ū■ā╚├µĘe╝s8000ŲĮĘĮ├ūĪŻ┬Ę▒▒▀zųĘ─Ž▒▒ų▒ŠĆŠÓļx│¼▀^200├ūŻ¼¢|╬„╝s250├ūŻ¼─Ž╦«▒▒š{Ė╔Ū■ā╚├µĘe╝s28000ŲĮĘĮ├ūĪŻŲõųą▀zųĘČčĘe▌^žSĖ╗Ą─▓┐Ęų╬╗ė┌┬Ę▒▒¢|─Žé╚Ż¼┤¾▓┐Ęų╬╗ė┌Ė╔Ū■Ū■Ą└ā╚ĪŻĮø│§▓Įš{▓ķ┐▒╠ĮŻ¼▀zųĘ├µĘe╝s6╚fėÓŲĮĘĮ├ūŻ¼╬─╗»ČčĘe║±0.5├ūų┴3.2├ūĪŻĮø▀^░lŠ“┼cš¹└ĒŻ¼░l¼FĖ„éĆĢrŲ┌Ą─╗ę┐ė300ėÓū∙Ż¼─╣įß37ū∙Ż¼Ę┐╬▌4ū∙Ż¼╗ę£Ž19ŚlŻ¼ĖGųĘ5ū∙Ż¼Ąž├µŪÓŃ~ę▒ĶT╗∙ųĘ1╠ÄĪŻĮø│§▓Įš¹└ĒŻ¼ęčÅ═įŁĖ„éĆĢrŲ┌╠š┤╔Ų„200ČÓ╝■Ż¼╩»Īó╣ŪĪó─ŠĪóĮŪĪó░÷Ų„╝░ŪÓŃ~ąĪ╝■ėŌŪ¦╝■ĪŻčaę¬┤Õ▀ĆėąŽ┬╩÷Äū┤¾░l¼FŻ║╩ūŽ╚╩Ū╝ū╣ŪĪŁĪŁ[įö╝Ü]

32ĪóĒśĄ┬Ė«╬─ÅR┤¾│╔ĄŅ

ĪĪĪĪ┤¾│╔ĄŅ╩Ū╬─ÅRŻ©ėų├¹┐ūÅRŻ®Ą─ų„ę¬Į©ų■ĪŻĪČĒśĄ┬Ė«ųŠĪĘėø▌dŻ║ĒśĄ┬Ė«╬─ÅRĪ░Į©ūį╠ŲŻ¼īżÅUĪ▒ĪŻĒśĄ┬Ė«╬─ÅR┤¾│╔ĄŅįŁ├¹×ķĪ░╬─ą¹═§ĄŅĪ▒Ż¼╠Ųķ_į¬27─ĻŻ©╣½į¬739─ĻŻ®Ż¼╠Ųą■ū┌Ī░ūĘųu┐ūūė×ķ╬─ą¹═§Ī▒Ż¼ūį┤╦╚½ć°┐ūÅRĄ─ų„ĄŅĮį▒╗ĘQ×ķĪ░╬─ą¹═§ĄŅĪ▒ĪŻĪ░┤¾│╔Ī▒╚ĪūįĪČ├ŽūėĪż╚fš┬Ž┬ĪĘŻ║Ī░┐ūūėų«ų^╝»┤¾│╔Ī▒ę╗šZŻ¼├Žūė┘ØĒ×┐ūūė▀_ĄĮ┴╦╝»╣┼╩źŽ╚┘tų«┤¾│╔Ą─ų┴Ė▀Š│ĮńĪŻ╦╬│ńīÄ╚²─ĻŻ©╣½į¬1104─ĻŻ®╦╬╗šū┌┌w┘źū│ń┐ūūėĪ░╝»Ž╚╩źŽ╚┘tų«│╔Ī▒Ż¼Ž┬įtīóĪ░╬─ą¹═§ĄŅĪ▒Ė─├¹×ķĪ░┤¾│╔ĄŅĪ▒ĪŻ¼Fį┌Ė„Ąž╬─ÅR┤¾│╔ĄŅķTŅ~╔ŽĘĮÖMžęĄ─┐╠ūų×ķŪÕė║š²╗╩Ą█ė∙Ņ}Ī░┤¾│╔ĄŅĪ▒╚²éĆ┘NĮ┤¾ūųĪŻ┤¾│╔ĄŅ×ķ┤u─ŠĮYśŗŻ¼ū°▒▒│»─ŽŻ¼Į©įņį┌ę╗éĆŲĮ├µ│╩ķLĘĮą╬Ą─╩»Ų÷┼_╗∙ų«╔ŽŻ¼Ū░ėą║▄īÆĄ─į┬┼_Ż¼ŪÓ╩»Ąž├µŻ¼¢|╬„ķL30.8├ūŻ¼Ė▀1.2├ūŻ¼īÆ9├ūŻ¼ųąķgįO╠żĄ└ĪŻ┼_╗∙╦─ų▄░▓čb┴╦Ö┌░Õ═¹ų∙Ż¼į┬┼_╔ŽĮ©ėąŠ½├└Ą─Ą±╗©Ö┌░ÕŻ¼į┬┼_Ž┬š²ī”┤¾ĄŅĪŁĪŁ[įö╝Ü]

33Īóū¾┤Õ╣┼─╣

ĪĪĪĪū¾┤Õ╣┼Øh─╣╚║╬╗ė┌║ė▒▒╩ĪąŽ┼_╩ą─Ž║═┐hų╬╬„─Ž╝s╩«╣½└’Ą─ū¾┤Õ┤Õ─Ž200├ū╠ÄĪŻ╣┼Øh─╣╚║ėą╚²ū∙╣┼─╣Ż¼┤Õ¢|─ŽŠÄ╠¢×ķę╗╠¢─╣Ż¼┤Õ╬„─ŽŠÄ╠¢×ķČ■╠¢─╣Ż¼┤Õš²─ŽŠÄ╠¢×ķ╚²╠¢─╣ĪŻę╗╠¢─╣Ż║╬╗ė┌ū¾┤Õ¢|─ŽĘĮŽ“╝s200├ū╠ÄŻ¼įō─╣į┌1976─ĻČ¼╔ńåTŲĮš¹═┴ĄžĢrŻ¼¤oęŌųą░l¼FŻ¼į°│÷═┴╬─╬’ėąŻ║└Łµ£Ń~£žŠŲŲ„ę╗éĆŻ¼Ń~ńR4éĆŻ¼Ń~╗óŅ^įŅę╗éĆŻ¼Ń~ŽŃĀtę╗éĆŻ¼÷╠ĮŃ~Č”ę╗éĆŻ¼÷╠Į▓®╔ĮĀtę╗éĆŻ¼÷╠ĮķLŅiēžę╗éĆŻ¼╣▓17╝■Ż¼¼F▒Ż┤µė┌ąŽ┼_╩ą╬─╗»Šų╬─╬’┐ŲŻ¼═¼ĢrŻ¼▀Ć│÷═┴┴╦Üł╠šŲ¼Ż¼▀@ą®╬─╬’Įø╩Ī╝ēĶbČ©×ķ╬„ØhĢrŲ┌Ą─▀z╬’ĪŻČ■╠¢─╣Ż║╬╗ė┌ū¾┤Õ┤Õ╬„─ŽĘĮŽ“╝s150├ū╠ÄŻ¼1982─ĻČ¼╝Š╔ńåT└ŁĄ¶ĘŌ═┴Ż¼▒®┬Č│÷─╣╩ęā╔éĆŻ¼ā╔é╚▒▒Č╦─╣╩ę╬┤äėŻ¼╬„é╚─ŽČ╦─╣╩ęęč▒╗ŲŲē─Ż¼│÷═┴╬─╬’ėąŻ║ŪÓŃ~ä”ā╔░čŻ¼¤¶┼_ę╗éĆŻ¼▓®╔ĮĀtę╗éĆŻ¼ė±▒┌╚²╝■ĪŻ¼Fęč╩šÜw^▓žĪŻ╚²╠¢─╣Ż║╬╗ė┌ū¾┤Õ┤Õš²─ŽĘĮŽ“╝s200├ū╠ÄŻ¼įō─╣▒Ż┤µ═Ļ║├Ż¼ĘŌ═┴Ė▀8ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

34Īó╬õų▓─╣ņ¶

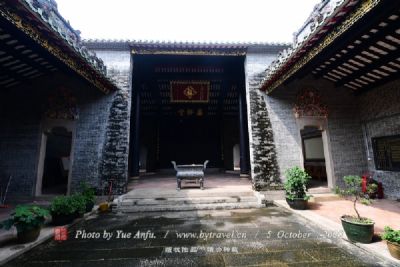

ĪĪĪĪ╬õų▓─╣ņ¶╬╗ė┌ŪÕ║ė┐h3╣½└’╠Ä╬õ╝ę─Ū┤Õ─Žé╚ĪŻ╬õ╣½├¹ų▓ūų╠’ÄXŻ¼═»Ģrų^Ī░┤¾└╔Ī▒Ż╗─║─ĻūĘQ╦─└ŽŻ¼╣½ų«Ę“╚╦┼╦╩ŽŻ¼├¹ķT╩ńµ┬Ż¼╣½Ž╚ūµŠėĢxĻ¢┐żŻ¼ŽĄę¾╬õČĪ║¾ęß║¾╚╦Ż¼░ßŪÕ║ė┐h┐ū╦╬ŪfŻ©¼F├¹╬õ╝ę─Ū┤ÕŻ®Č©ŠėŻ¼╣½ėū─Ļå╩ĖĖ┼c─Ėūµę└Ż¼ę┬╩│ļyØ·Ż¼╔┘Ģr┬ö├¶Ż¼│ń╬─╔ą╬õŻ¼ė╚Ž▓įŖĢ° Ż¼ųą─Ļųą▀M╩┐Ż¼╣┘░▌Ų▀ŲĘŻ¼┼c└¹│²▒ūŻ¼ŪÕ┴«Ż¼╣½├„Ól├±Š█╚f├±éŃŠ┤ų«Ż¼╚╗ėŲėŲÜqį┬ÜvÜv£µ╔ŻŻ¼├¹╣ؤoČ╦įgܦ╣┼─╣Ż¼ÖMįŌöĄĮ┘Ż¼┴Ņ┴╝╩┐┘tŗD’ŗ║▐Š┼╚¬Ż¼═┤Ž¦╦╣įšĪŻĮ±┘¦▌▌─╣╩ęŪÕõ╚š²├¹Ż¼Ėµ╬┐╬õ╣½ęį╩Š║¾╚╦Ż¼╩Ū×ķŃæėøč╔ĪŻ1992─ĻČ¼Ż¼╬õ╝ę─Ū┤Õ╬õ╩ŽūÕ╚╦═┌Š“┴╦╬õ┤¾└╔╣┼─╣ĪŻ─╣č©│╩łAŠ«ą═ĮYśŗŻ¼╩Ūū∙æę╣ū─╣Ż¼╬┤░l¼F▀z╬’╔ą┤µĪŻ×ķŠÆæčŽ╚ūµŻ¼╬õ╩ŽūÕ╚╦ėųī”╬õ┤¾└╔─╣ą▐▌▌ę╗ą┬Ż¼▓óė┌1996─ĻŻ¼╗I┘Yą▐Į©┤®ÅdĪóš╣╩ęĪóć·ē”Īó┤¾ķTĪó«Ą└ĪŻį┌─╣Ū░ą▐Į©▒«śŪŻ¼▓óū½īæ▒«╬─╚ńŽ┬Ż║Ī░╬õ╣½ųMų▓ūų╠’ÄXŻ¼═»Ģrų^┤¾└╔Ż¼─║─Ļūį╗╦─└ŽĪŻ╣½ų«ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

35Īó┌Żūė┤Õ╣┼─╣

ĪĪĪĪØh─╣Ż¼ŠÓļx┐h│Ū┤¾╝s10╣½└’ĪŻØh─╣Š═╩ŪØh┤·Ą─Ė╩┴ĻŻ¼╬ęéā▀@└’ėųĘQØh─╣×ķ┌ŻūėĪŻį┌¼Fį┌Øh─╣Ą─¢|é╚ėąę╗éĆ┤ÕŻ¼┤Õ├¹Š═ĮąĪ░┌Żūė┤ÕĪ▒ĪŻĖ∙ō■ĪČÅVŲĮĖ«ųŠĪĘ║═ĪČ┤¾ŪÕę╗ĮyųŠĪĘ╔ŽĄ─ėø▌dŻ¼Øh┤·Ą─Ė╩┴Ļį┌┐h¢|─Ž30└’ĪŻ¢|ØhĄ┌6éĆ╗╩Ą█░▓Ą█äóņ’Ą─ĖĖėHäóæc║═╦¹Ą──ĖėHŻ¼Š═┬±įßį┌▀@└’ĪŻäóæcį°Įø╩Ū╗╩╠½ūėĪŻ╣½į¬82─ĻŻ¼¢|ØhĄ┌╚²éĆ╗╩Ą█äóמÅU│²┴╦äóæcĄ─╗╩╠½ūėŻ¼ĘŌ╦¹×ķŪÕ║ė═§ĪŻÅ─╣½į¬Ū░203─Ļķ_╩╝Ż¼ęčĮøįO┴ó┴╦285─ĻĄ─ŪÕ║ė┐żŻ¼ę▓Š═╦ņĖ─│╔┴╦ŪÕ║ėć°ĪŻŪÕ║ėć°Ą─Č╝│ŪŻ¼Š═į┌Øh─╣─Žé╚Ż¼«öĢrØh─╣▀@└’╩Ūž╚┐hĪŻ╣½į¬107─ĻŻ¼äóæcĄ─ā║ūėäóņ’ū÷┴╦╗╩Ą█ĪŻŪÕ║ė═§äóæc╦└║¾Ż¼╦¹Ą─ā║ūėäóņ’ūĘĘŌäóæc×ķąóĄ┬╗╩Ą█Ż¼ūĘĘŌ╦¹─ĖėHū¾╩Ž×ķąóĄ┬╗╩║¾Ż¼ėų░čŪÕ║ėć°Č╝│Ū╦∙į┌Ą─ž╚┐hĖ─×ķĖ╩┴ĻĪŻ╣½į¬148─ĻĪóŠ═╩Ū╗ĖĄ█Į©║═Č■─ĻŻ¼ėų░čŪÕ║ėć°Ż¼Ė─├¹×ķĖ╩┴Ļć°ĪŻĖ╩┴Ļć°▌Āģ^ėą7éĆ┐hŻ¼ć°ų╬Č╝│ŪŠ═į┌¼Fį┌Øh─╣Ą──Žé╚ĪŻØh─╣ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

36Īó─Ž┴╝╔ßįņŽ±▒«

ĪĪĪĪąŽ┼_╩ąąŽ┼_┐h─Ž┴╝╔ß▒▒╬║ķwĒö┼¹╝ńįņŽ±Ż¼Į©ė┌▒▒╬║─Ļ┤·Ż¼Ė▀1.75├ūŻ¼īÆ0.9├ūŻ¼║±0.24├ūŻ¼ėąįņŽ±33╠ÄŻ¼1982─Ļ▒╗║ė▒▒╩Īš■Ė«╣½▓╝×ķ║ė▒▒╩Īųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻįō▒«š²├µ×ķę╗ęįĄŅķw×ķų„¾wĄ─╔ŽŽ┬ā╔īė╚║¾wįņŽ±Ż¼▒«╔Ē╔ŽĘ╔±įņŽ±╣▓ėŗ33éĆĪŻ╦∙ėąįņŽ±įņą═╔±æBÕ─«ÉŻ¼ėąČ╦ū°Ą─Īó┤“ꊥ─ĪóįüĮøĄ─Īóķeę▌Ą─║═’w╠ņĄ─Ą╚Ą╚ĪŻ▒Ē¼F╩ųĘ©╝╚ėą┴ó¾wą═ĪóĖĪĄ±ą═Ż¼ęÓ╬─ėąŠĆ├Ķą═Ż¼▒Ē¼F┴╦Ė▀│¼Īó╝Ü─üĪóžSĖ╗Ą─Ą±┐╠╦ćągĪŻ ▒«ĻÄųąŽ┬×ķ╬║▒«¾w▒«╬─Ż¼ūųöĄ╦─╬Õ░┘ū¾ėęŻ¼ę“┤¾┴┐╬─ūųäā╬g▓╗ŪÕŻ¼ļyūx│╔╬─Ż¼Ą½▓┐Ęųūų¾w╔ąŪÕ╬·┐╔▒µ.Ųõųąėą▀@śėĄ─ę╗ą®╬─ūųŻ║Ī░╣╩╠½│ŻŪõōPų▌Ż©╩╣Ż®Š²ų«ą■īOĪ§Ī§Ī§╬©─ŪĪ§Ī§Ī§Ī§Ģę║═Ī§Ī§╔ŽļąĪ§Ī§┬Ī║ķ▓óŻ¼╩└┐ń┌wć°Ż¼ū╦ąįø_╔óŻ¼ą■ĶbĪ§└╩Ż¼▒¦╗█╦«ęįŽ┤ą─Ż¼┼Õ┤╚’Lęį╩Ä╦╝ĪŻų¬Ą└▓╗ŅÉŻ¼Į^└Ē▒žĪ§Ī§Ī§Ī§Ī§Ī§┴ó┘ż▒Oų«ČU╩ęŻ¼ėų┬╩▒Ŗę╗░┘Ī§╚╦įņ╩»Ž±ę╗▄|Ī§Ī§Ī§Ī§Ī▒ĪŻįņŽ±ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

37Īó╚╬┐hŪÕø÷ČU╦┬

ĪĪĪĪ╚╬┐hŪÕø÷ČU╦┬╬╗ė┌╚╬┐h╣╠│ŪÓl║¾┼_─Ž┤ÕŻ¼ŠÓ╚╬┐h┐h│Ū8╣½└’ĪŻ╩╝Į©ė┌╦Õķ_╗╩╬Õ─ĻŻ©╣½į¬585─ĻŻ®ĪŻ╠Ų╬õät╠ņ║═├„│»š²ĮyĪó│╔╗»Īóš²Ą┬Īó╝╬ŠĖ─Ļķgųžą▐ĪŻŪÕ┐Ą╬§│§─Ļ▒«╬─ėø▌dŻ║Ī░ŪÕø÷╦┬ĘĮłA18«ĆŻ¼Ę┐200ķgŻ¼ūĪ╔«300ėÓ╚╦Ż¼š╝śõ500ėÓųĻĪ▒Ż¼╩óør┐šŪ░ĪŻĢrų┴ŪÕ─®Ż¼╔«╚ź╦┬┐šĪŻ├±ć°│§Ų┌Ż¼╦┬ā╚Ė─Į©×ķ┼_─ŽąĪīWĪŻ1963─Ļę╗ł÷┐šŪ░Ą─╠ž┤¾║ķ╦«Ż¼ø_ܦ┴╦ŪÕø÷╦┬Ą─╚½▓┐▀zųĘŻ¼āH┴¶Ž┬ę╗ųĻ╣┼╗▒ĪŻ╦Õ┤·╣┼╗▒-ŪÕø÷╦┬┴¶┤µŽ┬üĒĄ─╬©ę╗ęŖūCŻ¼¼Fį┌┼_─ŽąĪīW║¾ē”═ŌĪŻō■├„╝╬ŠĖ─ĻķgĄ─▒«╬─ėø▌d╣┼╗▒╔·ķLė┌╦Õķ_╗╩į¬─ĻŻ©╣½į¬581─ĻŻ®Ż¼ų┴Į±ęčėą1400ėÓÜqĖ▀²gĪŻśõĖ▀╝s20├ūŻ¼śõć·10ėÓ├ūĪŻśõ╔Ē┐▌╦└▓┐Ęųą╬│╔ę╗Č┤Ż¼┐╔╚▌╝{5╚╦ĪŻō■įŁžQ┴óį┌╣┼╗▒Ū░Ą─├„╝╬ŠĖ─Ļķg▒«╬─▌dŻ║Ī░Ž╚ėą╣┼╗▒ę╗ųĻŻ¼║¾Į©ŪÕø÷┤¾╦┬ĪŻĪ▒ĪČ╚╬┐hųŠĪĘ▌dŻ║Ī░ŪÕø÷╦┬į┌┐h¢|┼_─ŽŻ¼╦Õķ_╗╩╬Õ─Ļ(585─Ļ)Į©ĪŻĪ▒┐╔ų¬╦Õ╗▒ų┴Į±╝║lĪŁĪŁ[įö╝Ü]

38ĪóŲĮÓl┤¾ė^╩źū„ų«▒«

ĪĪĪĪ┤¾ė^╩źū„ų«▒«Ż¼▒▒╦╬┤¾ė^į¬─Ļ┘Yš²ĄŅīW╩┐ÓŹŠėš²Ī░ūÓŲ“ęįė∙╣P░╦ąąįtų╝─Ī┐╠ė┌╩»Ż¼┴óė┌īmīWŻ¼┤╬╝░╠½īWŻ¼▒┘ė║╠ņŽ┬┐żęžĪ▒ĪŻė┌┤╬─Ļ┐╠╩»Ż¼┴óė┌ŲĮÓl┐h┼f│ŪŻ©Į±ŲĮÓlµéŻ®Ą─īWīmų«ā╚ĪŻ▒«═©Ė▀5.14├ūŻ¼īÆ1.38├ūŻ¼║±0.38├ūŻ¼▒«Ņ~╔ĒĖ▀1.40├ūŻ¼īÆ1.50├ūŻ¼ĖĪĄ±Ų▀²ł▒PĒöĪŻ▒«Ņ~Ī░┤¾ė^╩źū„ų«▒«Ī▒×ķÖÓŽÓ▓╠Š®Ņ}īæŻ╗▒«╔ĒĖ▀2.94├ūŻ¼š²├µ┐╠╦╬╗šū┌ŅC░lĄ─ąóĪóŃ®Īó─└Īóę÷Īó╚╬Īóą¶ĪóųęĪó║═Ī░░╦ąąĪ▒╚Ī╩┐Ą─įtų╝Ż¼╣▓1021ūųŻ¼¼FÜł┤µ729ūųŻ¼×ķĢ°īW▓®╩┐└ŅĢrė║ĘŅļĘĘ┬╦╬╗šū┌Ī░╩▌Į¾wĪ▒─ĪīæČ°│╔Ż¼╣PĘ©┐Īę▌Ż╗▒«ĻÄŅ~Ģ°Ī░┤¾ńŖų„▓±╚ńęŌµó┤¾─’Ī▒ūųśėĪŻ▒«ā╔é╚ęÓ┐╠ėą╬─ūųŻ¼Ą½ńØ┐╠─Ļ┤·į┌Į┤¾░▓╚²─Ļų«║¾Ż¼┼c▒«│§┴óų«ĢrŽÓ▓Ņ103─ĻŻ╗²ö§├ū∙Ż¼Ė▀0.80├ūŻ¼īÆ1.50├ūŻ¼ķL2.70├ūĪŻ×ķā╔░ļēKŲ┤ųŲČ°│╔ĪŻ┤╦▒«ļmÜłŻ¼Ą½Üv╩ĘĪó╦ćągārųĄ▌^Ė▀Ż¼2007─Ļ▒╗║ė▒▒╩Ī╚╦├±š■Ė«╣½▓╝ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

ĪĪĪĪ║ė▒▒╩ĪŲĮÓl┐hĖ’├³Üv╩ĘėŲŠ├ĪŻ1937─Ļ╚š▒ŠŪų┬įš▀į┌ųąć°īŹąąÜł¤o╚╦Ą└Ą─Ī░╚²╣Ōš■▓▀Ī▒Ż¼╚½ć°╚╦├±Ŗ^ė┬-Ż¼║ķ┐Ą┤Õę▓ĮMĮ©┴╦┐╣╚šŠ┼┤¾ĻĀŻ¼įō┤Õ╩Ū╝Į─ŽĪ░¹}├±-Ī▒Ą─░lį┤ĄžŻ¼1938─Ļ4į┬8╚šį┌┤╦┤“ĒæĪ░╝Į─Žī”╚šū„æĄ┌ę╗śīĪ▒Ż¼Ž¹£ń╚šé╬▄Ŗ40ČÓ╚╦Ż¼╬ę┐╣╚šæ╩┐5├¹č│ļyŻ╗1940─Ļ▐rÜv10į┬│§10Ż¼┐h┐╣╚šŠ┼┤¾ĻĀį┌┤╦įŌĄĮ╚šé╬▄ŖĄ─ć·ō¶Ż¼é¹═÷150ČÓ╚╦Ż¼╩ŪŲĮÓl┐h┐╣╚š╩Ę╔Žé¹═÷ūŅæKųžĄ─ę╗┤╬æČĘĪŻ1943─Ļ6į┬19╚šŻ¼äóÓć┤¾▄Ŗ129Ĥ25łFĄ─150ČÓ├¹┐╣╚šæ╩┐į┌Ž┬Ņ«┤Õ▒╗300ČÓ├¹╚šé╬▄Ŗć·ō¶Ż¼╬ę▄Ŗæ╩┐įĪč¬Ŗ^æŻ¼┤“╦└┤“é¹╚šé╬▄Ŗ20ČÓ╚╦Ż¼╬ę┐╣╚šæ╩┐Ā▐╔³18╚╦Ż¼░▓įßė┌Ž┬Ņ«┤Õ▒▒Ż¼ĮŌĘ┼║¾Ż¼ėą4╬╗┴ę╩┐▒╗ęŲįß╣╩═┴Ż¼¼F╔ąėą14╬╗┴ę╩┐ķL├▀ė┌┤╦ĪŻ×ķ└╬ėøÜv╩ĘŻ¼ŠÆæčŽ╚┴ęŻ¼ŲĮÓl┐hš■ģfĘeśO═žš╣┬─┬Üą┬ŅIė“Ż¼│╔┴óĪ░ŲĮÓl┐h┐╣╚šÜv╩Ę┘Y┴Žš„╝»ąĪĮMĪ▒Ż¼ÜvĢrā╔─ĻČÓĢrķgŻ¼╦č╝»┴╦ĪŁĪŁ[įö╝Ü]

40Īó┬╣│ŪŹÅ│ŪųĘ

ĪĪĪĪ┬╣│ŪŹÅ▀zųĘ╩Ū╬„ų▄╣┼│Ū▀z█EŻ¼╬╗ė┌ąŽ┼_╩ąŻ¼2013─Ļ5į┬Ż¼▒╗ć°äšį║╣½▓╝×ķĄ┌Ų▀┼·╚½ć°ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗ĪŻ2013─Ļ5į┬3╚šŻ¼ć°╝ę╬─╬’Šų╣½▓╝Ą┌Ų▀┼·╚½ć°ųž³c╬─╬’▒Żūoå╬╬╗├¹å╬ĪŻĖ∙ō■╬─½I╩Ę┴Žėø▌dŻ¼ąŽć°į°ėą╚²┤╬ų■│ŪŻ¼Ęųäe×ķŻ║Ī░(╔╠═§)ūµęę▀wė┌ąŽĪ▒Ż╗Ī░ų▄│╔═§ĘŌų▄╣½ų«ūėė┌ąŽŻ¼Į©ąŽć°Ī▒Ż╗Ī░┤║Ū’ĢrŲ┌Ż¼²R╗Ė╣½Ä═ąŽ│Ūų■ę─āx│Ū(é„šfį┌Ø{╦«ę╗Ħ)Ī▒ĪŻČ°╚ńĮ±Ą─ąŽ┼_└Ž│Ūō■┐╝ūCĮ©ė┌Øh┤·ĪŻ¼FĀŅįō▀zųĘ×ķ╣┼│Ū▀zųʤoę╔ĪŻ│Ūē”ā╚║╗īėĪó║╗ĖC╩«ĘųŪÕ╬·ĪŻ│Ūē”ęčįŌŲŲē─Ż¼Ą½╬„Īó─Žā╔├µ╚įĖ▀ė┌Ąž├µ╝s6├ūŻ¼▀h┐┤│Ū╣∙╩«ĘųŪÕ│■ĪŻ│Ūē”║╗═┴ĘŪ│Ż╝āā¶ĪŻįō│ŪĮ©ų■▌^įńŻ¼║▄┐╔─▄╩Ūį┌╬„ų▄ĪŻ╬─╬’ārųĄ║ė▒▒╩Ī╬─╬’╦∙īŻ╝ęĮMĮMķL╩»ė└╩┐Ž╚╔·ę▓│§▓ĮšJ×ķŻ║╣┼│Ū▀z┤µ▒╚▌^├„’@ĪŻĖ∙ō■│Ūē”ęÄ─ŻĪó│Ūē”╗∙Īó║╗═┴īėĪó║╗ĖCęį╝░│÷═┴╠šŲ¼Īó═▀«öĄ╚┼ąöÓ┤╦│Ūē”Į©ų■┐╔─▄įńė┌┤║Ū’Ż¼║▄┐╔─▄┼cąŽć°Ą─Č╝│ŪėąĻPŽĄŻ¼╚ń╣¹▀Mę╗▓ĮĪŁĪŁ[įö╝Ü]