朔州市文物古跡介紹

1、應縣木塔 AAAA

應縣木塔位于山西大同南約70公里。它建在應縣城佛宮寺的山門內,原名佛宮寺釋迦塔,俗稱應縣木塔。應縣木塔建于遼代清寧二年(1056),它建在4米高的兩層石砌臺基上,顧名思義,木塔確是全部用木建成的。木塔通高67.13米,底層直徑為30米,平面為八角形,五層六檐。外觀是五層,但是塔內夾有暗層四級,實為九層。塔內各層,使用了中國傳統的斜撐、梁枋和短柱等建筑方法,使整個塔連成一個整體,既堅固,又壯觀。據測,建筑該塔實用木材3500立方米以上,重達3000噸左右。木塔自建造至今已有900多年歷史,長期經受風雨侵蝕,并曾遭受軍閥炮擊以及多次強烈地震,雖有輕微傾斜,仍巍然屹立。實踐證明,它是建筑結構與使用功能設計合理以及造型藝術的典范之作,是中國古代建筑史上的一大奇跡,在世界上也是絕無僅有的。遼代是公元十……[詳細]

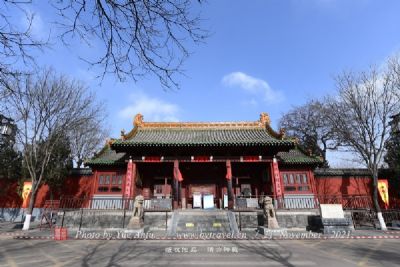

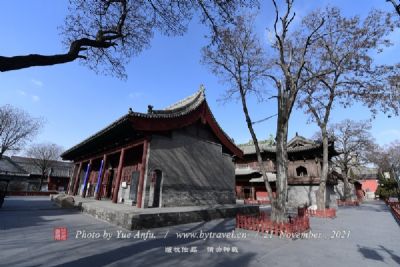

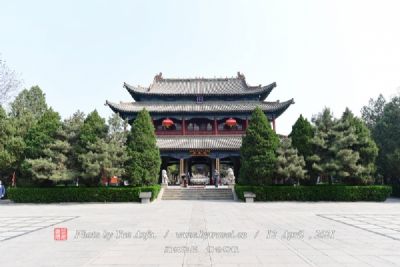

2、朔州崇福寺 AAAA

崇福寺位于朔州市朔城區東街北側,是一處規模宏敞,殿閣群居的古寺廟。創建于唐麟德二年(公元665年)。遼時曾作為林太師衙署,亦稱林衙院。遼統和年間改名林衙寺,金天德二年(1150年)題額“崇福禪偉”,建筑壯麗。現存山門及觀音、彌陀、地藏、文殊諸佛殿,并有藏經閣、鐘鼓樓等。布局嚴謹,主次分明。藏經閣位居殿前,為他處所罕見。彌陀寺,是規模較大的金代建筑。殿內金代塑像壁畫保存完好。福州崇福寺位于福建省福州市郊北嶺象峰南麓,距市區約8公里,該寺創建于北宋太平興國二年(977年),初名“崇福院”,建筑規模較小,后遭廢圮。崇福寺坐北朝南,外觀古樸、莊嚴,門前雄獅端坐,寺內,殿閣五重,南北長200米,東西寬117米,面積23400平方米。崇福寺創建于唐代麟德二年(公元665年),由唐代大將軍、朔州人、鄂國公……[詳細]

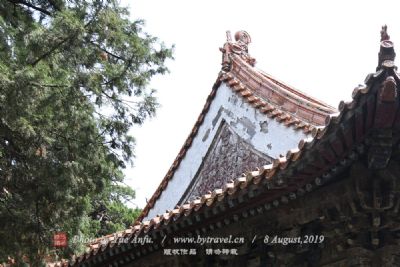

3、華嚴寺磚塔

介紹:華嚴寺磚塔位于懷仁縣何家堡鄉悟道村西2.5公里的清涼山。山分為南北兩峰,南峰海拔1467米,北峰海拔1500米。二峰之間山凹盆地上有華嚴寺遺址。考之殘垣斷壁和部分殘存筒板瓦等,當系遼代始創,清代重建。寺院座北朝南,全部范圍原有正殿、樂樓、東西廂房等。寺之西北有蹬道,通向山腳,為進入寺院的道路。寺前方靠右散存三件殘石雕像和塔址遺跡。正北山腰開鑿石窟,石窟背山面谷,依巖雕鑿。窟前磚砌出前檐洞,外檐磚雕精致,明間上題曰“清涼寺”。石窟的開鑿年代史籍無載,從現存佛像考查,系遼金時期雕鑿。窟門洞上有咸豐八年(1858)重裝題記。至于窟檐洞和磚雕當系清代重加無疑。東側有文殊院遺址。石窟是寺中附屬奉佛場所。在西南峰頂端造塔,為主要建筑。這些文物的遺存,足證這里當年是佛教的繁盛之地。華嚴寺磚塔,俗稱清……[詳細]

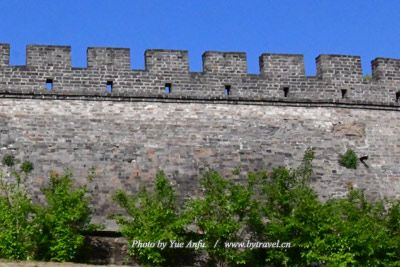

4、舊廣武古城

古城城墻的確切建筑年代,史籍無載,據有關文獻佐證和現存建筑考究,始建于遼乾享元年(917年),當時為夯筑城垣,明洪武七年(1374)包磚,清代曾作過維修和補葺。現存城墻除外觀具有明代特點外,其主體規制和構造基本為遼代故物。古城平面呈長方形。城墻總高8.3米,下寬5米,頂寬3.4米,外表全部磚砌,石條作基。最上沿矮墻置垛口、望洞和射孔。古城東西寬338米,南北長498米,城周長1654.94米,城墻高8米,頂寬3.4米,有馬面12座,望樓4座,東、南、西城門樓3座,古城墻除城垛口損壞嚴重外,其余保存較完整。城內有四街八巷,烽火臺一座、戲臺一座,現存的古庭院落依稀,古韻猶存。城內兩株雌雄古柏,經千年滄桑,仍蔥郁茂盛。整個城墻共施馬面16座(包括城門馬面),馬面緊貼墻體,雄偉穩健,其尺度大小不等。……[詳細]

5、廣武漢墓群

廣武漢墓群在朔州市山陰縣西南,舊廣武與新廣武城之北,共有288座。整個墓群南依群山,北連朔州平川,從南向北俯瞰,由高到低,大小不一的封土堆星羅棋布。最高封土十多米,最低的也有三米多。其規模之大、數量之多為全國之首,1988年被列為全國文物重點保護單位,并在漢墓群南端修建了廣武漢墓群保管所。現在廣武墓群雖然未發掘,但從墓群西北端被水沖塌的四座墓室看,為磚室墓,出土的文物有陶壺、陶罐、陶缽、陶奩及五銖錢等,從墓的形狀和出土文物考證:當為東漢時期。據有關資料記載,東漢光武帝時期,此地50余年戰事不斷,陣亡將士大多就近理葬。墳土堆的高低大小,依死者生前的官銜而定,等級嚴格。墓冢越大,顯示墓冢主人官職越大。整個漢墓群占地7.5平方公里,現已標定墓冢294座。236號是最大的墓冢,占地4畝,高約20米。……[詳細]

6、李林烈士陵園

李林烈士陵園,前身為平魯縣烈士陵園,位于平魯區井坪鎮。1987年,該園被山西省政府正式批準為“省級重點烈士紀念建筑物保護單位”;1995年至2004年先后被中共山西省委、省人民政府、中共朔州市委、市人民政府命名為“愛國主義教育基地”。并先后被團省委、省教委、省國防動員委員會命名為“全省青少年傳統教育基地”、“德育教育基地”、“國防教育基地”。2002年4月26日被全國僑聯授匾命名為“愛國主義教育基地”。2006年、2008年、2010年被省精神文明建設指導委員會命名為“山西省文明和諧景區”。2009年3月被國務院批準為“全國重點烈士紀念建筑物保護單位”。地處晉西北黃土高原的平魯區,北以長城為界與內蒙古接壤,東連右玉,西接偏關,歷來是兵家必爭之地。這里山陡路險,溝壑縱橫,依據特殊的地理環境,抗……[詳細]

7、朔州古城

介紹:北齊朔州古城與元末明初朔州城,位于現朔州市朔城區,是山西省現存較早、殘垣保存較完整的古城之一。它雄踞雁門關外內外長城之間,北連內蒙,南控雁門、偏關、寧武三關,有通達忻、代、原平諸縣之道,古為邊陲之要塞,既可應援大同,又能拒防全晉,是歷代兵家必爭之地。歷史上,匈奴、突厥、回紇、鮮卑、契丹、女真、蒙古等少數民族統治者南犯取晉,多先圍守朔州,而后入雁門,直取晉陽。西漢韓信于馬邑叛漢降匈奴,大將周勃血洗馬邑城;漢朝誘滅匈奴的“馬邑之謀”;隋末劉武周于馬邑起事斬太守;唐武德年間唐軍與突厥的馬邑爭奪戰;宋楊業在寰朔二州與契丹的激戰取勝,在陳家谷的失利被俘;明代俺答族的不時襲掠朔州;清代的農民熊六起義等,均發生在朔州之地。古城城垣的確切建筑年代,據《朔州志》記載,創建于北齊天保八年(557),其周長……[詳細]

8、馬邑漢墓群

介紹: 馬邑漢墓群分布于朔州市朔城區四周20公里以內范圍。朔城區現址是秦漢馬邑城的一部分,地處雁門關外,為中原地區通往塞外漠北草原的必經之路。南部通過陽方口、雁門關可達中原,北有臘河口、劉家口可達平城(今大同市),西南有大水口、北岔口直達黃河。歷史上胡人的南侵擄掠,漢人反擊圍剿,均以該地區作為重要的進攻和防守目標。尤其在漢代,這里是重要的關外軍事重鎮。那些守衛邊關的將士死后大都埋葬在這里,形成這一帶地區密集的漢代墓葬群。 該墓群由許多較為集中的墓葬群組成,以漢馬邑故城周圍5公里以內最為密集,其他墓群則分布于有戰略意義的重要隘口附近。70年代以來,由于平田整地等農田基本建設,原有封土大多鏟掉,現今尚有大型封土近150處,分布于三青梁至照十八莊村一線,祝家莊村到牛家店村一線,南關到水泉梁一……[詳細]

9、花寨關帝廟

花寨關帝廟(第五批省保)時代:明、清地址:朔州市應縣臧寨鄉花寨村花寨村關帝廟,位于花寨村內東側。坐北向南,二進院落布局,占地面積1264平方米,建筑面積287平方米。中軸線建有正殿、戲臺、兩側為東西配殿等文物建筑,現遺存有正殿、戲臺、東配殿3座文物建筑,是一處保存較為完整的傳統式廟院建筑群。正殿:坐北向南,面闊五間,進深五椽,前插廊,單檐硬山式,青灰筒板瓦屋面,殿內梁架為五架梁對前單步梁,通檐用三柱。梁架主體結構為清代建筑特征。殿內神像為新塑,后墻和東西山墻上的壁畫為歷史原作。東配殿:坐東向西,面寬三間,進深三椽,四架梁通搭前后,單檐硬山頂,門窗改制。戲臺:坐南向北,坐于石砌臺座上,面寬三間,進深五椽,單檐卷棚式,青灰筒板瓦屋面,梁架為五架梁通搭前后通檐用兩柱。梁架主體結構為清代建筑特征,五……[詳細]

10、平魯南山文昌塔文化公園

平魯南山文昌塔文化公園又稱南山公園,分為文昌塔區、戰國秦漢墓遺址保護區、石碑及出土文物保護展覽區、四季植物公園區。中部為文昌塔區,主要建筑有文昌塔、牌樓、山門、戲臺與看臺及附屬設施。西部為四季植物園,種植不同季節的植物、花卉。配有亭、廊、座椅等,由小道連接為一體。東部為戰國秦漢墓遺址保護區、石碑及出土文物保護展覽區,主要建有博物館、碑廊、仿漢亭等。文昌塔于2008年10月竣工,塔為平面正八邊形,塔體內高6層,外部高9檐,兼具樓閣式與密檐式塔的特征,塔下基座3層,塔基總高24.9米,塔身端立于方形主臺基中央。塔基周緣設有石雕欄桿,基座四周栽植樟子松等景觀樹木。……[詳細]

11、永寧寺千佛舍利塔

永寧寺千佛舍利塔位于親和鄉南小寨村永寧寺西院,“萬佛寶殿”前邊十米處,是一座八角十三層26.8米高,直徑8.6米的鐵質石材混相結構佛塔。塔建在1.5米高的平臺上,占地220平方米,塔坐四邊鑲有白云石欄桿。雕刻優美精致,圖案自如花石。塔體坐中央,八面八角,南面是設門可入塔室。其它七面是腳踏蓮花,手持蓮花臺的阿彌陀佛接引像。這節一層全部是白云石建成。佛像頂是開展的經書,曰:經書飛悅,八面相同;再上一層是佛手相接,為:“八方連手必成功”;再上一層是門頂,是太陽系運轉圖,往東轉,1.觀音手持凈水瓶,2.天馬云中奔馳圖,3.八仙過海圖,4.如來講經圖,5.天宮圖,6.哪吒悟空大戰圖,7.唐僧師徒取經圖。各圖背后都用綠玉石鑲襯托。最上一層是佛手高興夜明蓮花燈,示以照明萬特,佛光普照。斗栱茅圖案清新自然,……[詳細]

12、朔州峙峪遺址

峙峪遺址(第一批省保)時代:舊石器地址:朔城區峙峪村附近遺址描述峙峪村位于大同盆地西南朔州黑駝山東麓,桑干河上游的支流峙峪河繞村而過,西、北、南三面由群山環抱,東面是廣闊的桑干河平原。遺址就在峙峪河與小泉溝匯流處的一個孤立的島狀沙丘中。遺址面積南北長100米,東西寬15米。1963年調查發現并進行局部發掘。發現的遺物有:人類枕骨一塊,石制品15000多件,燒石和燒骨等多塊,裝飾品1件、各類動物牙齒5000余枚。該遺址以細小石制品為主要特征。時代屬晚更新世,經C14測定,距今為28945±1370年和28135±1330年。峙峪遺址文化遺物包括石制品、骨器和裝飾品。出土石器有:尖狀器、雕刻器、刮削器、石鏃等兩萬余件。制造石器的原料有脈石英巖、硅質灰巖、燧石、火成巖等。石器主要是小型的,大型石器……[詳細]

13、王憲武墓

王憲武(王家屏之父)墓,位于山陰縣北周莊鎮北周莊村南1千米。墓地東西長30米,南北寬400米,分布面積1.2萬平方米。時代為明代。地面現存磚砌仿木結構建筑“綸褒堂”、“禮器庫”。綸褒堂面寬五間進深三間,頂部為橫向拱券,前檐明間辟石質拱形門洞,門兩側各辟石質拱形窗一個,門洞上方石雕匾額一方,-“綸褒堂”檐下四周磚雕斗栱54朵由南向北內樹依次一字排列石碑5通,分別為明隆慶六年敕命碑、明萬歷七年敕命碑、明萬歷十年誥命碑、明萬歷十四年誥命碑、明泰昌六年贈誥碑。碑文記載王家屏官級從明隆慶六年的七品遞升至明泰昌元年的一品,歷次升遷后為父母加封爵位之事。碑全為青石質。“禮器庫”面寬三間進深兩間,頂部為橫向拱券,前檐明間辟石質拱形門洞,門兩側各辟石質拱形窗一個,門洞上方石雕匾額一方,-“禮器庫”檐下四周磚雕……[詳細]

14、丹陽王墓

介紹: 丹陽王墓位于懷仁縣城北4公里的大運公路邊。《懷仁縣志》記載墓主人是丹陽王叔孫建,但無確鑿史料及出土文物為證。建造年代當是北魏無疑。 該墓分墓道、甬道、前室、后室和東西側室。墓室平面均呈弧邊長方形,四角攢尖頂,墓室高7.2米,墓室面積前后室為8平方米,東西側室為28平方米。墓室內有少量的磚,磚的了頭制有陽文魏體“丹揚王墓磚”五字。四條甬道壁及前后甬道、前后室的地面都是考古資料上未見的花紋磚。花紋有類似寶相花瑞獸,各種忍冬,變形龍、鳳,武士紋等共15種類型。在墓道和甬道交接處兩邊各有1.5平方米的壁畫。繪著三面六臂手持異形武器的武士、瑞獸、花卉等。1994年在省、市考古部門的支持下,該墓已全部復原。 該墓從尺寸、形制上看比方山永固陵、司馬金龍墓都大,但不如其精致。未發現隨葬器物和人骨……[詳細]

15、漢墓群

介紹: 位于朔州市平朔露天煤礦生活區附近。已發掘的漢墓有800多座。墓葬分布密集。有墓穴、洞室、磚室、木槨等多種,墓道和墓室有多種形制。墓中所葬,大多屬王、泰兩姓家族,而且多是一棺一槨。墓中有陶器、銅器、玉器、漆器等生活用具和珍貴的殉葬品。出土文物中有一件直徑18厘米的百乳鏡。乳鏡聚于鏡面,如繁星閃爍,是漢代銅鏡中的佳品。此外,銅質四種熏爐、龜鶴博山爐,完好的棋盤等,都具有相當高的藝術價值和歷史研究價值。據考古人員認定,出土文物中最珍貴的是一件造型生動、工藝考究的鵜鶘銜魚燈。整個燈用銅鑄成,燈形作鵜鶘銜魚佇立狀。若將燈燭點燃,煙霧裊裊上升,進入魚與鵜鶘相連的管道,凝積成煙灰,可導入鵜鶘體內,溶入水中。早在2,000年前的漢代就能設計出消除燈煙污染的燈具,實屬難能可貴。墓群出土文物中,兵器所占……[詳細]

16、鵝毛口遺址

鵝毛口遺址是中國迄今最早農具的發現地,在懷仁縣城西北10公里鵝毛口鎮鵝毛口村西1公里處鵝毛口遺址的瓜地溝內。瓜地溝又分為大瓜地溝和小瓜地溝,是桑干河的支流——鵝毛河的兩條小沖溝。遺址就在兩條沖溝的源頭一帶和源頭周圍幾個相連的小山包上。該遺址是一個石器制造場,范圍約兩萬平方米,著名考古學家賈蘭坡1963年7月在山西北部考察時發現。制作石器的原料以凝灰巖為主,次為煌斑巖,極少數是石英巖制作的。石器類型有砍砸器、尖狀器、刮削器、龜背狀斧形器、石斧、石鋤、石錘、石鐮等。鵝毛口遺址的石器絕大多數是打制的,其中一些類型很原始,而某些類型如石斧、石鐮、石錘等又具有新石器時代特征,因此屬新石器早期。鵝毛口遺址為山西省重點文物保護單位。鵝毛口遺址是華北地區發現的一處大型石器制造場。1963年發現,遺址范圍約2……[詳細]

17、梵王寺墓群

介紹: 梵王寺墓群位于朔州市朔城區西南25公里處的梵王寺鄉梵王寺村附近3公里以內范圍。亦即漢初樓煩縣放城的近郊。這里緊靠陽方口,與寧武關相望。70年代以前,西起照壁山之巔,東到恢河西岸,西漢至北朝時代的墓葬封土星羅棋布。后因村民整地平田,原有封土大部鏟平,成為良田耕種。現存明顯封土21處,分布于梵王寺、水泉梁、趄坡、梨元頭四村之間,封土均呈圓錐體,殘高2—7米,底邊周長20—100米。 這批墓葬與樓煩故城緊密相關,生活在這里的漢代先民一定給我們留下許多難以估計的寶貴資料,有待于將來的發掘和研究。為省重點文物保護單位。

山西朔州市……[詳細]

18、朔州城墻

朔州城墻朔州城墻(第三批省保)時代:北齊地址:朔城區古北大街以南朔州秦時稱馬邑,秦始皇三十二年(公元前215年)大將蒙恬在此筑城養馬,抗擊匈奴。古城垣的建筑年代,創建于北齊天保八年(557年),是在秦漢馬邑城舊址上擴建而成的。北齊天保年間(550—559年)遷朔州治于馬邑,并在秦漢故城廢址上重新筑城,朔州之名自此始。城為正方形,每面邊長2000米左右。1983年6月調查,未發掘。殘垣大部存在,殘高6—10米,城寬12—20米,夯層厚度為7—12厘米,夯窩密集,夯窩直徑2厘米左右。夯層內夾有大量的漢代陶片及布紋板瓦、繩紋筒瓦等。該城墻時代為北齊,是國內現存時代較早,保存較完整的古城墻之一。……[詳細]

19、瑞云寺塔

介紹: 瑞云寺,位于山陰縣沙家寺村。塔身上承頂座,座身上刻仰蓮,再上立剎尖。壽塔古樸簡單,是研究元代墓塔的重要實例。磚塔,創建于明萬歷五年(1577)。總高約11米,外表樓閣式樣,其建筑風格、造型、體例和早期塔完全不同。最下施磚砌塔座,不施須彌座式,上挑出塔檐。二層各面設佛龕,內置木雕佛像,盤膝端坐于蓮花寶座上,其雕刻水平較高,線條流暢自然,比例協調,是明代木雕佛像中較好的作品。塔的三層、四層、五層不設佛龕,上檐挑出磚雕椽飛、連檐、瓦口等。通體不用木材和斗拱。每層之間相距較大,立面形象簡樸平整,穩固莊重,對研究明代磚塔具有一定的參考價值

山西朔州市……[詳細]

20、化悲巖寺

化悲巖寺,名曰碧巖禪寺,又名化悲廟,俗名羊馱寺。位于山陰縣后所鄉辛立莊村西南3千米處,距縣城35公里。始建于北魏時期,幾經滄桑,幾度重修,漫漫的歷史給這片神奇的土地沉淀了深厚的文化底蘊。凡民間廟像,這里幾乎應有盡有,正如民間傳說“人無全人人,化悲廟有全神神”。 化悲巖寺,座落在翠微山東麓西側山腰,大自然以其卓越的天賦,煞費心機地安排這一處勝境,寺院依山傍水,寺內石洞別致相連。“孤松獨石”、“聽響滴脆”、“兩山夾一樓”、“百里鳴鐘”、“二泉映月”、“朱砂洞”、“碑巖晚照”、“佛燈長明”這八大景觀更使人流連忘返,觸發思緒,其宏偉、壯麗之勢,較渾源懸空寺略勝一籌,故有北岳“恒山廟”之稱。……[詳細]